Hay un solo club de fútbol en la vida de un hombre. Nadie que se precie de ser hombre puede cambiar de simpatía futbolística, salvo que esto ocurra antes de tener siete años.

Algunos ortodoxos declaran que esto puede ocurrir sólo entre el período que va desde el nacimiento hasta los primeros seis meses de vida. Por que una vez hubo que parar a Jorge por querer organizar -con la hinchada Victoriano Arenas- una emboscada para cagar a trompadas a su propio sobrino cuando saliera de la salita de 2 del jardín, ya que se había enterado de que el chico dijo “Dale Cambaceres” mientras su madre lo dormía.

Jorge era un hincha enfermo de Victoriano Arenas que debía esperar al próximo sábado para saber, al medirse con el Atlético Vargas Llosa de Lugano, qué equipo descendería. “No puedo soportar esto”, se decía mientras que para calmar sus nervios metía su cabeza en una batidora Yelmo y la encendía.

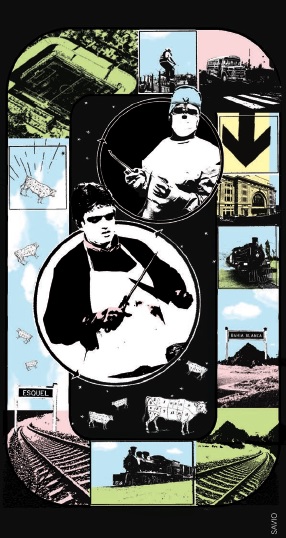

Los nervios, el pánico, el horror ante las probables cargadas de sus amigos y vecinos ya habían provocado una suspensión de un mes en su licencia de cirujano, cuando con el bisturí casi le vuela una oreja al anestesista mientras realizaba una operación de apendicitis. “¿Qué sangre tiene el paciente?”, preguntó. “Tipo D”, le contesto sarcástico el anestesista, a quien también quiso ahorcar con un tramo de 30 centímetros del duodeno del paciente.

Gracias a que su carrera había sido brillante, y dado que el paciente entendió las razones del problema, el Colegio de Medicina le aplicó una mínima sanción, pero el hecho no hizo más que alertar a amigos y vecinos, que con más saña aún le hacían todo tipo de comentarios suspicaces, como por ejemplo: “Che, voy a Palermo en subte… Me tengo que tomar la línea D, ¿no?”.

Para él, decíamos, un hombre podía tener un solo club en la vida. Y en su caso era Victoriano Arenas, que ahora lo tenía con el alma en la garganta, ya que el sábado se podía consumar el posible descenso. ¿Podría soportarlo? ¿Podría vivir esos días sin tener que calmarse tomando Fernet con Motor Oil YPF? Era la única forma que había descubierto de aplacar su furia y su ansiedad.

Para él, decíamos, un hombre podía tener un solo club en la vida. Y en su caso era Victoriano Arenas, que ahora lo tenía con el alma en la garganta, ya que el sábado se podía consumar el posible descenso. ¿Podría soportarlo? ¿Podría vivir esos días sin tener que calmarse tomando Fernet con Motor Oil YPF? Era la única forma que había descubierto de aplacar su furia y su ansiedad.

Obvio que había intentado bajar su crispación atentando contra las instalaciones de su propio club. Pero el hecho de pintar “Ganen o los descuartizo. Firmado: el Dr. Jorge Laverry” no había dado resultado. Y más allá del hermoso espectáculo de las butacas de parte de la platea incendiándose en el aire al ser voladas por una bomba casera de trotyl, el hecho tampoco pudo moderar su estado de nerviosismo.

Llegó el sábado y comenzó el partido. Jorge vio una jugada en donde la defensa de Victoriano Arenas se comportó como si estuviera bajo los efectos de la heroína, por lo cual, en la violenta puteada que largó, soltó una amígdala que fue a dar contra un cartel de caramelos Mu-Mu.

Si ya estaba así a los dos minutos de juego, comprendió que debía abandonar el estadio, cosa que hizo abriéndose pasos a latigazos de estetoscopio entre la gente. Que un hombre mantenga la fidelidad con su club en ese momento le parecía la peor de las condenas. Pero aún así no podía desprenderse del hecho de ser hincha de Victoriano Arenas.

“No quiero enterarme de su descenso”, se dijo, mientras se tomaba un colectivo y aparecía en Constitución. “No podré soportar las cargadas de mis amigos y compañeros de la clínica”, pensaba mientras subía a un tren.

Por suerte, nadie escuchaba la radio en el vagón. A la noche, mientras el tren ya se acercaba a Bahía Blanca, se dio cuenta que seguramente el partido ya había terminado. Pero se mantuvo incólume. Aliviado por la desinformación, siguió su periplo. En Bariloche optó por no comprar el diario. Por no preguntar. La distancia y la ignorancia siempre traen calma. Pasó una semana y sobrevivió trabajando en una carnicería, donde sus dotes de cirujano daban cuenta de los bifes más preciosamente cortados de la Patagonia.

Dos meses después, evitando siempre cualquier medio informativo, se fue a Esquel. Las montañas y los lagos eran más hermosos, más todavía sin saber si Victoriano Arenas había descendido o no. En Esquel siguió trabajando de carnicero.

Un año después tenía un pequeño rancho en la falda de un cerro. Cuando le preguntaban cómo se llamaba, no decía Jorge, respondía Ernesto. Tres años después, ya en pareja, pensó que estaba mejor que antes. Que sólo tenía algún problema que otro con los trámites por la falta de documentos. En el registro civil de Esquel le dijeron que iba a ser difícil que le dieran un DNI nuevo, ya que su nombre no figuraba en ninguna parte. A él no le importó. Era feliz llamándose Ernesto Crovetto. Era otra vida. Una segunda vida. Feliz, sin Victoriano Arenas, descendido o no. Y tranquilo con su conciencia.

Porque si un hombre sólo podía tener un club en su vida, en ninguna parte decía que no podía tener dos vidas. Y en ésta había elegido ser hincha de Los Andes.