Sosteniendo la puerta con la mano, y con la temeridad de los condenados, miro de arriba abajo a los dos nuevos agentes asignados a mi misteriosa personalidad. Un misterio que deberé resolver también yo, según me alertaron en París antes de autorizarme a partir a cubrir el Mundial, para lo que me sugirieron sesiones de terapia intensiva; mejor dicho, un programa intensivo de sesiones de terapia.

Los tipos, casi tan altos como la puerta, me devuelven la mirada, simulando algo parecido a la franqueza. La verdad es que no comprendo esta versión siglo XXI de la KGB… hasta que reparo en que no son rusos, ¡son alemanes!

“Peor aún”, pienso mientras me corro hacia atrás para que puedan pasar, lo que hacen con una sonrisa tímida, “la STASI sólo puede presagiar peores tragedias”. Levantan los pulgares hacia arriba, lo que me recuerda a Videla y Massera en el 78, y toman dos latas de cerveza que están sobre la mesa.

La policía secreta de Alemania Oriental no se anda con chiquitas, por lo que imagino las latas incrustadas en mis sienes mientras me aprietan los huevos sin miramientos hasta que sólo desee un tiro entre las cejas como mejor remedio.

–Tenemos algo importante que comunicarle, Mister– dice el más rubio.

Para que se hagan una idea, el menos rubio tiene la piel más blanca que Moby Dick, ojos que invitan a darse un chapuzón en ellos, y el pelo claro como la nieve reflejando el sol de alta montaña. Abre la lata de cerveza y toma del pico con una prolijidad encomiable.

–Unas colegas inglesas tienen algo que preguntarle. Están en la cervecería de la vereda de enfrente –completa.

“El MI6 y la STASI operando en la Unión Soviética”, pienso ya sin nervios que ponerse de punta, en una resignación que le cede paso a la curiosidad. “Qué más da. Me parezco a Sampaoli, que en este momento debe estar por recibir una lluvia de monedazos en Ezeiza, igual de brava que la de la delegación del 58. No sé quién carajo soy ni de dónde vengo. Mis recuerdos previos a despertarme de un largo invierno se remontan a la final perdida en Roma, hace 28 años, por la selección argentina. Vine a cubrir un Mundial que se realiza en la Unión Soviética pero se llama de Rusia, en el que los países yugoslavos juegan con sus nombres previos a la Primera Guerra Mundial y los brasileños no juegan: parecen apenas el fantasma de un disciplinado equipo italiano. Encima, perdí el conocimiento hace casi una semana y cuando me desperté, Argentina había sido eliminada por los franceses. ¿Qué me puede importar el absurdo de una operación conjunta entre la inteligencia de Alemania Oriental y una par de nietas de George Smiley, aquel geniecillo del Circus de la inteligencia británica en el apogeo de la Guerra Fría?

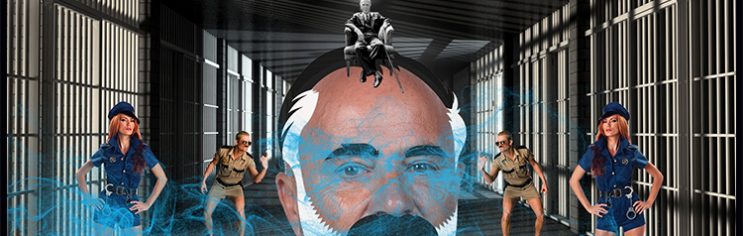

Sigo a los lunguísimos alemanes que manejan las latas de cerveza como los funcionarios de un museo lo harían con porcelanas chinas de más de 3 mil años. Bajamos la escalera de la pensión y salimos al bruto sol moscovita, que se debe reflejar en mi calva cuales estroboscópicas en la disco New York City.

Dos chicas, de largas piernas, y ese aire masculino de desenvoltura propio de las mujeres europeas hacen señas.

“Las cachorras están de rechupete”, pienso y luego reparo en que podrían ser mis hijas, y más luego aún, recuerdo que seguramente se trata de dos despiadadas asesinas, capaces de arrancarte los huevos con las uñas y luego arrojarlos en una sartén con manteca y freírlos mientras le van echando borgoña y cebolla cortada en juliana.

–George –me saluda eufórica la pelirroja.

La otra era morocha; ambas tenían ojos verdes, menos de 35 años, vestían shorts de tela de jean, remeritas blancas, y tenían piernas dignas de los mejores recuerdos del Swinging London.

No tenía dudas ya, me había despertado en un cuento fantástico de Bioy Casares. Y ahora lo estaba terminando de escribir Philip K. Dick.