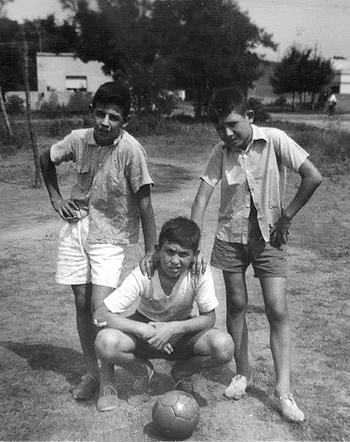

Al Alemán lo conocí a los ocho años. Tenía puesta la camiseta de River y pateaba una pelota de cuero vieja, pesada por el agua podrida de la calle Lamadrid, en el límite entre los partidos de Vicente López y San Isidro, en el norte del Gran Buenos Aires. Por entonces, la canchita de Lamadrid (así la llamábamos) era nuestra. Eso creíamos. Aunque a mí, como vivía sobre Paraná (límite fronterizo) me hacían sentir la extranjería.

Los pibes usaron cortadoras manuales de pasto, tijeras y rastrillos para dejar parejo el terreno. Apto para llenarnos de mugre los sábados a la tarde y los domingos a las diez, tres o cuatro horas antes del asado riguroso. El que llegaba tarde, no jugaba.

Los pibes usaron cortadoras manuales de pasto, tijeras y rastrillos para dejar parejo el terreno. Apto para llenarnos de mugre los sábados a la tarde y los domingos a las diez, tres o cuatro horas antes del asado riguroso. El que llegaba tarde, no jugaba.

Nos venía a ver una especie de padrino técnico desde Olivos, don Carlos, conocido del Chivo Pavoni. Carlos hablaba solo y andaba siempre con una radio Spika. Apenas me vio aquel mediodía, el Alemán me soltó el desprecio de los locales:

-Vos acá no vas a jugar, pendejo.

Otra mañana fría me crucé con Chupaleta, cuyo padre arreglaba televisores y los vendía a precio de oro de la Segunda Guerra Mundial.El vecino me invitó a jugar en el mismo equipo con los de Lamadrid. La inquina con el Alemán se fue diluyendo gracias al juego colectivo. El más difícil era Alberto. Seguro que logró ser millonario. Padecía una gula particular. Nunca daba un solo pase. Un pecado capital, según mi vieja constitución futbolera.

El primer día, la pelota cayó cinco veces en la zanja. Y había que ir a buscarla como una demostración de confianza en el grupo. Un compañero nos sostenía los pies –boca abajo- y uno debía estirar los bracitos para rescatar el balón de la oscura y pestilente herrumbre.

Aquella vez, Coqui, otro miembro activo del grupo, hizo un golazo de mitad de cancha. Amagó que salía por derecha, la deslizó un poco y metió un zapatazo de esos que parecen balas de cazadores furtivos canadienses. Le rompió el arco a Chipi, que lloró como un marrano porque el bochazo le pegó en la cara antes de entrar por el ángulo derecho.

Con aquel grupo de facinerosos barriales, salíamos a jugar en canchas que considerábamos de Primera. La de Kodak era una de ellas, sobre la avenida Fondo de la Legua. Con una pinza hacíamos un agujero en el alambrado y empezábamos a correr como poseídos. Eran tan, pero tan maravillosas aquellas horas de libertad, que nos olvidábamos de que todo ese paraíso verde era propiedad privada. Es el capitalismo, estúpido, cierto.

El sueño culminaba cuando el fitito color crema avanzaba por el centro del campo a toda velocidad, conducido por un vigilante barrigón de grueso bigote en forma de cepillo. Los empleados de seguridad (policías contratados) no estaban acostumbrados a que un grupúsculo de pendejitos de los arrabales rompiera el cerco de un terreno en plena dictadura. Así que había que salir como maratonista para treparse al alambrado que daba a la avenida, ya que los milicos llegaban en dos autos, y uno de ellos siempre nos tapaba el boquete. Un pibe de séptimo cayó en cana y lo llevaron a la comisaría de Villa Adelina. Lo tuvo que ir a buscar el viejo. Un escarnio bochornoso para un hogar de laburantes.

Pero esa no era una cancha jodida. Había otras. La de Siemens era algo más chica y pasaba lo mismo. Nos sacaban cagando como a ladrones. A Matarazzo íbamos poco. Era lejos. De tanto en tanto sueño con un gol que hice en Siemens. La sensación del impacto con la pelota y el arquero que no llega. Y el grito, los gritos. La pelota que pega en el palo y entra. Felicidades.

Una tarde, saltando de lugar en lugar, el destino nos sorprendió jugando contra unos pibes de puente Pelliza. Yo era demasiado flaquito, mucho más que ahora, y metedor. Mi ídolo era el Negro Juan José López. En cemento jugaba como defensor o arriba, pegado a la línea, como los viejos 7. En canchas más grandes, de 8. Con La Lucila llegamos a la final en el parquet de River, en el ’79. En alguna mudanza perdí la medalla con los colores de la banda. Pero nada de eso tenía valor real en la tierra de Pelliza. Ahí se manejaban otros códigos. El que se hacía el loquito cobraba un par de piñas ajustadas a derecho.

En uno de esos revolcones, entre pelotazos y patadas que te mandaban al más allá, me trencé con un chico que luego sería mi amigo -el Chato-, que se paró de frente y con la guardia alta me acertó dos puñetazos, en el hígado y en la sien, que me dejaron tendido panza arriba y mirando las nubes pasar. Al despertar, lo tenía a Chiripiorca (el único que me hizo el aguante) intentando llevarme en andas como la camilla de los bomberos. Y, como siempre fui un maldito cabrón incorregible, me solté de la falsa Cruz Roja para correrlo a Chato con una lata de dulce de membrillo oxidada que manoteé para que la retirada fuese algo más digna. El Chato me gritaba, muy confiado en sí mismo: “Ya te voy a ver de nuevo, mellizo”.

Al cruzarlo otro día en la canchita de cemento de 25 de Mayo, el Chato jugó en mi equipo y los dos nos encargamos de ajusticiar a un maldito mellizo (soy gemelo, Chato) que se divertía arrancando los padrastros de las manos de los débiles. Tony saltó a cabecear un córner y jamás se levantó. Porque le pegué un codazo en el esternón que lo indujo al desmayo inmediato. El Chato frenó al grupo de plebeyos que intentó lincharme. Tony era grande: tenía cinco años más que nosotros. Éramos muy jóvenes cuando lo encontré una madrugada volcado en el 71 y sellamos la paz con un tajante “qué hacés”.

El final de la carrera amateur terminó cuando un tipo de 90 kilos se desplomó sobre mi pierna derecha. Fractura expuesta de tibia y peroné a los 16 años, clavo de acero y yeso por tres larguísimos meses de verano. Ya trabajaba en Bonafide. Y ni soñaba con ser periodista. Quería jugar en Defensores y no me había ido mal en Colegiales. Con un amigo del trabajo íbamos a ver al batallador Atlanta campeón con Torres, en 1983. Y nos rateábamos del colegio con Sartori, el joyero, para ver las prácticas de Oscar Mas en la B. Tenía un sable en la zurda.

Fueron años en que leía El Gráfico con pasión. Mi vieja me lo compraba todas las semanas. Y era devoto de la revolución bochinesca del fútbol argento. Creía en ello como en tantas otras pelotudeces. En eso no cambié. La otra fractura, en la misma pierna, me llegó como una maldición de la vida adulta. Por un milagro logré patear un par de bolas con mi hija que lamentablemente es de Boca.

Un caballo criollo de estancia bonaerense (que respondía al nombre de Herodes) me arrojó de su lomo en un probado intento de homicidio. Su patrón me había jurado: “éste es mansito”. Tiempo después, un médico con vahos de escocés nacional me diagnosticó “no pasó nada” y me despachó con un “pisá fuerte”. Tenía una bruta fractura del platillo tibial externo de la rodilla derecha. Para joderme, los compañeros de la redacción decían: “Alonso se cayó de un pony”. Ahora veo el fútbol sólo en la tele, y de vez en cuando disparo alguna boludez para que los pibes de la sección Deportes nunca pierdan la mística por el oficio.

Al Alemán no lo volví a ver. El 25, La Lucila y el barrio Pelliza siguen ahí. Kodak siempre está. La vieja canchita, ya no.

Nota publicada en la edición número 18 de Un Caño, en octubre de 2009.