El podio rebelde con los puños en alto del Black Power en los Juegos Olímpicos de México 68, hoy es un film de la HBO.

El Corinthians brasileño de los 70, la Democracia Corinthiana que lideraba el jugador Sócrates y reclamaba elecciones directas en su país, ahora es un club en manos de un fondo de inversión de los Estados Unidos.

El Corinthians brasileño de los 70, la Democracia Corinthiana que lideraba el jugador Sócrates y reclamaba elecciones directas en su país, ahora es un club en manos de un fondo de inversión de los Estados Unidos.

La ISL (Internacional Sportiva de Lucerna) que fundaron a comienzos de siglo los obreros bolcheviques de Europa hoy es en realidad una sigla millonaria, líder en la explotación económica del deporte (International Sports Leisure).

Son apenas tres ejemplos. Pero el escenario deportivo tiene una imagen todavía más contundente para describir la ideología de fin de siglo. Si en los años 60 la competencia olímpica tenía como trasfondo la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, en los 90 ese escenario quedó reducido a una disputa que dice todo: Nike vs. Reebok.

El deporte, neutro y apolítico según sus autoridades, suele reflejar en realidad la ideología del de turno. Los politicólogos descreen de Fukuyma y de que hoy se viva “el fin de las ideologías”. En realidad, afirman, pocas veces el mundo vivió una época con tanta carga ideológica como ésta de fin de siglo.

Es la ideología del dinero. No tiene partido político, patria ni ejércitos. Pero tiene los mercados. El capitalismo le ganó por goleada al socialismo. Y por eso, el Che Guevara, que en los 60 inspiró a la guerrilla latinoamericana, fue pensado en 1998 camlo imagen para la campaña de venta de abonos del Internazionale de Milán. El millonario club italiano del petrolero Massimo Moratti quería vender plateas para ricachones con la imagen del Che y el lema: “El pueblo unido… hasta la victoria”. Lujo de rico. Lujo del “deporte apolítico”.

La fiesta del Führer

En los idealizados juegos de la antigua Grecia, durante cuya disputa se homenajeaba a los dioses y se suspendían las guerras, un triunfo en una carrera de carros podía permitir al triunfador apoderarse del reino del perdedor. La guerra seguía, pero por otros medios.

El barón de Coubertin, quien era un educador, reflotó los Juegos con la idea de que fueran casi una competencia entre colegiales que debía contribuir a la promoción de la paz entre los pueblos. Pero ya en la primera edición de la era moderna, en Atenas, en 1896, los Juegos sirvieron de tribuna política a las ambiciones de Constantino, el joven príncipe heredero griego. Eran tiempos, además, en los que el ejercicio físico se concebía como un instrumento para la formación del carácter y del cuerpo, ideal para una juventud que debía estar lista para servir a la patria en el campo de batalla.

Ideólogo de ello fue el alemán Friedrich Ludwig Jahn, fundador del movimiento Turn (opuesto al extranjerizante Sport británico). El Turn era una elite que ya en 1820 saludaba con el brazo erguido. Esta concepción explica la histórica distancia de la izquierda, que no quería al burgués Sport de los británicos ni al militarista Turn alemán y por ello, muchas veces, se quedó sin comprender el fenómeno deportivo.

No fue así con la Cuba de Fidel Castro, que ha hecho del deporte una bandera, ni con los antiguos países comunistas, que cimentaron sus triunfos a partir de una atroz política de doping, descubierta sólo en el Este porque el Muro cayó únicamente de ese lado.

La historia marca el nacimiento oficial de la utilización política del deporte con los Juegos Olímpicos de Berlín 36, un festival de cruces gamadas y podios dominados por el saludo nazi hacia Hitler.

El Comité Olímpico Internacional, que se jactaba de su independencia política, celebró la fiesta aria del brazo del Führer. Lo hicieron el barón de Coubertin, el conde Henri de Baillet Latour –por entonces presidente del C0I–, y su sucesor, Avery Brundage, jefe olímpico de los Estados Unidos, quien finalmente aceptó enviar a sus atletas a Berlín al mismo tiempo que gestionaba negocios privados con el régimen nazi. Entre ellos, la construcción de la embajada alemana en Washington, según una investigación del Centro Simon Wiesenthal publicada en 1998 por el diario The New York Times.

El Comité Olímpico Internacional, que se jactaba de su independencia política, celebró la fiesta aria del brazo del Führer. Lo hicieron el barón de Coubertin, el conde Henri de Baillet Latour –por entonces presidente del C0I–, y su sucesor, Avery Brundage, jefe olímpico de los Estados Unidos, quien finalmente aceptó enviar a sus atletas a Berlín al mismo tiempo que gestionaba negocios privados con el régimen nazi. Entre ellos, la construcción de la embajada alemana en Washington, según una investigación del Centro Simon Wiesenthal publicada en 1998 por el diario The New York Times.

El deporte pretendió lavar su complicidad con la fiesta olímpica del nazismo argumentando que, de todos modos, Hitler debió soportar la humillación provocada por los triunfos del mítico Jesse Owens, atleta negro de los Estados Unidos.

Pero Owens, en realidad, fue castigado después por las autoridades deportivas de aquellos tiempos, que lo acusaron de ser profesional. Y la historia, además, coincide en afirmar que Hitler logró un gran triunfo personal en los Juegos de Berlín, pues los atletas alemanes defensores de la “raza superior” terminaron, por primera y única vez en la historia de los Juegos, como vencedores olímpicos, al tope del medallero final.

El COI jamás sancionó a los cientos de atletas que hicieron el saludo nazi mientras subían al podio en Berlín. Tampoco se molestó jamás por los miles de atletas estadounidenses (y de otros países) que ponen su mano sobre el corazón mientras escuchan en el podio su himno nacional. Es decir, el saludo político está permitido. Pero debe ser el saludo políticamente correcto. ¿Por qué, si no, se enojó el COI hasta el punto de expulsar de los Juegos, de por vida, a los dos atletas que en México 68 saludaron con el puño en alto enguantado del Black Power?

“Cuando hago una cosa buena, soy americano. Cuando me equivoco, soy negro”, ironizó Tommie Jet Smith, el atleta ideólogo de aquel gesto. Esa imagen, según dijo una vez el líder de las revueltas francesas de Mayo del 68, Daniel Cohn-Bendit, Dany el Rojo, “fue una de las más bellas de este siglo. Por primera vez, desde la creación de la televisión, dos atletas se adueñaron pacíficamente de la imaginación de los hombres del mundo entero. Por primera vez, hombres y mujeres fueron obligados a sentir otra emoción, diferente de la que estaba programada”.

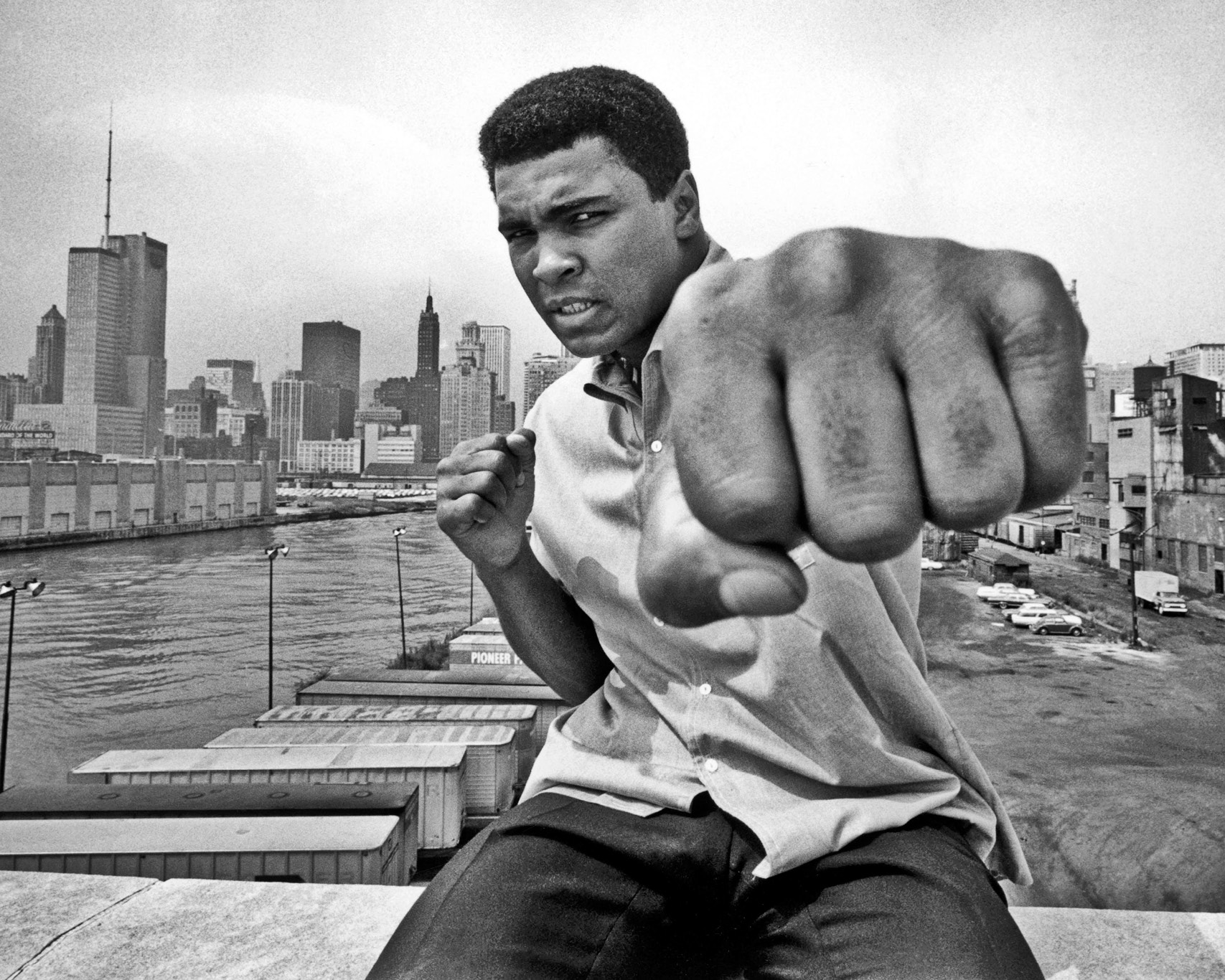

Con seguridad, en la historia del deporte mundial, el mayor desafío de algún campeón al establishment lleva el nombre de Muhammad Ali. “No seré como ustedes quieren que sea. Seré como yo quiera ser”, le dijo a la prensa después de ganar la corona mundial de los pesos completos y pedir que dejaran de llamarlo Cassius Clay, pues había adoptado su nuevo nombre musulmán.

Con seguridad, en la historia del deporte mundial, el mayor desafío de algún campeón al establishment lleva el nombre de Muhammad Ali. “No seré como ustedes quieren que sea. Seré como yo quiera ser”, le dijo a la prensa después de ganar la corona mundial de los pesos completos y pedir que dejaran de llamarlo Cassius Clay, pues había adoptado su nuevo nombre musulmán.

Se negó a combatir en Vietnam, “a matar pobres gentes y contribuir al dominio de la esclavitud de los amos blancos sobre los pueblos de color”. Lo despojaron de su corona, le quitaron el pasaporte, lo condenaron y no se atrevieron a enviarlo a la cárcel. La Justicia lo rehabilitó más de tres años después y Ali no exigió que le devolvieran en una oficina la corona que le habían quitado. Prefirió recuperarla en el ring.

Hoy, un negro, el golfista Eldrick Tiger Woods es uno de los últimos grandes fenómenos de deporte mundial. A los 21 años, firmó un contrate de 40 millones de dólares con Nike. Hace cuarenta años, Charlie Sifford debía sacar excrementos que le ponían dentro de los hoyos. Él competía en el circuito durmiendo en hoteles distintos y comiendo en bares distintos, como ordenaba el racismo legal de entonces, que decía que blancos y negros eran iguales, pero separados. Las leyes cambiaron, es cierto. Pero no el racismo. Woods no sufre come Sifford. Woods es negocio.

Detrás de la pelota

Igual que el COI, también la FIFA ofreció la pelota al poder de turno: la Italia de Mussolini, el Chile de Pinochet o la Argentina de Videla, que abrió y cerró su Mundial 78 en el Monumental de River mientras a sólo metros de allí, en la ESMA de Massera, había gente que moría picaneada.

En la eliminatoria del Mundial anterior, Alemania 74, la URSS se negó a enfrentar a Chile en el Estadio Nacional de Santiago aduciendo que allí, en aquellos mismos días, funcionaba un campo de concentración del régimen pinochetista. La FIFA clasificó automáticamente a Chile.

La Italia fascista, como la Argentina de Videla, también ganó su Mundial de local (1934) y repitió en el Mundial siguiente, Francia 38. Fue “una gran victoria para el nombre y prestigio del Duce”, como decía en aquellos años La Gazzetta dello Sport.

Si Max Schmeling fue el boxeador favorito de Hitler porque venció al negro Joe Louis, el de Mussolini, en cambio, fue Primo Carnera, el grandote que vistió camisa negra y tenía como patrón a Al Capone.

La pelota fue usada también como argumento para una guerra. La que libraron Honduras y El Salvador en julio de 1969, que duró cien horas y provocó cinco mil muertos. Estalló después de las pasiones nacionalistas y de la violencia que provocó un partido eliminatorio para el Mundial 70, y por eso se la llamó “La guerra del fútbol”. Pero la pelota, en realidad, fue la excusa para que estallara un conflicto fronterizo de vieja data.

Hoy, afortunadamente, hay menos guerras. En lugar de ir al campo de batalla, las naciones juegan al fútbol. Pequeñas o grandes, nuevas o viejas, las naciones reafirman su identidad y hacen política a través de los triunfos de sus ídolos deportivos. Ellos son, hoy, los modernos san martines que visten sus Adidas por la ESPN. Son los abanderados de fin de siglo.

(Nota publicada en el anuario de la Revista Mística “El siglo del deporte”, de diciembre de 1999.)