Silencio. Así se construye la leyenda. Así se disfruta de ella. Y eso es lo único que puede hacer uno después de presenciar, en vivo y en directo, un partido protagonizado por ese hombre señalado como el mejor tenista de todos los tiempos.

Para quienes no lo conozcan, lo primero que hace falta aclarar es que –hasta donde se sabe–, Roger Federer es un ser humano. En efecto, así lo definía el hoy tenista retirado argentino Diego Hartfield en 2008, cuando lo entrevistaron pocas horas antes de enfrentarlo en el partido de primera ronda del Abierto de Australia. “El tipo es un ser humano como nosotros”, explicaba. “Me tengo que mentalizar que le puedo ganar”, se decía, ya que, según su parecer, Federer “en algún momento puede claudicar”. Finalmente, ese partido duró 1 hora y 14 minutos. El resultado fue 6-0, 6-3, 6-0 en favor del suizo. ¿Será que el argentino se equivocaba?

Para quienes no lo conozcan, lo primero que hace falta aclarar es que –hasta donde se sabe–, Roger Federer es un ser humano. En efecto, así lo definía el hoy tenista retirado argentino Diego Hartfield en 2008, cuando lo entrevistaron pocas horas antes de enfrentarlo en el partido de primera ronda del Abierto de Australia. “El tipo es un ser humano como nosotros”, explicaba. “Me tengo que mentalizar que le puedo ganar”, se decía, ya que, según su parecer, Federer “en algún momento puede claudicar”. Finalmente, ese partido duró 1 hora y 14 minutos. El resultado fue 6-0, 6-3, 6-0 en favor del suizo. ¿Será que el argentino se equivocaba?

En este 2017, casi diez años después de aquella paliza, “el ser humano” decidió volver a jugar el mismo torneo donde se había enfrentado al Gato Hartfield. Y lo hizo después de permanecer fuera de actividad por unos seis meses, algo completamente inédito en su carrera.

Con 35 años de edad y 19 como tenista profesional, las lesiones empezaron a aparecer: sus rodillas fueron las que le dijeron “basta de castigo”. Por un tiempito. Porque apenas volvió a pisar un court, su físico pareció haber olvidado las leyes de la naturaleza, para permitirle a este hombre hacerse con un nuevo Grand Slam –torneo de más alta categoría que existe en tenis–, el número 18 de su carrera (récord histórico).

En la final de ese certamen, Roger se enfrentó a su máximo rival, el español Rafael Nadal, a quien logró doblegar en cinco sets a puro palo y palo. En aquel partido, Federer demostró que algo verdaderamente significativo había pasado. Su juego había cambiado. Mejorado. No era el mismo. Algo indicaba que este año sería diferente a los otros. Y a pesar de que nadie ocupó más tiempo que él el puesto número 1 del ránking de la Asociación de tenistas profesionales (ATP por sus siglas en inglés), con 302 semanas de reinado; y de que ningún otro ganó más títulos de Grand Slam en la historia (tenía 17 antes de ganar por quinta vez el Australian Open), y de que, además, conquistó todos los logros a los que un jugador profesional puede aspirar –en un plano prácticamente irreal–, el punto final de su leyenda se convirtió en unos esperanzadores puntos suspensivos.

Semejantes señales fueron suficientes para hacerme entender que si había un año para darse el lujo de tenerlo jugando al tenis delante de mis ojos, ese año era 2017. Y con ese objetivo me organicé para cumplir “el sueño del pibe”, nada menos que en Wimbledon, donde se lleva a cabo el torneo de tenis más antiguo y prestigioso del mundo. El mismo lugar donde aquel ser humano comenzó a hacer todo lo posible para que muchos no lo consideren tal.

Roger Federer nació en Basilea, Suiza, el 8 de agosto de 1981. A los 17 años, y tras cosechar prometedores triunfos en el circuito junior, se convirtió en tenista profesional. Hoy tiene cuatro hijos (dos mellizas y dos mellizos idénticos a él), ganó 93 títulos. Conquistó la Copa Davis junto al seleccionado de su país. Es doble medallista olímpico. Habla de manera completamente fluida cuatro idiomas. Según John McEnroe, Björn Borg, Pete Sampras y la gran mayoría de los jugadores activos y retirados del circuito, es el mejor jugador de la historia. “El tipo es el atleta masculino más grande de todos los tiempos”, comentó alguna vez Serena Williams. “A veces parece que no es de este planeta”, le tiró en otro oportunidad Novak Djokovic. “Es muuuy lindo”, dice siempre mi vieja.

Para mí, Roger Federer es un ídolo. El único que tuve en toda mi vida. Un jugador de tenis extremadamente talentoso que fuera de la cancha hace todo lo opuesto a Diego Maradona: la palabra “escándalo” no lo representa en lo más mínimo. En cambio, “respeto”, “estilo” y “ejemplo” se ajustan a la perfección a su comportamiento. Claro, lo dice un fan. Pero resulta que, como cualquiera se podría imaginar, no soy el único con ganas de que a Federer le vaya bien en el deporte y en la vida en general.

Antes de viajar a Londres, donde se desarrolla el torneo de Wimbledon – tercer Grand Slam del año, se juega sobre césped desde 1877 y reparte 31.6 millones de libras esterlinas en premios –, me puse a investigar sobre la metodología para conseguir entradas. Alguien ya me había contado hacía unos años que “la única manera” de hacerse con esos benditos tickets era acampar en el complejo durante una noche.

Antes de viajar a Londres, donde se desarrolla el torneo de Wimbledon – tercer Grand Slam del año, se juega sobre césped desde 1877 y reparte 31.6 millones de libras esterlinas en premios –, me puse a investigar sobre la metodología para conseguir entradas. Alguien ya me había contado hacía unos años que “la única manera” de hacerse con esos benditos tickets era acampar en el complejo durante una noche.

Con la esperanza de evitarme ese sacrificio –nunca antes en toda mi vida había pasado una noche en una carpa–, exploré las “otras” opciones. Y, por supuesto, eran muy limitadas. Algunas entradas se venden de manera anticipada en diciembre. En esa instancia, uno no puede elegir el día ni la cancha ni mucho menos el partido que va a ver. Es decir que para obtener una entrada hay que anotarse en un sorteo y… salir sorteado.

Otra posibilidad consiste en comprar los tickets a través de Ticket Master la madrugada anterior al partido que se quiere ver. Durante dos horas, los pases se ponen a la venta y, según las personas que lo utilizaron –con quienes tuve la posibilidad de conversar–, es posible conseguir entradas… para las canchas alternativas.

La última opción para evitarse la noche de acampe es acercarse al complejo durante la madrugada y unirse a la fila que venían haciendo las personas que sí pernoctaron allí, con la esperanza de que no sean demasiadas. Los primeros quinientos espectadores de la cola son los que se hacen con los tickets para ver el partido que les plazca.

De alguna manera, podría decirse que el sistema está pensado para que sólo los verdaderos fanáticos del tenis accedan a esta experiencia. La cuestión, por más lindo que suene todo eso, es que del camping no me iba a salvar de ninguna manera. No si pensaba conseguir entradas para ver al Gran Roger jugando sobre el “césped sagrado”.

Gente que ya había hecho la locura de acampar para conseguir un ticket se tomó el trabajo de escribir sobre este tema. Sobre esos textos me basé para acercarme al predio el lunes 3 de julio, después de comprar una carpa, claro. Los loquitos que habían pasado por esta experiencia antes comentaban que la queue (la fila, en inglés) se tiene que empezar a hacer durante la tarde del día anterior al partido. Como soy un poco exagerado, yo llegué por la mañana, bien temprano. Roger jugaba el martes su partido de primera ronda y yo iba a estar ahí. A menos que, claro, muchísima gente tuviera (¿más?) ganas de verlo.

Gente que ya había hecho la locura de acampar para conseguir un ticket se tomó el trabajo de escribir sobre este tema. Sobre esos textos me basé para acercarme al predio el lunes 3 de julio, después de comprar una carpa, claro. Los loquitos que habían pasado por esta experiencia antes comentaban que la queue (la fila, en inglés) se tiene que empezar a hacer durante la tarde del día anterior al partido. Como soy un poco exagerado, yo llegué por la mañana, bien temprano. Roger jugaba el martes su partido de primera ronda y yo iba a estar ahí. A menos que, claro, muchísima gente tuviera (¿más?) ganas de verlo.

“No llames a la desgracia”, me decía mi abuela. La cuestión es que la “locura por Federer” fue tal este año que los fanáticos empezaban a acampar dos o hasta tres días antes para presenciar uno de sus partidos. Los propios británicos, reconocidos nacionalistas acérrimos, confesaban que les encantaría atestiguar el momento en el que Roger levantara un octavo trofeo en el All England Lawn Tennis and Croquet Club (después de todo, no tan All England). Por supuesto, ese lunes no estuve ni cerca de conseguir mi entrada, así que agarré mi carpa y me volví a mi hostel de mala muerte, en Willesden. Pero no me sentía para nada desafortunado: tendría más oportunidades de ver al Maestro Suizo, mientras que otros habían quemado su único cartucho aquel día.

Pasadas algunas horas del intento fallido, regresé al camping, el martes. Mientras Federer hacía su debut en el Centre Court, yo acampaba para, si él ganaba, verlo dos días más tarde. “It’s way too early” (“es muy temprano”), me dijeron en la entrada del complejo cuando les comenté que venía a instalar mi carpa con la idea de presenciar el partido de segunda ronda del suizo. La advertencia de los stewards –los acomodadores de la fila que tienen menos gracia que un caramelo media hora– era, cuanto menos, extremadamente imprecisa. Sin embargo, esta actitud podría considerarse hasta digna si se tiene en cuenta la falta de humanidad que me demostrarían un día más tarde durante uno de los momentos más estresantes que me tocó vivir.

Inmediatamente después de instalar mi carpa, comencé a darme cuenta de que en el camping, y a pesar de la presencia de los stewards, reinaba un clima de absoluta camaradería y solidaridad. Era razonable: después de todo, el predio estaba ocupado por fanáticos del tenis de todo el mundo que se habían acercado hasta allí con el mismo objetivo. Ese día me la pasé hablando y matándome de risa con un alemán cincuentón que había se había ubicado al lado mío. El tipo hacía quince años que participaba de the queue y sabía cómo disfrutar de la experiencia. Aquella jornada se me pasó volando. Casi sin darme cuenta, la noche había caído sobre el complejo –y sobre todo Londres–. En esta ciudad, se sabe, incluso en verano el tiempo se pone fresco durante aquellas horas.

“Es importante venir preparado para experimentar todo tipo de clima”, avisa y no traiciona la Guía para hacer la queue de Wimbledon, un folleto que explica las reglas de comportamiento, funcionamiento y recomendaciones para superar la experiencia. Por un lado, que la noche londinense a la intemperie sea fría resulta un alivio: ¿quién es capaz de conciliar el sueño cuando hace calor? Por otro, es una garantía casi infalible para enfermarse.

A la mañana siguiente, cuando los stewards comenzaron a despertar a la gente alrededor de las 5:30, sentí que algo no iba bien. Me sentía feliz de haber pasado la noche sin mayores inconvenientes, pero mi cuerpo me anunciaba que los engranajes no marchaban. Y no se trataba precisamente de mi espalda, que experimentaba un dolor más que justificado, después de dormir sobre el duro césped de aquel camping de la muerte. No, lo que iba mal eran mis intestinos. La noche anterior había comido una hamburguesa fría en unos de los food trucks apostados dentro del complejo. Ni el hombre del estómago de acero podría haber amortizado el daño de aquella bomba de pan y carne que había estallado sin piedad dentro de mi barriga.

Creía que sería una buena idea ingerir agua. Pero me era imposible retenerla. En unas pocas horas había visitado más veces el baño que a mi tía en todo un año. El problema persistía. Me estaba deshidratando. Y empecé a preocuparme.

El sol parecía una lámpara incandescente. El camping se recalentaba a cielo abierto abierto y los fans de Roger parecíamos salchichas asándose en una parrilla. Se me ocurrió otra idea: pedir ayuda. Me acerqué a unos stewards y les pregunté dónde estaba la enfermería. “No hay enfermería, lo siento”, me respondieron. Uno podría pensar que era extraño que no me preguntaran qué me pasaba, es decir, por qué necesitaba ir a la enfermería. Pero estamos hablando de los stewards de Wimbledon.

Como realmente necesitaba ayuda, me acerqué a hablar con otro de estos personajes, un señor vestido de traje y corbata que parecía guiar a los acomodadores novatos. Directamente le expliqué lo que me pasaba y le recalqué –ya que él no sería capaz de llegar a esta conclusión por sí solo –que necesitaba algún tipo de asistencia. “No podemos llamar al médico, a menos que te estés desvaneciendo”, me explicó el educado señor.

Además, me mandó a comprar “algún medicamento” a una farmacia que quedaba fuera del predio. Algún malpensado hubiera creído que el señor no quería lidiar con “el problema” de ayudar a alguien y que prefería que esa persona colapsara lejos del territorio que estaba bajo su supervisión.

Pará, pará, pará, ¿me estás diciendo que el torneo de tenis más prestigioso del mundo no cuenta con asistencia médica para los espectadores, que pasan noches acampando y en condiciones muy poco favorables? No, no se confundan: si te estás desvaneciendo, sí aparece el doctor. Aunque yo no lo vi.

Antes de abandonar el predio, le avisé a unas de mis vecinas de la fila que me iba a la farmacia. “Are you ok?”, me preguntó. “Más o menos”, le mentí, y comencé a caminar hacia la salida, bajo un sol cruel, aunque no tanto como los stewards, eso está más que claro.

Antes de abandonar el predio, le avisé a unas de mis vecinas de la fila que me iba a la farmacia. “Are you ok?”, me preguntó. “Más o menos”, le mentí, y comencé a caminar hacia la salida, bajo un sol cruel, aunque no tanto como los stewards, eso está más que claro.

No sé cómo, pero me las arreglé para llegar a destino. Le expliqué al dueño del local cuál era mi problema. Enseguida, el hombre se puso a explicarme que lo mejor que podía hacer era tomar unas pastillas para frenar los síntomas. Mientras el señor hablaba, yo sentía cómo un calor infernal invadía mi rostro y mi nuca. “Are you ok?”, escuchaba que me preguntaban de nuevo. Pero esa vez no pude mentir. Después de permitirme que me refrescara, el hombre me ayudó a sentarme en una silla. “¿Querés que llame a una ambulancia?”, se preocupó. “Sí”, respondí, sin reflexionar demasiado sobre el asunto. No había nada que yo pudiera hacer por mi cuenta. No podía mantenerme parado, mucho menos caminar. Cada vez que intentaba hidratarme, mi cuerpo expulsaba el agua de alguna u otra manera, casi inmediatamente. Eso me preocupaba muchísimo. Y el calor insalubre que reinaba en la calle no era, precisamente, la ayuda que andaba necesitando. No había forma de que regresara a mi hostel. Y no podía quedarme en ese local para siempre. Así que el señor hizo la llamada.

Al dueño de la farmacia le agradecí y le pedí disculpas una y otra vez. A los enfermeros les expliqué, con los ojos cerrados y haciendo fuerza por mantenerme consciente, qué era lo que me pasaba. “No podés volver a tu hostel. Creo que lo mejor que podés hacer es ir al hospital. ¿Querés ir al hospital?”, me preguntaron. No, claro que no quiero, ¡cómo voy a querer ir al hospital! Pero había una verdad: no tenía alternativa, no había nadie a quién llamar para pedir ayuda y no tenía tiempo para pensar. “Ok, vamos”, respondí. Y hacia allá fuimos.

En unos 15 minutos, estaba en el St. George’s University Hospital. Casi al instante fui atendido por un doctor, que me preguntó por mis síntomas. También quiso saber de dónde venía (mi acento de hispanohablante era algo indisimulable) y qué hacía de mi vida. Cuando le conté que en Argentina era periodista me dijo: “Bueno, hoy saliste en la televisión”.

“Disculpame, ¿es una broma?”, le pregunté al médico, imaginando que las imágenes de mi internación ya habían sido emitidas en Buenos Aires, que mi familia las había visto y que, por supuesto, todos habían sufrido un infarto simultáneo. “No, en serio. En este hospital se filma una programa sobre emergencias y seguramente apareciste en alguna de las escenas”. Algunos dramas son de película. Lo mío era sólo mala suerte.

Finalmente, pasé unas cinco horas en el hospital, donde me trataron a la perfección, lograron que me rehidratara y detuvieron por completo mis síntomas, que me tenían bastante preocupado. Mientras permanecía en la cama, pensaba en que seguramente ya habían removido mi carpa de la fila y que probablemente no iba a recuperar mis cosas. Mi cámara, mis lentes, la tarjeta para entrar al hostel. Estaba casi convencido de que el personal del evento había tirado o hecho desaparecer todo lo que yo había dejado abandonado allí.

Una de las doctoras –una de las tantas que tan bien me atendieron –me dijo: “Espero que puedas recuperar todas tus cosas”. Yo, también, pensaba. De hecho, me sentía afortunado de haber recobrado, al menos, las fuerzas como para regresar al maldito camping. En cuanto a ver a Federer, no guardaba ninguna esperanza: me sentía bien, pero tendría que pasar otra noche acampando después de haber estado en un hospital. Ni siquiera consideraba la posibilidad de hacer esa locura. Y no me sentía desafortunado: acampar bajo el sol, sin preparación, sin ningún tipo de asistencia, intoxicarse con comida chatarra y descompensarse me parecía una situación más que probable en esas circunstancias. Y venía de pasarme a mí. Luego descubriría que, por supuesto, no había sido el único afectado de esa manera durante aquellos días.

En mi camino a the queue pensaba en cómo iba a tener que convencer a los stewards de que todo lo que había pasado era su culpa y de que tenían que devolverme mis pertenencias. Pero cuando llegué al predio ni se me ocurrió hablar con ellos. Me dirigí directamente al lugar donde había dejado mi carpa y, para mi total asombro, allí la encontré.

La vecina a la que le había avisado que tenía que ir a una farmacia también ocupaba su lugar. “No sabés lo contenta que estoy de verte”, me dijo. “Acá sos famoso”, me tiró, al tiempo que acompaña sus palabras con una sonrisa encantadora. Por supuesto, una carpa abandonada en un lugar como aquel despierta todo tipo de sospechas. No faltaron perros olfateando mis pertenencias en busca de explosivos, mucho menos personajes curiosos aburridos con muchas ganas de inventarse historias fabulosas sobre el sospechoso argentino que se había ido de la fila. Afortunadamente, esta vecina –que creyó que yo me había escapado a dormir– había explicado mi situación y gracias a ella mi carpa quedó intacta. Pero su ayuda no se iba a terminar ahí. “No hay ninguna posibilidad que me quede acá hoy a la noche”, les comenté a ella, a su hermana y a una amiga, que la acompañaban.

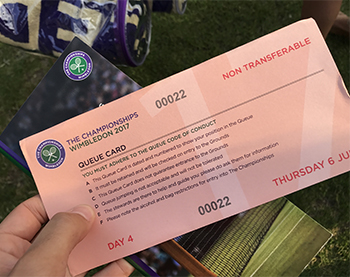

“Pero ya pasaste una noche acampando y ya tenés tu ticket para ver a Federer”. De esa manera, la chica me explicaba que también habían logrado conservar mi entrada. “No sé por qué no me pediste ayuda antes, pero vas a estar bien”, me aseguró y me contó que estaba a punto de recibirse de doctora, detalle que le otorgaba una indiscutible autoridad en el tema. Sus palabras me tranquilizaron. “No podés perderte a Federer”, sentenció, al tiempo que me regalaba una manzana, lo único que yo podía animarme a comer después de haber pasado uno de los días más estresantes de mi vida. Pero ya estaba bien (eso me decía una profesional). De alguna manera, aquella charla me convenció de quedarme una noche más en ese campamento de la muerte. O de la casi muerte.

“Pero ya pasaste una noche acampando y ya tenés tu ticket para ver a Federer”. De esa manera, la chica me explicaba que también habían logrado conservar mi entrada. “No sé por qué no me pediste ayuda antes, pero vas a estar bien”, me aseguró y me contó que estaba a punto de recibirse de doctora, detalle que le otorgaba una indiscutible autoridad en el tema. Sus palabras me tranquilizaron. “No podés perderte a Federer”, sentenció, al tiempo que me regalaba una manzana, lo único que yo podía animarme a comer después de haber pasado uno de los días más estresantes de mi vida. Pero ya estaba bien (eso me decía una profesional). De alguna manera, aquella charla me convenció de quedarme una noche más en ese campamento de la muerte. O de la casi muerte.

A la mañana siguiente, los stewards nos despertaron a las 5.30. Me sentía bien. Lo había logrado, gracias a la ayuda del dueño de la farmacia, de los enfermeros de la ambulancia, de los médicos del hospital y de mi vecina de acampe. Y a pesar de los stewards. Era una buena razón para sentirme agradecido, aunque el momento para considerarme verdaderamente afortunado en esta vida tendría lugar unas horas más tarde.

Una vez dentro del All England Lawn Tennis and Croquet Club me concentré en no descompensarme nuevamente. Estaba a punto de cumplir con el objetivo de ver a Roger Federer en el Centre Court. Casi ninguno de los fans sabía quién era el rival del suizo en ese partido de segunda ronda. A nadie le importaba, lo único que todos queríamos era verlo a él.

Tras esperar pacientemente unas cinco horas, llegó el momento en el que el partido previo al de Roger estaba a punto de terminar, así que me fui a ocupar mi asiento en el estadio. La ubicación que me tocó era surreal: estaba en la sexta fila, a muy escasos metros del court.

Era sencillamente impactante la ínfima distancia que me separaba de los jugadores y hasta parecía extremadamente sencillo saltar a la cancha.

Otra vez estaba bajo el sol incandescente y el match que pasaba frente a mis ojos no me interesaba en lo más mínimo. Como no había dormido prácticamente nada durante la noche anterior, el sueño se apoderó de mí casi por completo. Me preguntaba si iba a estar así de exhausto durante el partido del Gran Roger. Podía ser una posibilidad, después de todo, el cuerpo tiene sus límites. Excepto, claro, para Federer.

De repente, la cancha estaba vacía. El partido previo había terminado. En cualquier momento aparecería “el ser humano” caminando por el césped sagrado de la Catedral del Tenis. Y así como Federer logró olvidar las reglas del paso del tiempo para seguir desplegando su mejor tenis cuando muchos lo daban por retirado, yo borré por completo cualquier indicio de somnolencia. Ok, acepto que su proeza fue mayor que la mía. Pero aún así, me sentía inmensamente feliz y afortunado por haber logrado llegar a ese lugar y a ese momento. No era un sueño. Era real. Y también era real el silencio que comenzaba a reinar en el estadio. Algo pasaba. A los pocos minutos, se escucharon poderosos “ohh”, “uhh” y todas las cabezas giraron en la misma dirección. A unos cinco metros de distancia, sobre mi izquierda, Mirka Vavrinek, la esposa del Maestro Suizo arribaba también a su asiento y la gente se desesperaba por saludarla y sacarse una foto con ella. Yo apenas podía observar la escena como a través de una pantalla y con una rotunda expresión de idiota.

De repente, la cancha estaba vacía. El partido previo había terminado. En cualquier momento aparecería “el ser humano” caminando por el césped sagrado de la Catedral del Tenis. Y así como Federer logró olvidar las reglas del paso del tiempo para seguir desplegando su mejor tenis cuando muchos lo daban por retirado, yo borré por completo cualquier indicio de somnolencia. Ok, acepto que su proeza fue mayor que la mía. Pero aún así, me sentía inmensamente feliz y afortunado por haber logrado llegar a ese lugar y a ese momento. No era un sueño. Era real. Y también era real el silencio que comenzaba a reinar en el estadio. Algo pasaba. A los pocos minutos, se escucharon poderosos “ohh”, “uhh” y todas las cabezas giraron en la misma dirección. A unos cinco metros de distancia, sobre mi izquierda, Mirka Vavrinek, la esposa del Maestro Suizo arribaba también a su asiento y la gente se desesperaba por saludarla y sacarse una foto con ella. Yo apenas podía observar la escena como a través de una pantalla y con una rotunda expresión de idiota.

Si aquella situación me dejó descolocado, la llegada del mejor de todos los tiempos al estadio anuló por completo mi capacidad de entender qué era lo que estaba pasando.

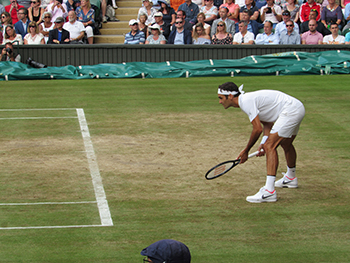

Parecía un truco de magia. Algo imposible. Roger Federer apareció por uno de los rincones del court, caminando lentamente, cargando sus bolsos y levantando, por un instante, su mano derecha. Nos estaba saludando. “Hola, acá estoy”, decía en ese austero gesto, que suele acompañar con una sonrisa tímida y casi imperceptible.

Sobre aquel césped, una alfombra natural de 8 milímetros de espesor, entre tanto violeta, blanco y verde –los colores que identifican al torneo– y ante la presencia de unos quince mil espectadores, un ser humano acaparaba todas las miradas. La intensidad de aquel momento fue tal que durante los primeros 20 minutos de partido no fui capaz de observar a su rival –un serbio llamado Dušan Lajović –, quien, a diferencia de Roger, entró suelto a la cancha y hasta logró sacarle una ventaja parcial en el score. Pero si Federer estaba nervioso, yo me había reducido a un cuerpo con capacidades sensoriales extremadamente limitadas. No era capaz de seguir los puntos. Muchos menos de analizar las estrategias de los jugadores. Todo lo que podía hacer era seguir los movimientos del suizo con la mirada y preguntarme y repreguntarme si era cierto que ese ser humano se encontraba verdaderamente a unos escasos metros de mí.

Aquel día –6 de julio de 2017, cómo olvidarlo– el partido se terminó en un parpadeo. Eran demasiadas sensaciones para experimentar en tan poco tiempo y después de haber superado una situación tan dura. Roger doblegó con facilidad a Lajović y volvió a saludar a público, lo que significa que a mí también, ya que yo me encontraba ahí. Cuando el suizo abandonó el court, sentí que todo había terminado de la mejor manera. Pero me equivocaba.

La suerte, el destino o como quieran llamar a ese factor externo que los humanos no podemos controlar y que define por completo la mayoría de las situaciones importantes de la vida, funciona de una manera muy extraña. Recuerdo que el primer día que fui al camping –el día que no conseguí entradas para ver el primer partido de Federer–, uno grupo de chicos y chicas festejaban con cerveza en mano el hecho de haber adquirido los tan preciados tickets. Habían pasado más de dos días acampando. Estaban exhaustos pero muy satisfechos: iban a ver a su ídolo.

Cuando llegó la hora del partido, el rival de Roger se retiró en el segundo set. Los chicos pudieron ver apenas unos minutos de juego. Recordaba sus caras de alegría y me imaginaba la desilusión que habrían experimentado. Tanto esfuerzo no les garantizó nada; hubo algo que no pudieron manejar. No parecía justo. Pero la suerte no entiende nada de injusticias. Confiar en ella es un riesgo que podemos moderar en algunas situaciones, pero lo cierto es que, a fin de cuentas, siempre dependemos de ella. No existe nada que podamos controlar por completo. Por eso, se me ocurre, es importante aceptar los fracasos y festejar los objetivos cumplidos. Lo único que depende de nosotros es cómo nos tomamos cada situación –sea genial, buena, mala o steward– que nos puede tocar.

Cuando llegó la hora del partido, el rival de Roger se retiró en el segundo set. Los chicos pudieron ver apenas unos minutos de juego. Recordaba sus caras de alegría y me imaginaba la desilusión que habrían experimentado. Tanto esfuerzo no les garantizó nada; hubo algo que no pudieron manejar. No parecía justo. Pero la suerte no entiende nada de injusticias. Confiar en ella es un riesgo que podemos moderar en algunas situaciones, pero lo cierto es que, a fin de cuentas, siempre dependemos de ella. No existe nada que podamos controlar por completo. Por eso, se me ocurre, es importante aceptar los fracasos y festejar los objetivos cumplidos. Lo único que depende de nosotros es cómo nos tomamos cada situación –sea genial, buena, mala o steward– que nos puede tocar.

Pregunta: después de semejante experiencia, ¿estaba dispuesto a exigirme una vez más y volver a poner a prueba mi suerte? Decidí despejar esa duda casi una semana más tarde, un día lunes, cuando regresé a the queue por tercera vez. En esta ocasión no estaría solo: había arreglado con mi ex vecina de carpa para pasar la durísima prueba juntos, ayudándonos. Además, se nos iba a sumar un francés de 19 años que yo también había conocido en mi visita anterior a ese lugar. Sin embargo, y esto lo sabía con total certeza, este chico me iba a causar más problemas que otra cosa. Y no me equivocaba.

El primer día se pasó muy rápido. Todo marchaba bastante bien. Ni siquiera hacía demasiado calor y las condiciones para acampar eran más que aceptables. Sin embargo, al segundo día comenzó a llover.

Se trataba de una lluvia constante, por momentos intensa, aunque sin señales de descargas eléctricas, un detalle nada menor. La caída de agua se iba a mantener incesante por unas 12 horas. Hola, problemas.

La chica con la que estaba acampando había venido más que preparada. Hasta se había traído una funda especial para protegerse contra la lluvia. El cobertor era tan grande que alcanzaba para proteger su carpa y la mía. Como si fuera poco, ella ya me estaba prestando un colchón inflable. En pocas palabras, me estaba salvando la vida. Pero no podía hacer lo mismo por todo el mundo. Así que cuando el francés nos contó que su carpa se encontraba totalmente inundada y que no sabía qué hacer le tuvimos que decir que nosotros tampoco. Al rato, se me ocurrió que el pibe estaba totalmente al horno y que yo tenía que ayudarlo. Sabía que algo malo le iba a pasar. Se me ocurrió decirle que podíamos dormir por turnos en mi carpa. El pibe aceptó sin dudarlo ni un segundo. Momentos antes, un suizo que había empezado a hablar con nosotros nos contaba que él tenía tres cobertores. Para él. Y no dejaba de repetirle al francés: “Vas a tener una noche de mierda”.

Pero todo esto poco importaba: el francés podía contar con la solidaridad (o total inconsciencia y estupidez) latinoamericana.

Llegó la hora de dormir. Yo iba a tomar el segundo turno, que comenzaría alrededor de las 3.00 y duraría hasta la hora en la que nos despertaran los stewards (alrededor de las 6.00). Nuevamente, el francés aceptó sin parpadear. Así que me abrigué, me cubrí y salí a la intemperie con la idea de encontrar gente en la misma situación que yo y algún techo indulgente. Lo primero no fue posible, pero sí logré acercarme a un local cerrado, que estaba dentro del predio y que me ofrecía cierto resguardo en su zaguán solitario. Miré el reloj y eran apenas las 22.00. “Esto va a ser duro”, me dije. No había que ser un genio para darse cuenta.

La lluvia no paraba ni para tomar un respiro. Empezaron a aparecer huecos en la fila: la gente que acampaba no podía resistir el agua y se quedaba sin otra opción más que retirarse de la batalla. Yo me decía que quizás lo mejor era irme al hostel y regresar a la mañana siguiente, con la esperanza de engañar a los stewards, pero era un riesgo muy alto y además estaba tan lejos de Wimbledon que no sólo no iba a llegar a dormir, sino que además me la iba a pasar viajando en tren, estresado y muerto de cansancio. Así que me acurruqué contra una pared e intenté descansar sentado. Lo logré durante unos minutos, pero mi cuerpo me pedía estirarme, así que eso hice, como pude, en ese espacio tan reducido. Me dormí como por una hora y media y me desperté con frío. Eso me asustó.

Empecé a moverme para recuperar el calor. Al menos no estaba mojado, me había asegurado de que eso no me pasara. De ninguna manera iba a terminar de nuevo en un hospital.

No podía dormir. “No me hace falta”, me dije. “Me la puedo bancar”, me repetía. “Este es mi estilo. Vine a este lugar sin estar preparado y sabía que esto podía pasar. Y sabía que me la iba a tener que bancar. Y sé que me la puedo bancar”, hablaba conmigo mismo, mientras veía como caía esa lluvia infinita. Claro, de repente me gustaba más el estilo de mi vecina de carpa, que se había preparado. Aunque seguía sin gustarme para nada el del suizo hijo de puta que no sólo no pensaba en ayudar (cuando podía hacerlo) sino que además se burlaba del resto. Pero el estilo kamikaze-solidario-idiota que yo había elegido tampoco me parecía lo más inteligente del mundo.

Se hicieron las 2.00. Las 3.00. Era hora de ir a despertar al adolescente francés y reclamar mi turno para dormir. Pero se me ocurrió que no hacía falta, que iba a poder aguantar sin dormir. Se hicieron las 3.30. Las 4.30. Las 5.30. Prueba superada.

Fui a despertar al francés simplemente porque los stewards habían empezado a controlar las carpas y si no me encontraban ocupando mi lugar corría riesgo de perder mi ticket. En comparación, semejante desenlace hubiera convertido a cualquier tragedia griega en una simple fábula para niños.

Cuando empecé a llamar a este pibe para que se despertara de su profundo sueño, la que salió enojadísima de su carpa fue mi vecina. “You’re an asswhole” (sos un imbécil), me disparó con una expresión de agotamiento extremo en el rostro. Esta chica casi siempre tenía razón, así que no era el momento de contradecirla. “¿Dónde estuviste?, ¿qué te pasó?, ¿estás bien?”, me preguntaba, intercalando algún insulto entre cada consulta. Se había preocupado en serio por mi salud. Le expliqué que simplemente había pasado una noche sin dormir, algo que no me parecía tan grave. Además, lo había hecho para salvar a otro. El otro, precisamente, no sólo no me dio ni las gracias sino que me aseguró, completamente seco, descansado y calentito, que no había podido dormir del todo bien porque mi carpa había dejado filtrar un poco de agua. Supongo que no vamos a ser grandes amigos, me dije.

Pasada la noche de la lluvia eterna, llegó el momento de entrar por segunda vez al prestigioso club de tenis. Porque no sólo Federer puede hacer cosas ridículas. De hecho, yo había dejado mi trabajo y planeado estos momentos durante años. Y, si bien no me imaginaba que la experiencia de acampar podía ser tan dura para un inexperimentado, nunca pensé que conseguir esos tickets podría ser así de complicado. Si un pibe de Lanús puede lograrlo, dejando atrás muchísimos problemas y creándose tantísimos otros, entonces cualquier persona en este mundo puede alcanzar el objetivo que se le ocurra.

Sí, todo eso pensé, y seguramente pequé de inocente, pero pueden intentar entenderme: estaba extremadamente feliz. En esta segunda oportunidad, mi cansancio estaba todavía más justificado que durante la primera ocasión, pero mi motivación se había disparado al límite. Me acompañaban mi vecina de acampe y José Luis, un peruano ultrafanático de Federer que también había conocido haciendo aquella maldita fila. Previamente a que comenzara el partido de Roger, un Andy Murray rengueante se dejaba derrotar por Sam Querrey. El encuentro era muy entretenido y en cancha estaba nada menos que el número 1 del mundo y, además, local y campeón defensor. Pero yo tenía la sensación de que a absolutamente nadie le importaba: lo único que queríamos todos los presentes –o casi– era ver a Roger Federer.

Lo pedís, lo tenés. El partido de Murray se acabó en un final precipitado. Festejó el estadounidense. Después, silencio. Otra vez ese silencio extraño que se apoderaba de todo. ¿Sería por Federer? ¿o porque estábamos todos muy cansados? ¿o porque los británicos o el público que asiste a Wimbledon es así? Quizás de esta manera se transmite la excitación cuando supera los límites que uno puede controlar. En el tenis, donde el silencio es condición necesaria para disputar cada punto, ciertos comportamientos escapan a la compresión. Aunque sí se amparan en la tradición. ¿Por qué un jugador puede aplaudir la destreza de su contrincante o cederle una bola que algún árbitro cantó mala? Porque es lo correcto, quizás. ¿Y por qué el público tiene que guardar silencio entre punto y punto?

Algunos dicen que porque los jugadores necesitan escuchar el sonido de la pelota impactando contra el encordado. Otros que porque los profesionales sencillamente están acostumbrados a jugar en esas condiciones. Desde mi punto de vista, ese silencio podría ser hasta intimidante. Esa falta de sonido significa, de alguna manera, que todo el mundo está prestando atención a los movimientos del jugador. Es mucha presión. O mucho respeto.

Y finalmente lo identifico. Ese silencio que reina antes de la llegada de Roger Federer al estadio no es otra cosa que una muestra contundente de respeto. Como honrado por este gesto, el Maestro hace su ingreso a la cancha desde el mismo rincón de siempre. “Puta, parece que va flotando el huevón”, me susurró José Luis, el amigo peruano. Ese día, en el partido de cuartos de final que jugaría frente a Milos Raonic –quien lo había eliminado del torneo el año anterior–, Roger iba a dar una clase de magia en vivo.

Y finalmente lo identifico. Ese silencio que reina antes de la llegada de Roger Federer al estadio no es otra cosa que una muestra contundente de respeto. Como honrado por este gesto, el Maestro hace su ingreso a la cancha desde el mismo rincón de siempre. “Puta, parece que va flotando el huevón”, me susurró José Luis, el amigo peruano. Ese día, en el partido de cuartos de final que jugaría frente a Milos Raonic –quien lo había eliminado del torneo el año anterior–, Roger iba a dar una clase de magia en vivo.

Raonic tiene uno de los servicios más rápidos del circuito. Una y otra vez, el canadiense lograba conectar su primer saque a más de 200 kilómetros por hora. “No puedo ver la pelota”, me decía mi vecina de carpa, quien se había sentado al lado mío. “Parece que Roger sí puede”, le respondí. En efecto, el suizo no dejaba de conseguir devoluciones asombrosas, que bloqueaban el juego de su rival. El suizo estaba en modo perfección, y el público silencioso comenzó a experimentar un nuevo tipo de excitación. Mi vecina daba rienda suelta a un concierto compuesto por una única estrofa: “Oh my God!”. Los golpes de Federer parecían un chiste. Ganaba puntos con sólo dos toques, mientras su contrincante intentaba darse ánimo para no caer demasiado rápido al precipicio.

Hubo un punto en el que Roger conectó tres derechas ganadoras seguidas. La tercera fue la vencida. La potencia y precisión de esos tres disparos consecutivos hicieron enloquecer a los espectadores. El umpire tuvo que pedir que se restableciera el silencio, pero ver a Federer jugando a ese ritmo era un estímulo demasiado grande como para poder obedecer al árbitro. Era una falta de respeto a la lógica. Minutos después, el público empezó a hacer la ola. Y así se mantuvo, hasta que la onda dio tres veces la vuelta al estadio, algo casi normal en otros escenarios, pero un fenómeno completamente atípico en las butacas del estructurado Grand Slam inglés.

Los games pasaban. Federer siempre lideraba en el score. Hasta que llegó el tercer set. En ese parcial, el suizo bajó mínimamente su nivel infernal y Raonic comenzó a creer que todo era posible. Y más aún cuando se hizo la hora de desempatar esa tercera manga en un tie-break. Decidido, el canadiense se puso 3-0 adelante. “Increíble”, pensábamos todos. Más increíble iba a ser lo que haría Roger durante los 8 minutos que duraría esa definición espectacular. A pesar de que parecía imposible, Federer subió aún más su nivel de juego.

En ese momento, resultaba particularmente difícil creer en aquella definición de Hartfield (“el tipo es un ser humano como nosotros”). La ventaja que había conseguido Raonic en un comienzo se diluyó por completo y tras una ráfaga de potencia por parte del suizo, se vio sacando 3-4 abajo. Fue en ese momento que se dio el punto más impactante del encuentro.

El canadiense logró conectar una primer saque fulminante, que Federer rescató a puro reflejo. Sin embargo, la devolución con slice del suizo fue una perfecta invitación para que el servidor subiera a la red, muy cómodo, con una bola también cargada de slice sobre el drive de Roger. Cuando la pelota se encontraba próxima a dar su segundo pique, el Maestro activó el turbo y, como en sus mejores épocas, forzó sus piernas al máximo para cargar de potencia un verdadero latigazo de derecha. El golpe se convirtió en un passing perfecto que dejó parado a Raonic, frente a la red, y desbordado por la impotencia.

Desesperanzado, el norteamericano pidió el ojo de halcón para verificar si la pelota de su rival había sido buena. En la línea. Alaridos desde todas las tribunas. Euforia en el All England Lawn Tennis and Croquet Club, Londres, Lanús, Basilea y en la casa de tu abuela, también.

El partido se terminó con una devolución fallida de Raonic, que en conferencia de prensa dejó bien en claro su shock ante tanta magia. Roger estaba una vez más en semifinales.

Y todos contentos.

Para los partidos de semifinales y final no es posible acampar. No se habilitan entradas a través de ese método. La única manera de asistir a esos encuentros se ciñe a los sorteos de entradas ya explicados. Y si sos amigo de la reina, también puede ser que te dejen entrar. Pero como ninguno de los dos casos se ajustaba a mi realidad, vi los encuentros como siempre lo había hecho antes, durante más de 13 años de fanatismo: por la tele. Sin embargo, en estas oportunidades sentí algo distinto. Yo había estado en ese estadio y había visto a aquel hombre jugar delante de mis ojos. Dos veces. Sentí que estaba viendo a un amigo. Y mi felicidad fue proporcional a todas estas sensaciones cuando lo vi coronarse –en un insípido partido contra Marin Člić– por octava vez en Wimbledon.

Roger Federer venía de ganar su Grand Slam número 19 y se deshacía en un llanto de emoción ante las cámaras al ver a sus cuatro hijos, a su esposa y a sus padres en la tribuna.

Tal vez tenía razón Hartfield, me dije. Después de todo, quizá sí sea un ser humano.