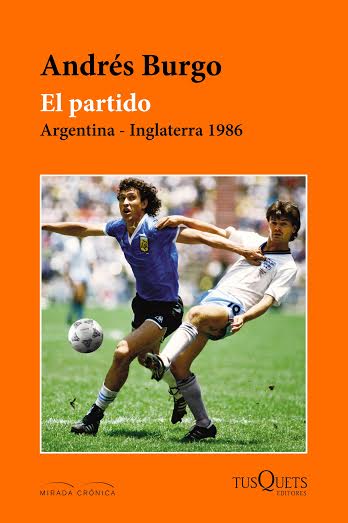

Hagámosla corta: el libro se llama “El partido, Argentina-Inglaterra 1986”. El autor es Andrés Burgo, amigo de la casa y recomendadísimo autor deportivo. La editorial es Tusquets y pertenece a una colección llamada “Mirada crónica”, a cargo de Leila Guerriero. Ya está en venta (y en 15 días saldrá el e book). Acá les dejamos un pequeño texto que, más que un adelanto, es un lujo de una publicación que ningún futbolero deberá perderse.

Salir desde el sótano del estadio, pisar el césped y ser celebrado por las tribunas festivas debe ser uno de los grandes momentos en la carrera de un deportista. Debe ser, también, una belleza exigente: una pulseada entre las endorfinas y el sistema nervioso. Maradona en la primera fila junto a Shilton, Pumpido al lado de Sansom, Cuciuffo en pareja con Stevens, Ruggeri con Hoddle, Brown junto a Steven, Batista y Fenwick, Enrique en dúo con Hodge, Giusti con Reid, Valdano al costado de Beardsley, Olarticoechea pie a pie con Lineker y Burruchaga con Butcher. Los jugadores de Argentina e Inglaterra avanzan por la oscuridad del túnel y, tras la luminosidad repentina, quedan a cielo abierto rodeados por 120 mil personas que rugen.

—Ver el Azteca desde adentro del campo de juego es impresionante —dice Batista—. Nosotros entrábamos y lo primero que veías era el cielo. Después te aparecían las tribunas, pero lo primero era el cielo, y entonces lo primero que pedías, lo pedías mirando para arriba. Parecía hecho a propósito, ¿no?

—Ver el Azteca desde adentro del campo de juego es impresionante —dice Batista—. Nosotros entrábamos y lo primero que veías era el cielo. Después te aparecían las tribunas, pero lo primero era el cielo, y entonces lo primero que pedías, lo pedías mirando para arriba. Parecía hecho a propósito, ¿no?

«La atmósfera era increíble. Nunca antes ni después tuve una experiencia como esa», escribe el delantero Peter Beardsley en My Life Story (Harper Collins Willow 1996).

«Cuando salimos del túnel, nos encontramos con una ráfaga de ruido y el sol cegador —recuerda Hodge—. También me golpeó la inmensidad del estadio. Quería ver a Maradona desde que formamos en el túnel, pero él estaba adelante. Recién lo vi en el campo de juego. Vi su mata de pelo negro y la gente, si no sintió temor por su presencia, tomó conciencia de que ahí estaba.»

A las 11:55 del domingo 22 de junio de 1986, el sol comienza a girar alrededor del Azteca. Los equipos y los árbitros entran por detrás de uno de los arcos y caminan hacia la mitad de la cancha. Si una cámara siguiera a Bilardo, lo captaría en su último capítulo de cábalas previo al partido: dándole una palmada final a Burruchaga, el enésimo grito «con todo, eh», hablando diez segundos con dos fotógrafos de El Gráfico, Eduardo Forte y Ricardo Alfieri (h), y corriendo al banco de suplentes para sentarse antes que el resto. No debe hacerlo en cualquier lado sino en un extremo, y recién después pueden ubicarse los suplentes y los otros integrantes del cuerpo técnico, cada uno respetando su lugar acordado.

Los veintidós titulares llegan a mitad de cancha y se detienen frente a la tribuna de las autoridades de FIFA y las cámaras de televisión. Yo tenía 11 años. Si no, me hubiera tomado un whisky. Es el tiempo de los himnos y entonces sucede algo que, en el momento, pasa desapercibido pero que después vería decenas de veces en «Héroes»: Pumpido, que está junto a Maradona, mira de costado a los ingleses, por el rabillo del ojo, como quien planea el robo a un banco y estudia los movimientos de los policías.

—En los himnos, cuando estábamos un equipo al lado del otro —dice Pumpido—, yo aprovechaba para mirar a los rivales. Quería saber cuánto medían, cómo eran sus caras, todo. Me servía también para saber cómo estaban ellos. A veces veía caras de temor en el rival. Estábamos pasados de revoluciones para jugar ese partido.

—En los himnos —dice Ruggeri—, yo miraba al que Bilardo me había dicho que tenía que marcar. En esa época no era normal conocerlos: yo jugaba en River y por televisión no pasaban los partidos de Europa. Por ejemplo Bilardo me decía «marcá al 15», y yo me daba vuelta y buscaba al 15. «Uh, es una torre, o bueno, es más bajo», me decía. Ese día tenía que marcar a Lineker.

«No hubo otro partido en que los hinchas cantaron los himnos con tanto gusto», recordó Valdano en el diario inglés Financial Times, en el año 2000.

«No soy el patriota más grande, pero los himnos te revuelven — escribe Reid en su libro— . Suena cursi, pero te sentís diez pies más alto. El orgullo es enorme.»

—Ese día, y por todo tipo de razones — escribe Hodge por correo electrónico—, el himno fue un hormigueo en la columna vertebral.

—El himno te hace fuerte —dice Enrique—, pero pasa algo: los jugadores de fútbol no podemos exteriorizarlo, y por eso yo lo cantaba para adentro. Mirá a los jugadores de rugby, a Los Pumas: yo los admiro, pero ellos se ponen a llorar durante el himno y los califican de patriotas. En cambio, si los futbolistas lloramos, nos dicen que estábamos cagados, que somos putos. Y si nos llega a ir mal, agarrate: todos van a decir «¿Y qué querés, si lloró?»

—Antes del primer partido del Mundial, contra Corea, me pasó algo raro —dice Garré—: en el himno se me infló el pecho y pensé en las Malvinas. Es como que yo me decía «soy un soldado; esos chicos fueron a las islas a pelear por nuestras tierras y nosotros estamos acá peleando a nivel deportivo por Argentina». No tenía nada que ver, pero me pasó eso.

—Antes del primer partido del Mundial, contra Corea, me pasó algo raro —dice Garré—: en el himno se me infló el pecho y pensé en las Malvinas. Es como que yo me decía «soy un soldado; esos chicos fueron a las islas a pelear por nuestras tierras y nosotros estamos acá peleando a nivel deportivo por Argentina». No tenía nada que ver, pero me pasó eso.

«El himno también hay que practicarlo. Nosotros lo practicábamos cinco veces antes de cada partido. En ese momento, al jugador se le pasa todo por la cabeza», dijo Bilardo, ya como periodista, antes de un partido de la selección argentina, según reconstruye la web de la BBC en una nota llamada «Las 10 mejores frases de técnicos de fútbol».

Varios futbolistas de la década de 1980 —no solo los que jugaron el Mundial 86— sostienen que el único recuerdo que guardan de los himnos es el click de los fotógrafos gatillando sus cámaras analógicas. El recuerdo de Brown es más beligerante, como si ellos hubieran sido dioses de la justicia retributiva, Némesis en pantalones cortos. «Apenas terminaron los himnos, volvimos a gritar lo mismo que cuando vimos a los ingleses en el túnel. “A estos hijos de puta hay que ganarles”, y creo que en la medida en que ellos se achicaban psicológicamente, nosotros crecimos», dijo Brown, en Crónica, el 24 de junio de 1986.

—Sí, gritamos eso —asiente Brown, tres décadas después—. Mientras cantaba el himno contra Inglaterra pensé en todo lo que había sufrido muchísima gente de acá, que le habían matado un familiar. Porque es la verdad. Muchos de los que estábamos ahí lo vivimos de esa manera.

—La imagen que tengo de aquel partido es Maradona después del himno —recuerda Cayetano Ruggieri, enviado de Crónica, hoy con 75 años, y para quien el fútbol es literalmente su casa: el periodista vive en el edificio de la AFA—. Terminó la música y Diego arengó a sus compañeros como diciendo «hoy no podemos perder con estos hijos de puta». Maradona estaba lucido, excelso: el cuerpo ejecutaba lo que le decía la mente.

«Los suplentes fuimos al banco —dice John Barnes, delantero inglés, en John Barnes. La autobiografía (Headline Book Publishing, 1999)—. Lo normal es gritarle exhortaciones a los muchachos que van a jugar como titulares, pero cuando me senté ya no pude seguir a mis compañeros. Quedé hechizado por Maradona. No podía sacarle los ojos de encima.»

Ahora faltan segundos para el comienzo del partido. Los equipos se forman ante los fotógrafos y, apenas después, los jugadores se desperdigan para ocupar su lugar en la cancha. El árbitro, el tunecino Alí Bennaceur, convoca a los capitanes: Maradona por el lado argentino y el arquero Shilton por el inglés, verdugo y víctima frente a frente. Se dan las manos, sonríen de ocasión, y el británico gana el sorteo que determina quién pone en juego el partido. Le sigue una foto que tiene destino de póster y mucho de casualidad. Shilton no debió haber estado ahí: lleva la cinta de capitán del equipo del Imperio debido a una doble ausencia, las del habitual capitán, el mediocampista Bryan Robson, el mejor jugador inglés de la década de 1980, que está lesionado y ha quedado excluido de los dieciséis convocados, y la del subcapitán, otro volante, Ray Wilkins, que tampoco ha llegado en plenitud física al partido, aunque ocupa un lugar en el banco de suplentes.

Hay intercambio de banderines: Maradona recibe el inglés de manos de Shilton y se lo entrega a Marcelo Trobbiani, suplente, que lo besa y lo lleva corriendo al banco argentino. En otro lugar de la cancha, mientras nadie lo ve, Giusti raspa con sus botines la raya del círculo central para hacer un pozo y esconder un caramelo que nunca comerá. Lo que había sido una previsión del cuerpo técnico para los primeros partidos, una forma de combatir la sequedad de garganta que generaban el smog y la altura de la capital mexicana, el mediocampista la transformó en la milésima liturgia: Argentina no arranca a jugar hasta que Giusti no oculta un caramelo en el césped.

Finalmente, a las doce en punto del mediodía en el Distrito Federal, a las dos de la tarde en Malvinas, a las tres en Buenos Aires y las siete en Londres, el 22 de junio de 1986 comienza un partido que, a medida que se aleja en el tiempo, se transforma, cada vez más, en una venganza patriótica, en un triunfo del Ejército de los Andes, en un apéndice poético de Las Malvinas.