Di Stéfano padre intentó que su hijo no se comprometiera con River o con el fútbol, pero este no cedió. Al final, cuando accedió a que entrara en el club, demostró la confianza que había depositado en su hijo de diecisiete años. Una vez que firmó por River, el inicio de su carrera, tuvo que estar disponible los fines de semana para jugar partidos y para entrenar al menos dos días a la semana. A veces conseguía hacerlo yendo desde Los Cardales, pero para ir a los entrenamientos era mucho más práctico pernoctar en la gran casa de la avenida Carabobo y tomar el tranvía. El joven empezó a ser independiente, a pasar mucho tiempo solo, a cocinar y a organizar su tiempo.

Adquirió algunos peculiares hábitos de soltero, como comprar una porción de pizza de regreso a casa por la noche para comérsela al día siguiente en el desayuno. Pero su determinación y su dedicación lo apartaron de otras distracciones que podrían haber evitado que triunfara en ese deporte. Obviamente, no era un monje: su vida social incluía citas formales con chicas de su edad y noches de tango y baile. Aunque, según él mismo confesó, en la pista no era Moreno precisamente.

Adquirió algunos peculiares hábitos de soltero, como comprar una porción de pizza de regreso a casa por la noche para comérsela al día siguiente en el desayuno. Pero su determinación y su dedicación lo apartaron de otras distracciones que podrían haber evitado que triunfara en ese deporte. Obviamente, no era un monje: su vida social incluía citas formales con chicas de su edad y noches de tango y baile. Aunque, según él mismo confesó, en la pista no era Moreno precisamente.

Se le asignó un lugar en la Cuarta de River, en el que jugaban jóvenes de diecisiete y dieciocho años, pero pronto empezó a codearse con los veteranos de La Máquina. Moreno le dio un consejo un día en que los aspirantes y los veteranos del primer equipo coincidieron en un entrenamiento. El futbolista más glamoroso del país se acercó al adolescente Di Stéfano cuando se estaba subiendo las medias y le dijo que tuviera cuidado con las lesiones. Se había dado cuenta de que el aprendiz de jugador no se vendaba los tobillos para protegerlos. Moreno le enseñó cómo hacerlo, colocando la venda muy tensa en la articulación. «Tené cuidado porque el campo está muy mal y si te doblás un tobillo tenés para dos meses», le advirtió.

Si Moreno, el paradigma del machismo deportivo, le daba consejos sobre los peligros ocultos del duro entorno en el que iba a entrar y cómo evitarlos, merecía la pena prestarle atención. Le dijo: «Antes de que tengan oportunidad de matar, mátalos». Di Stéfano recordó aquella recomendación, se apropió de ella y fue su dogma toda la vida.

A Peucelle, que principalmente se ocupaba de supervisar las inferiores y la reserva, le gustaba que el primer equipo diera ejemplo e incentivara a los atónitos novatos, que La Máquina fuera su mentora. En esas fechas, Renato Cesarini, un antiguo delantero de River que había jugado en la Juventus de Italia en los años treinta, era el primer entrenador del equipo titular, pero seguía los consejos de Peucelle sobre quién debía ir ascendiendo. Peucelle creía que los principios tácticos y estilísticos debían ser consistentes en todos los niveles del club, para facilitar la promoción de los jóvenes jugadores. Quería que aspiraran a jugar con Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna, y Loustau, pero también tenía sus propias ideas sobre cómo acompasar el desarrollo de los deportistas que estaban a su cargo. «El momento ideal para ascender a un futbolista joven es cuando el equipo está jugando bien –escribió más adelante–. Si el equipo está en baja forma, un chico que acabe de pasar la prueba no lo salvará, sino que acabará hundiéndose con él. No debería incorporarse a más de un jugador joven a la vez en la Primera –continuó diciendo–. Y hay que tener mucho cuidado con hacer demasiados cambios entre los distintos niveles. Si un jugador joven asciende del equipo reserva al titular y luego desciende de nuevo, hay que explicarle cuidadosamente el porqué. Es necesario que mantenga la moral alta.» El joven Di Stéfano admiraba a Peucelle como motivador y maestro, pero el adolescente estaba impaciente por ascender de categoría.

A Peucelle, que principalmente se ocupaba de supervisar las inferiores y la reserva, le gustaba que el primer equipo diera ejemplo e incentivara a los atónitos novatos, que La Máquina fuera su mentora. En esas fechas, Renato Cesarini, un antiguo delantero de River que había jugado en la Juventus de Italia en los años treinta, era el primer entrenador del equipo titular, pero seguía los consejos de Peucelle sobre quién debía ir ascendiendo. Peucelle creía que los principios tácticos y estilísticos debían ser consistentes en todos los niveles del club, para facilitar la promoción de los jóvenes jugadores. Quería que aspiraran a jugar con Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna, y Loustau, pero también tenía sus propias ideas sobre cómo acompasar el desarrollo de los deportistas que estaban a su cargo. «El momento ideal para ascender a un futbolista joven es cuando el equipo está jugando bien –escribió más adelante–. Si el equipo está en baja forma, un chico que acabe de pasar la prueba no lo salvará, sino que acabará hundiéndose con él. No debería incorporarse a más de un jugador joven a la vez en la Primera –continuó diciendo–. Y hay que tener mucho cuidado con hacer demasiados cambios entre los distintos niveles. Si un jugador joven asciende del equipo reserva al titular y luego desciende de nuevo, hay que explicarle cuidadosamente el porqué. Es necesario que mantenga la moral alta.» El joven Di Stéfano admiraba a Peucelle como motivador y maestro, pero el adolescente estaba impaciente por ascender de categoría.

En 1944, la Cuarta de River competía por el título, tal vez motivada por la buena actuación de La Máquina en la Primera División. Los días de partido se celebraban varios encuentros; las inferiores de cada club jugaban por la mañana u horas antes de los partidos principales. En el caso de Di Stéfano, contra el once juvenil de los rivales que tuviera ese día River. Aquello permitía que los chicos de diecisiete años jugaran ante un público medianamente nutrido gracias a los espectadores que habían acudido temprano al estadio.

Di Stéfano causó buena impresión. Todo el mundo se quedó con su imagen gracias a su cabello rubio. Carrizo, el arquero que había conseguido un lugar en la Tercera cuando Di Stéfano entró en el club, recuerda: «Era muy guapo, con una velocidad sorprendente. Tenía fuerza». Al poco tiempo empezaron a estar frente a frente en los entrenamientos. Entonces Carrizo se fijó en otras de las cualidades del juego de Di Stéfano: «Definía con calidad. El más grande centroforward que conocí, pero triunfó en todas partes».

A Peucelle le impresionó no solo la versatilidad, el ritmo y los tiros de Di Stéfano, sino también su predisposición a interpretar su posición en el terreno de juego con una flexibilidad semejante a la que él mismo había mostrado cuando jugaba en River y que Pedernera había exhibido en La Máquina. Di Stéfano había empezado jugando como wing derecho en la Cuarta, pero en ocasiones lo hacía como centrodelantero. En ese puesto se le pedía que bajara y peleara por la pelota en el medio del campo. Enseguida se cansó de que lo colocaran en la banda y tener que esperar a que le llegara algún pase. Le frustraba no poder intervenir más activamente.

Peucelle se dio cuenta de que el juego de Di Stéfano no se limitaba a correr por la punta derecha y a tener olfato para el gol. Intentó que sus jóvenes jugadores en ataque no evaluaran su rendimiento simplemente en términos de cuántos goles habían conseguido o cuántos enfrentamientos individuales habían superado en los noventa minutos de un partido. Tras un 9-0 contra un equipo modesto, Peucelle se aseguró de felicitar al centrodelantero, que, sorprendentemente, no había contribuido con ningún gol en aquel resultado tan contundente. Ese centrodelantero había sido el novato Di Stéfano, que había abandonado el terreno de juego alicaído. En lo que tendría que haber sido una oportunidad para impresionar, para conseguir que lo incluyeran en las estadísticas, no había logrado aparecer en ninguna.

Peucelle, que no había anotado los goles, sino los movimientos de los jugadores de River, pensaba de otra forma: «Muy bien, Alfredo, jugaste un partido magnífico –le dijo el entrenador–. No convertiste, pero fuiste el conductor del equipo». Di Stéfano pensó que era la felicitación menos reconfortante que había oído nunca. Más tarde comprendió que había sido sincera.

La Cuarta de River solía ganar cómodamente, pero también tenía rivales que podían hacerle daño. En su temporada de debut, el equipo de Alfredo quedó segundo: aprendió una dura lección. Hubo cierta controversia en el desenlace del campeonato y se produjo una situación que le abrió los ojos sobre el tipo de trampas que formaban parte del deporte en Argentina. En un partido potencialmente decisivo en San Lorenzo, contra el cuarto equipo de Platense, su rival en el campeonato, los jugadores de ambos bandos llegaron al estadio uno a uno, pensando que la ropa y los documentos que probaban que estaban inscritos en el campeonato estarían allí. Normalmente un delegado del equipo visitante dejaba por la mañana en el estadio todo lo que los jugadores pudieran necesitar, pero los jóvenes jugadores de River no encontraron los pases que los acreditaban y que estaban obligados a presentar antes de cada partido para así evitar que los equipos sacaran a un jugador estrella al terreno de juego. En el estadio había varios miles de espectadores a los que se envió a casa con la explicación de que el partido no podía jugarse.

La Cuarta de River solía ganar cómodamente, pero también tenía rivales que podían hacerle daño. En su temporada de debut, el equipo de Alfredo quedó segundo: aprendió una dura lección. Hubo cierta controversia en el desenlace del campeonato y se produjo una situación que le abrió los ojos sobre el tipo de trampas que formaban parte del deporte en Argentina. En un partido potencialmente decisivo en San Lorenzo, contra el cuarto equipo de Platense, su rival en el campeonato, los jugadores de ambos bandos llegaron al estadio uno a uno, pensando que la ropa y los documentos que probaban que estaban inscritos en el campeonato estarían allí. Normalmente un delegado del equipo visitante dejaba por la mañana en el estadio todo lo que los jugadores pudieran necesitar, pero los jóvenes jugadores de River no encontraron los pases que los acreditaban y que estaban obligados a presentar antes de cada partido para así evitar que los equipos sacaran a un jugador estrella al terreno de juego. En el estadio había varios miles de espectadores a los que se envió a casa con la explicación de que el partido no podía jugarse.

Los dirigentes de River sospecharon que Platense había jugado sucio y que, incapaz de poner a sus mejores jugadores debido a las lesiones, había hecho desaparecer la documentación del rival. Cuando más tarde la encontraron en un buzón de correos, la teoría del sabotaje cobró mayor credibilidad. Cuando el partido se jugó, Platense pudo alinear un equipo mejor con jugadores de diecisiete y dieciocho años, incluido el futuro puntero de la Selección de Italia, Eduardo Ricagni. El River de Di Stéfano perdió 2-1.

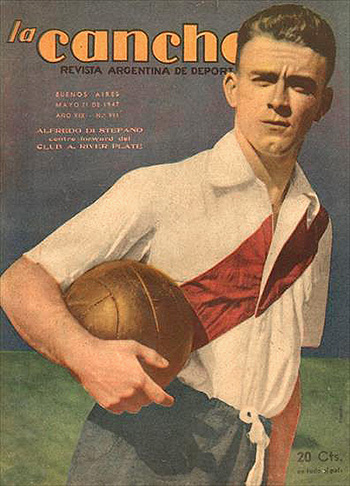

La Máquina también quedó segunda en 1944. River había conseguido dos puntos menos que Boca y empezó a rumorearse que quizás había llegado el momento de engrasar a La Máquina e inyectarle sangre joven. Pero, ¿de dónde iban a sacarla? Pues del club. A pesar de su edad, Di Stéfano estaba entre los primeros de la fila. En las prácticas, los entrenadores le habían dado cada vez más oportunidades para que demostrara su talento junto a los grandes que había visto como hincha, había leído sobre ellos en Crítica o en El Gráfico, y había oído relatar sus triunfos en la radio del bar Di Yorio. El 7 de agosto de 1944, Alfredo di Stéfano tuvo su primera oportunidad de formar con alguno de ellos y jugar con el equipo titular de River, tal como había hecho su padre por última vez veintinueve años antes.

La ocasión la brindó un partido benéfico contra San Lorenzo en la cancha neutral de Chacarita. Con él se pretendía recaudar fondos para los afectados en un accidente industrial. Para el presidente de River, Antonio Liberti, el comportamiento del joven de dieciocho años justo antes de empezar indicaba que estaba inquieto. «Tranquilo, pibe –le dijo Liberti–. No te pongás nervioso. Demostrá cómo jugás. Recordá que hoy estás a la misma altura que tus compañeros de equipo.»

Di Stéfano se sintió así durante treinta y cinco minutos. Jugó en la punta derecha, desde el que eligió a Labruna (que se convertiría en el mayor goleador de River) como objetivo de sus mejores pases. Detrás de Labruna estaba la centrifugadora de La Máquina, el creativo y perceptivo Pedernera. La defensa y el medio del campo los formaban mayoritariamente veteranos del primer equipo, pero también otro ascendido de las inferiores. El nervioso Alfredo se tranquilizó al oír los gritos de uno de los mejores amigos que tendría en sus primeros años en River, Néstor «Pipo» Rossi, encargado de guardarles las espaldas en el mediocampo.

Según Di Stéfano hubo unos veinte mil espectadores, entre ellos su familia y sus amigos de Flores, que pudieron disfrutar de unas cuantas jugadas prometedoras. Después, diez minutos antes de que acabara la primera parte, observaron angustiados que se llevaba la mano a un tobillo haciendo gestos de dolor. Frustrado, tuvo que abandonar el terreno de juego rengueando y sin poder terminar su debut con la Primera en un partido que terminó con un empate 2-2. A pesar de todo, sus amigos elogiaron su actuación e hicieron una colecta para comprar una medalla de plata para conmemorar aquel día. Di Stéfano la conservaba entre sus más preciados tesoros, como un recuerdo sentimental y querido que llevó con él hasta sus últimos años de vida.

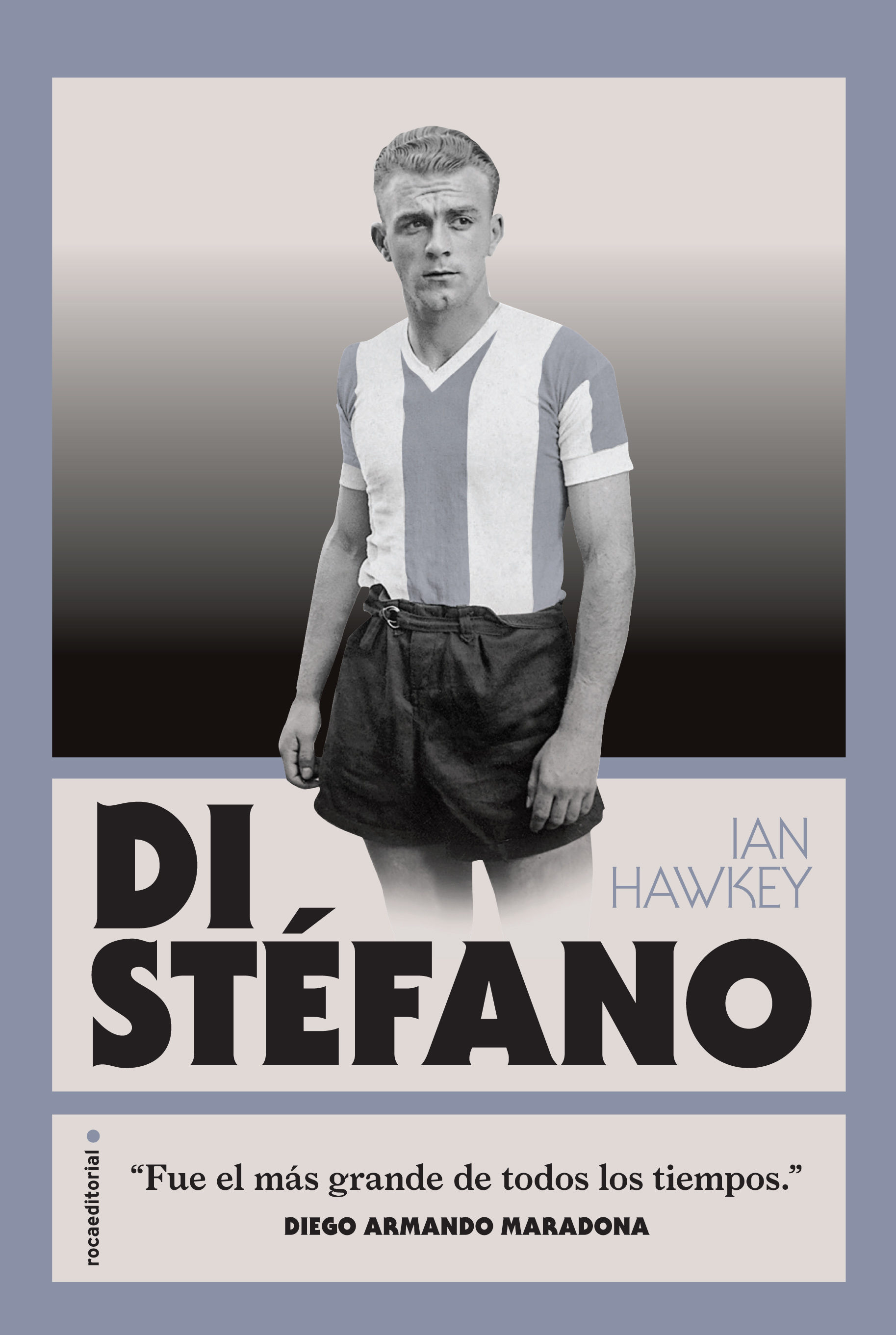

(Fragmento del capítulo 3 del libro Di Stéfano)