Cada vez que aparece un caso de doping en el deporte mundial, una fila de periodistas y fanáticos se turna para escandalizarse y para condenar la trampa. “Oh, pecado, nuestro ídolo nos ha engañado”, aducen. Pueden ser tipos que han sido brillantes en lo suyo: Ben Johnson, Lance Armstrong o, más recientemente, Maria Sharapova. Después del escrache, quedan marcados dentro de su deporte y un poco en la memoria popular. Pasan a ser tramposos, indeseables.

Ahora la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué nos importa? ¿Qué nos cambia? ¿Qué nos lleva a decepcionarnos? ¿Es porque manchan con farmacología un mundo impoluto y pleno de salud como el deporte de alto rendimiento? ¿Es porque los pensábamos superhombres y en realidad eran hombres comunes con ayudín? ¿Es porque sacaron ventaja a partir de la droga? Las estrellas de rock que se drogan no reciben sanciones, ni la espalda de su público. ¿Por qué en el deporte es distinto?

Ahora la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué nos importa? ¿Qué nos cambia? ¿Qué nos lleva a decepcionarnos? ¿Es porque manchan con farmacología un mundo impoluto y pleno de salud como el deporte de alto rendimiento? ¿Es porque los pensábamos superhombres y en realidad eran hombres comunes con ayudín? ¿Es porque sacaron ventaja a partir de la droga? Las estrellas de rock que se drogan no reciben sanciones, ni la espalda de su público. ¿Por qué en el deporte es distinto?

La realidad es que el mundo de las sustancias prohibidas está atravesado por la hipocresía y el caretaje. Hace rato que el deporte –en el alto rendimiento- no tiene nada que ver con la salud, y la norma es la utilización de alguna droga para ayudar a un mejor desempeño. El tema es que la droga esté contemplada como válida por el reglamento (o saber esconder con otras sustancias y mucho trabajo de los cuerpos médicos, el consumo ilegal). Sharapova será castigada por consumir un producto que, hasta enero, estaba permitido. Pregunta: ¿antes de enero no mejoraba el rendimiento y ahora sí?

Hipocresía. Caretaje.

En ese marco, ¿para qué sirven exactamente los controles? El reglamento antidopaje es ridículo porque es injusto y porque es incompleto. No nos engañemos: todos toman algo. Algo. Un complejo vitamínico, algún complemento, un anabólico, una droga permitida. Y si todos toman algo, ¿dónde trazar la línea de lo que vale y lo que no? ¿De lo que ayuda y lo que no? ¿De lo que daña la salud y lo que no?

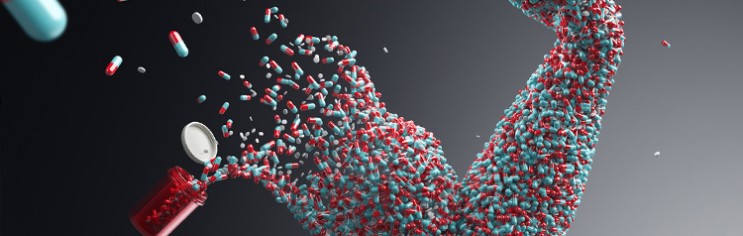

Los superprofesionales van al filo del reglamento. Se nota mucho porque los cuerpos de los deportistas no son normales. Si no me creen, agarren a un futbolista y un rugbier de los 70 y compárenlo con uno actual. Los atletas tienen más músculos que antes, le pegan más fuerte a la pelota, corren más rápido. Se hacen mierda. Tienen paros cardíacos a los 50 y no se les para la pija a los 40, pero en los 200 metros vuelan. Es Rollerball.

Y está bien. Es lo que tiene que pasar. Es lo que da forma al negocio. Es lo que la gente quiere ver. Es lo que yo quiero ver: que corran los 100 metros en 8 segundos, que salten siete metros en alto con una garrocha. Que la pelota en el tenis vuele de un lado para el otro a velocidades imposibles y que los jugadores alcancen a la carrera tiros que no parecen humanos.

La sensación es que el reglamento de prohibición que tiene el antidoping es una gran cortina de humo para mantener las formas. “No, miren qué bien, cómo cuidamos a los atletas y no permitimos que nadie saque una ventaja más allá de sus condiciones naturales”. Déjenme ser claro en este punto: LAS PELOTAS.

Hay que legalizar el doping para blanquear una situación: los consumidores de deporte quieren mejores rendimientos a cualquier precio. Les chupa un huevo la salud del deportista. Lo que quieren son récords. Con trampa o sin trampa es lo mismo, siempre y cuando no les blanqueen la trampa. Ben Johnson era un ídolo hasta que se enteraron de su dopaje.

Y si no me creen, hagamos dos ligas: una en la que el doping sea legal, una en la que no. Unos Juegos Olímpicos en los que vale la droga. Más alto, más rápido, más fuerte. Unos en los que no valga. Más bajo, más lento, más débil. Con la mano en el corazón, ¿cuáles verían ustedes?