Heinrich Peter Theelen se calza el botín zurdo: es de cuero marrón, de tapones cortitos, limados. Lo ajusta sobre la gruesa media gris. Ya se había engominado el pelo, calzado la camiseta a bastones rojos y blancos, el pantalón, quizá demasiado grande, de color negro. Va a debutar con su nuevo club: Unión de Santa Fe. Es el 28 de abril de 1940, y la institución va a jugar su primer partido por los porotos, en un torneo como afiliado a la Asociación del Fútbol Argentino.

Heinrich Peter Theelen se calza el botín zurdo: es de cuero marrón, de tapones cortitos, limados. Lo ajusta sobre la gruesa media gris. Ya se había engominado el pelo, calzado la camiseta a bastones rojos y blancos, el pantalón, quizá demasiado grande, de color negro. Va a debutar con su nuevo club: Unión de Santa Fe. Es el 28 de abril de 1940, y la institución va a jugar su primer partido por los porotos, en un torneo como afiliado a la Asociación del Fútbol Argentino.

Heinrich se hace llamar Enrique. Uno de sus compañeros de equipo, el que habla algunas palabras en alemán, un tal Ulrich, le ha dicho que eso es lo mejor. Desde entonces cuando le da la mano a alguien para presentarse, dice inmediatamente “anrique, anrique”.

Llegó a Santa Fe el 29 de marzo, en un tren cansado que resoplaba vapor, a una estación viva de gente. Algunos vestían muy a la europea, otros de paisano cargaban jaulas con gallinas y atados de trapos con ropa. Había un chico que voceaba el diario El Orden, y un pregonero en su puesto de pastelitos. Era un día luminoso, y Heinrich sólo sabía que ese lugar transparente y alucinado era la ciudad de Santa Fe. Se le antojaba bastante menos trajinada que Buenos Aires.

Dos días después ya lo habían llevado a probarse al club. Enseguida le dieron una camiseta con el número 9, un apretón de manos y una sonrisa. Le dijeron: “Dale alemán, andá a probarte”. Él, por supuesto, no entendió nada. Sólo agarró la ropa, se dejó conducir al vestuario mirando la cancha, que parecía el recorte rectangular de una pradera bávara, con la hilera de pinos en el lateral de enfrente. Se vistió y salió a la cancha. Sus compañeros lo miraban con recelo.

El rival era un equipo con camisa blanca cruzada por una banda roja. Con los años entendería que fue partícipe de una historia grande. Esa tarde enfrentó en un amistoso a la máquina de River, con el Charro Moreno, Peucelle y Pedernera.

El rival era un equipo con camisa blanca cruzada por una banda roja. Con los años entendería que fue partícipe de una historia grande. Esa tarde enfrentó en un amistoso a la máquina de River, con el Charro Moreno, Peucelle y Pedernera.

Un par de semanas después ya era uno más del plantel. Ulrich le traducía como podía algunas de las bromas. También le ayudó a entender la pregunta de uno de los dirigentes del plantel. Un tipo gordo, de traje y chaleco. Le dijo: “Así que estuviste en la Batalla del Río de la Plata, contra los ingleses. Dale, contá. ¿Cómo fue?”

Entonces, fue rápido para excusarse, amparándose en dos palabras que repitió obsesivamente: “No entiende”, decía tocándose el pecho con el índice. “No entiende”. Pero esa noche se desbarrancó por el aceite caliente de la pesadilla, por la lubricidad del petróleo, la última batalla librada por el Graf Spee, el incendio en la cocina, la sangre de los muertos mientras el agua entraba a borbotones y el humo lo dejaba casi ciego entre el miedo y el desamparo.

Ahí vio a la muerte. Una silueta oscura, altísima. Hubiera sido la figura de una mujer de no haber caminado tan lánguida, placentera entre el fuego y las explosiones.

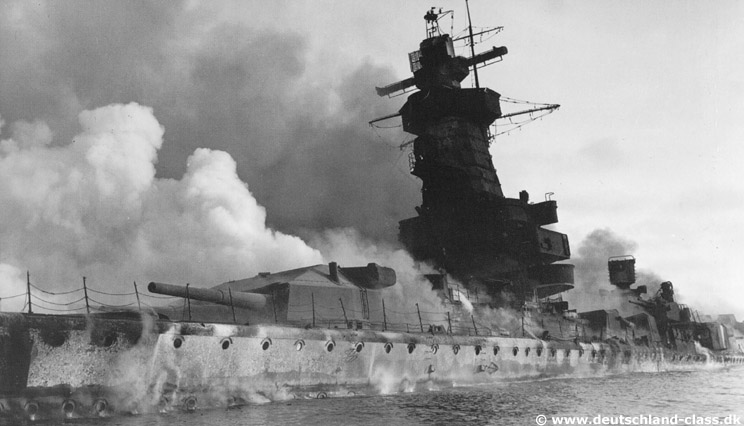

Era recurrente esa pesadilla. Revivía el olor de la carne quemada y el viento ardiente de combustibles. El Admiral Graf Spee, donde él se había desempeñado como cabo de señales. El “acorazado de bolsillo” como lo había bautizado la prensa inglesa. Le temían por su condición de corsario fantasma, por su capacidad de atacar y desaparecer en un instante, en mitad de la noche o del mediodía. Podía estar a la vista desde la costa de Ciudad del Cabo y desmaterializarse, para aparecer una semana más tarde ante el puerto de Pernambuco.

Era recurrente esa pesadilla. Revivía el olor de la carne quemada y el viento ardiente de combustibles. El Admiral Graf Spee, donde él se había desempeñado como cabo de señales. El “acorazado de bolsillo” como lo había bautizado la prensa inglesa. Le temían por su condición de corsario fantasma, por su capacidad de atacar y desaparecer en un instante, en mitad de la noche o del mediodía. Podía estar a la vista desde la costa de Ciudad del Cabo y desmaterializarse, para aparecer una semana más tarde ante el puerto de Pernambuco.

Nueve buques supo mandar a pique, y capturar sus tripulaciones sin siquiera provocar una sola muerte. Destruyó 50 mil toneladas británicas en distintos océanos. Una leyenda el Graf Spee, hundido a dinamita por propia voluntad de su capitán, Hans Langsdorff, el 17 de diciembre de 1939, luego de la Batalla del Río de la Plata, que engendrara en Theelen la pesadilla recurrente, esa que él quiere olvidar jugando al fútbol.

El equipo de Unión sale a la cancha. Las tribunas de madera están repletas. Hombres de saco y camisa, de sombrero y hasta mujeres con extraños gorros de tela al sol infernal de esa tarde húmeda, aplauden. Es el primer partido oficial contra Estudiantes de Caseros.

23 minutos después, Heinrich o Enrique, qué importa, se matricula en la leyenda. Él, que había jugado en las inferiores del Borussia Mönchengladbach y sólo olvidaba sus pesadillas cuando corría pegado a una pelota de cuero, la recibe con una elegancia de corsario de los pies de Ulla, amaga y deja atrás al centro has albinegro, se va por la raya, levanta la cabeza y lo ve penetrar entre dos rivales a Ulrich, que le hace una seña con la mano. Tira el centro con comba que evita al primer defensor y se cierra para llegarle justita a la diestra de su amigo, que la empalma y preña de gol la red oscura.

23 minutos después, Heinrich o Enrique, qué importa, se matricula en la leyenda. Él, que había jugado en las inferiores del Borussia Mönchengladbach y sólo olvidaba sus pesadillas cuando corría pegado a una pelota de cuero, la recibe con una elegancia de corsario de los pies de Ulla, amaga y deja atrás al centro has albinegro, se va por la raya, levanta la cabeza y lo ve penetrar entre dos rivales a Ulrich, que le hace una seña con la mano. Tira el centro con comba que evita al primer defensor y se cierra para llegarle justita a la diestra de su amigo, que la empalma y preña de gol la red oscura.

Ulrich junta la pelota de adentro del arco y corre hacia él, y lo señala para que todos los compañeros lo vayan a abrazar. Heinrich Peter Theelen, aprieta los puños mirando al cielo, los compañeros le saltan encima, lo cubren, lo envuelven gritando “¡Golazo, alemán, golazo!” y él que no habla más de dos palabras en ese idioma, los entiende de sobra. Por fin, de una buena vez, encontró un lugar para la alegría y el olvido. Por fin un poco de paz, en un rectángulo de pasto, en este puñetero mundo.

(Nota de la redacción de Un Caño: Theelen nació en Rheydt, Alemania, el 17 de abril de 1917. Jugó dos partidos en la primera de Unión de Santa Fe y luego no pudo seguir, presuntamente por una lesión. Se casó con una santafesina, Carmen, de 27 años. Tuvieron un hijo que vive en Rosario. Se retiró del fútbol y tuvo un taller de chapa y pintura, después trabajó para Kaiser, Fiat y Peugeot y lo destinaron a varias provincias. Se separó de su mujer y volvió a Alemania en 1960. Murió en 1973 en Colonia, Alemania. En la foto que acompaña esta nota, se lo ve agachado el día de su debut en Unión, en el medio de la hilera, a la derecha del jugador que tiene la pelota en sus manos.)