La segunda mitad de la década de 1930, sobre todo a partir de la inauguración del techo, fue una época dorada para los propietarios del Luna. Las ganancias les permitieron saldar las deudas acumuladas durante la construcción del estadio, cuyo costo total se estimaba sin muchas precisiones en quinientos mil pesos. También se dice que por esos años compraron el terreno, que hasta entonces alquilaban. El arquitecto Kalnay era uno de los pocos que no había quedado contento. Sostenía que, cuando cobró sus honorarios, la inflación los había vuelto insignificantes.

Esa época también marcó el inicio de una leyenda oscura en torno de los propietarios. Pace y en especial José Lectoure, quien tenía a cargo la promoción de boxeo, comenzaron a ser acusados por lo bajo de manejos tan arbitrarios como crueles. Se rumoreaba que evitaban programar a pugilistas zurdos o negros porque “no daban buenos espectáculos” e incluso que le habían prohibido la entrada al estadio a Justo Suárez, el mismísimo boxeador que los había catapultado a ese presente.

Esa época también marcó el inicio de una leyenda oscura en torno de los propietarios. Pace y en especial José Lectoure, quien tenía a cargo la promoción de boxeo, comenzaron a ser acusados por lo bajo de manejos tan arbitrarios como crueles. Se rumoreaba que evitaban programar a pugilistas zurdos o negros porque “no daban buenos espectáculos” e incluso que le habían prohibido la entrada al estadio a Justo Suárez, el mismísimo boxeador que los había catapultado a ese presente.

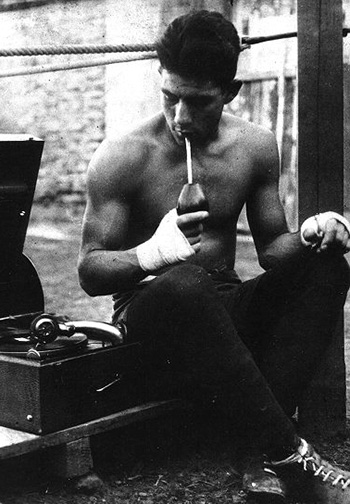

Tras la derrota con el Jaguar Peralta, la vida del Torito había ido cuesta abajo. Se separó de Pilar Bravo –que en 1933 dio a luz a su único hijo, Enrique Justo– y empezó a consumirlo la tuberculosis. En octubre de 1935, tres años después de su pelea en el Luna, y ya sin Lectoure en su rincón, intentó volver a los rings pero el combate se suspendió en el décimo round por “falta de combatividad”. Suárez estaba tan debilitado que ni siquiera podía levantar los brazos para cubrirse. Su rival, Juan B. Pathenay, se negó a seguir y bajó del ring llorando.

El Torito reapareció públicamente en 1936, pero esta vez la pelea fue en Tribunales. Denunciaba a un tal Montaldo, su administrador, por haberle robado los últimos treinta y cinco mil pesos que le quedaban de su fortuna. No logró nada. En su exposición ante el juez Antonio Beruti se expresó de forma incoherente, como si además de la fortuna hubiera perdido el juicio. Los amigos que lo trataban en esos años contaban que había empezado a hablar solo, que en su delirio planeaba futuras peleas y decía: “Tengo un ring en la cabeza”.

En sus últimos meses de vida, Suárez consultó a un curandero que le recomendó dormir a la intemperie y alimentarse solo con verduras. “Cumplió con todas las rigurosidades el método, pero sus pulmones dañados mostraron entonces con toda claridad el mal que lo venía royendo hacía tiempo”, contaba en su necrológica el diario Crítica.

En sus últimos meses de vida, Suárez consultó a un curandero que le recomendó dormir a la intemperie y alimentarse solo con verduras. “Cumplió con todas las rigurosidades el método, pero sus pulmones dañados mostraron entonces con toda claridad el mal que lo venía royendo hacía tiempo”, contaba en su necrológica el diario Crítica.

El jueves 11 de agosto de 1938, poco después del mediodía, el furgón que traía a Buenos Aires el cadáver de Justo Suárez llegó a una cochería de Monroe al 3200. Tras un largo trayecto desde Córdoba, en la funeraria comenzaron a acondicionar el cuerpo. El primer gran ídolo popular del boxeo argentino había muerto en la madrugada del día anterior, con apenas veintinueve años, pobre y en una cama prestada.

A pesar de que se había pedido discreción, en la puerta de la funeraria empezaron a juntarse vecinos e hinchas. Los padres del boxeador llegaron a las dos de la tarde y les dieron apenas treinta minutos de intimidad para despedirse del tercero de los siete hijos que tuvieron juntos. A las dos y media, el cortejo se puso en marcha rumbo al cementerio de la Chacarita, donde esperaba una multitud que entonces solo podía compararse con la que dos años antes había despedido en ese mismo lugar los restos de Carlos Gardel.

Los amigos del Torito pidieron a los gritos que se les permitiera llevarlo “a pulso”. Cargaron el cajón durante el trayecto de casi cuatro kilómetros, rodeados por varios furgones repletos de coronas y ramos de flores. Junto a ellos marchaban viejos rivales de Suárez, familiares y periodistas.

La caravana llegó a la esquina de la avenida Forest y Federico Lacroze a las cuatro y media de la tarde de ese jueves. Todo marchaba según lo previsto. Buena parte del cortejo doblaba por Lacroze para recorrer los últimos cien metros y atravesar los portales del cementerio, cuando ocurrió algo insólito. Un grupo se desprendió de la caravana y comenzó a avanzar por la avenida Forest en dirección al centro.

–¡Al Luna Park! ¡Al Luna Park! ¡Lo llevamos al Luna Park! –gritaban. Se habían apoderado del cajón.

–¡Al Luna Park! ¡Al Luna Park! ¡Lo llevamos al Luna Park! –gritaban. Se habían apoderado del cajón.

La multitud que esperaba en el cementerio vio llegar las carrozas con los arreglos florales pero sin el ataúd del ídolo. La confusión derivó en histeria cuando un grupo de mujeres quiso frenar a los que se llevaban el cuerpo. Según un periodista de Crítica, las embistieron y las damas terminaron “arrojadas sobre el pavimento”.

Unas quince cuadras más adelante, cuando el cortejo prófugo ya avanzaba por Corrientes, la policía lo interceptó. Obligaron al grupo a desviarse hasta la sede de la comisaría 27°, donde el cajón y los portadores quedaron bajo custodia. Los policías comenzaron a armar un “piquete” que garantizara la seguridad del féretro, con la idea de llevarlo de vuelta hasta el cementerio, pero tuvieron que cambiar de planes. Entre los que se habían llevado el ataúd estaban el padre y una de las hermanas del boxeador, que también exigían que el Torito fuera velado en el Luna.

Lectoure y Pace decidieron abrir el estadio para la despedida del Torito, y un par de horas más tarde el féretro estaba ubicado en el centro del estadio, donde lo velarían durante toda la noche. Pepe Lectoure no hizo ninguna declaración a la prensa, y hasta algunas semanas más tarde ni siquiera se supo que él se había hecho cargo de los gastos para trasladar el cuerpo desde Córdoba.

A la mañana siguiente, el cuerpo del primer gran ídolo del deporte argentino salió del Luna rumbo a la Chacarita, don esperaban unas siete mil personas para despedirlo. Veintidós soldados del Escuadrón de Seguridad custodiaron el cajón para evitar cualquier conflicto durante el trayecto, y aunque hubo discursos de las principales autoridades del mundo del boxeo, Lectoure no participó de la ceremonia.

*Relato extraído del libro “Luna Park”, de Guido Carelli Lynch y Juan Manuel Bordón. Editorial Sudamericana.