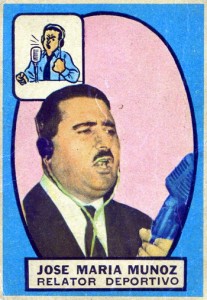

Entre la adulación y el repudio, su nombre se revuelve en la olla de los pecados. Lo llamaban “El Relator de América” y, como tantos otros, venía de la nada. José Maria Muñoz, el técnico aeronáutico hijo de una doméstica y un viajante y que llegó a mover multitudes con su voz, es hoy apenas una referencia de aquellos pelicanos que recuerdan sus frases más célebres (“peligro de gol”, “córner número…”) casi en las penumbras.

Entre la adulación y el repudio, su nombre se revuelve en la olla de los pecados. Lo llamaban “El Relator de América” y, como tantos otros, venía de la nada. José Maria Muñoz, el técnico aeronáutico hijo de una doméstica y un viajante y que llegó a mover multitudes con su voz, es hoy apenas una referencia de aquellos pelicanos que recuerdan sus frases más célebres (“peligro de gol”, “córner número…”) casi en las penumbras.

La magnitud de sus mentiras pudo más que sus aciertos periodísticos y a muy pocos les interesa saber si fue él quien realmente inventó las conexiones radiales con todos los estadios, los corresponsales extranjeros, los datos del tiempo en las transmisiones, hacerles escuchar sus goles a los futbolistas en los vestuarios o la consulta de la tarjeta del PRODE al regreso de la cancha.

Para la historia del periodismo, Muñoz es el “Relator Oficial”. Su desmoronamiento, casi paralelo al de la última dictadura, parecía un injusto castigo a quien había remado como pocos para suplir su falta de dinero, de principios y de libros.

Aquel jovencito, nacido en 1925, que se presentó en radio Rivadavia a los 23 años para cumplir su sueño de transmitir partidos y que era dueño de una voz atrapante, se había convertido con los años en un tratante de generales, brigadieres y almirantes. Ya en 1983 a nadie le importaba defender al hacedor de la Oral Deportiva, al ex dueño del rating radial, al jefe de 150 personas que formaban el equipo periodístico más grande que haya tenido un programa en la historia, al ex zar de la facturación en la radio.

La personalidad avasalladora de Muñoz era la que había construido aquel imperio. Dante Zavatarelli, uno de sus laderos más conocidos y con quien formó una de las duplas que la memoria popular registrará un tiempo más, lo recuerda con cierta ironía: “Tenía una pelota en la cabeza. Buscaba lo mejor para el fútbol y para la radio, estuviera quien estuviera arriba. Por eso cambiaba tanto de camisetas y cuando estaba Perón se ponía la camiseta de Perón. Al final, veía a un portero y le hacia la venia”.

La personalidad avasalladora de Muñoz era la que había construido aquel imperio. Dante Zavatarelli, uno de sus laderos más conocidos y con quien formó una de las duplas que la memoria popular registrará un tiempo más, lo recuerda con cierta ironía: “Tenía una pelota en la cabeza. Buscaba lo mejor para el fútbol y para la radio, estuviera quien estuviera arriba. Por eso cambiaba tanto de camisetas y cuando estaba Perón se ponía la camiseta de Perón. Al final, veía a un portero y le hacia la venia”.

Cuando Muñoz aún no era un consagrado y formaba parte del equipo de periodistas que comandaba Luis Sojit, la Fusiladora de 1955 derrocó a Perón y pasó sus bayonetas por los medios oficialistas. Sojit fue despedido y Muñoz entró en el lote de prohibidos. Así estuvo durante dos años hasta que otro general, Aramburu, lo reincorporó sin más discurso que el de un capataz del país: “Aquí tiene que trabajar todo el mundo, la Patria no acepta parásitos”.

Su regreso, y el hecho de querer consagrar su vida al fútbol y el micrófono, le permitieron escalar muy pronto posiciones en una radio que se destacaría por la información. En manos de los radicales, Rivadavia se convierte en un éxito. Hasta que, en 1961, no un general sino Frondizi, la clausura nuevamente, pero esta vez el personal es reubicado en otras emisoras.

Muñoz no acepta y prefiere aguardar. Durante unos meses se dedica a vender cacerolas casa por casa, hasta que, en 1962, reabren la radio. Su obsesión por formar una escudería periodística de alto nivel la concreta en la segunda mitad de los 60, cuando su locutor comercial era Cacho Fontana y sus comentaristas Enzo Ardigó, Pepe Peña y Aldo Zavatarelli, el padre de Dante, y finalmente Julio Ricardo, quien se mantiene desde 1967 hasta 1972.

La observación de este último apunta a las razones de la eclosión Muñoz: “Era el número uno en el relato y además Rivadavia era la única emisora que ponía toda su infraestructura al servicio del fútbol. Se hacían cargo de los gastos. Encima, era la época en que se multiplicaba el uso de la radio a transitores y todos iban a la cancha con el aparato. Fue increíble la popularidad”.

Rivadavia tenía un micrófono en cada cancha y en cada provincia. Las demás radios temblaban y la Oral Deportiva pasó a ser una mina de oro: se daban el lujo de ponerle un tope a los avisadores, sólo 10. Clientes como Coca-Cola, Pepsi, Renault y Gillette se anotaban en lista de espera. La orden del departamento de Publicidad, que duraría muchos años, era facturar sólo en dólares. El nivel de ingresos era de 800 mil dólares por año. Muñoz pasó a ser accionista.

Mientras tanto, no se perdía transmisión y viajaba como si fuera un Papa por todo el mundo. Su gola -el término preferido por los locutores para hablar de la garganta- era tratada como una esclava.

Mientras tanto, no se perdía transmisión y viajaba como si fuera un Papa por todo el mundo. Su gola -el término preferido por los locutores para hablar de la garganta- era tratada como una esclava.

En 1970, durante un Racing-River, casi lo asesinan. Y no precisamente por comportarse como un sabueso. La policía subió a una de las tribunas a sacarle una de las banderas a un grupo opositor al presidente blanquiceleste Saccol. Un grupo de la barra bajó a reclamar los trapos pero les pegaron una paliza terrible. El resto de la hinchada reaccionó y, en cuestión de segundos, la Infantería empezó a tirar gases. Fue tal el lío que la hinchada de River se puso a romper los puestos de Coca-Cola y lanzaba botellazos contra los uniformados (fue a partir de ese día que, en las canchas, las gaseosas se venden en vasitos de plástico). En plena batalla, Muñoz pone al aire uno de sus típicos comentarios: “Estos delincuentes que nunca faltan…”. De pronto, en la cabina, los periodistas empiezan a ver cómo grupos de hinchas de Racing se acercan amenazantes. “Nos estaban rompiendo los vidrios a golpes. El Gordo trataba de calmarlos diciéndoles que nosotros no teníamos nada que ver. De pronto, alguien saca un revólver y le dispara. La bala pasó entre Muñoz y yo y pegó en la pared de la cabina”, recuerda Orlando Ferreiro, locutor comercial durante veinte años.

Ya para 1973 su influencia en la vida pública era tan grande como su acatamiento a los poderosos. Medio país, los sábados y los domingos, escuchaba la 630. A nadie le importaba ni los furcios de Muñoz ni su melosa visión positiva de todo lo que sucedía en el país y en el deporte. Ferreiro cuenta un hecho que ocurrió durante un amistoso de la Argentina: “Faltaban minutos para el inicio del partido y el técnico de la radio no había llegado ni había traído los auriculares y micrófonos. El tipo se llamaba Baiman, y Muñoz estaba tan furioso que nos decía que lo haría echar. Al final le trajeron unos equipos de segunda pero él ordenó que trabaran la puerta porque si Baiman llegaba tarde y se quería meter en la cabina lo iba a matar. De pronto, apenas empezado el partido, se escuchan golpes en la puerta pidiendo que abrieran. En las pausas, Muñoz puteaba y decía que no y que no. Uno de nosotros abrió porque la cosa se tomaba insoportable. Detrás de la puerta estaba el general Lanusse, que era presidente. Muñoz le pidió disculpas y Lanusse le contestó ‘no importa, José María, quise venir a verlo para ver cómo andaba’.Siempre le criticaron ser oficialista, pero él lo hacía de buenudo que era”.

El golpe de 1976 y la dictadura también se sintieron en Rivadavia. Fernández Pondal, un periodista pro-Ejército que había trabajado en el Rotativo del Aire fue secuestrado y se mantiene como desaparecido desde 1977. Tal vez hayan sido los grupos del almirante Massera. Muñoz lo conocía.

Adriana Calvo de Laborde, hermana de uno de los comentaristas de Muñoz -Julio César Calvo- fue secuestrada embarazada, entre febrero y mayo de 1977, junto a su esposo. “Cuando nosotros desaparecimos –dice Adriana-, lo primero que hizo mi hermano fue hablar con Muñoz y pedirle ayuda. Ese día lo puso en contacto con Alberto Rousse, siniestro sujeto, Comisario Inspector de la Bonaerense, quien ahora es dueño de la empresa Seguridad Investigaciones Avellaneda y reconocido por al menos ocho sobrevivientes como integrante del grupo operativo que interrogaba y torturaba en Puesto Vasco (subcomisaría de Don Bosco). Claro que mi hermano no sabía eso en aquel momento y tampoco puedo asegurar que lo supiera Muñoz. Según me contó Julio, Muñoz lo conocía de las canchas de Racing e Independiente porque siempre le pedía entradas. Fue a través de Rousse que mi hermano tuvo alguna información de nuestro cautiverio. Siempre contradictoria, con amenazas y situaciones muy locas como citarlo en el Viejo Almacén a las 3 de la mañana y caer con la patota y un secuestrado al que sacaba a ‘pasear’. Le avisó que yo había dado a luz en cautiverio y que sería liberada junto a Teresa, mi hija. Nunca sabremos si la relación de Rousse con Muñoz fue la que decidió nuestra libertad; sí sé que mi hermano estaba convencido de ello y por eso le estaba muy agradecido. Yo nunca hablé con Muñoz.”

Pero aun aceptando este gesto de humanidad, Muñoz no podrá cumplir jamás la penitencia por todos los malos pasos que dio en aquellos años en que uno de sus elogiados al aire era el asesino Camps, jefe de la Bonaerense.

Pero aun aceptando este gesto de humanidad, Muñoz no podrá cumplir jamás la penitencia por todos los malos pasos que dio en aquellos años en que uno de sus elogiados al aire era el asesino Camps, jefe de la Bonaerense.

Hebe de Bonafini, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, fue concreta: “Jamás lo perdonaré.” El título que nadie le podrá sacar es el de “padre del Mundial 78”. Muñoz lo buscó para la Argentina desde fines de los 60 y llegó a entrevistarse con los capos de la FIFA para hablarles de las bondades del país. Aquellos días del Mundial fueron su gloria, incluyendo la batalla perdida con el dibujante Caloi por el asunto de los papelitos.

También fueron días escandalosamente metálicos. Leopoldo Costa, un locutor que era cuñado de uno de los dueños de Rivadavia, arrimó clientes como Gillette, Coca-Cola y Renault. De 10 avisadores, pasaron a tolerarse 13.

El ocultamiento de lo que ocurría en la Argentina de Videla era una característica de la prensa argentina en 1979. Muñoz no era el único que aleccionaba a la gente a no creer las múltiples denuncias contra los horrores de la dictadura.

Sin embargo, su epitafio virtual lo muestra como el ideólogo de la campaña que llamaba a los argentinos a repudiar la visita de la Comisión Interamericana de la OEA “para demostrales que aquí somos Derechos y Humanos”.

Oscar Cardoso, periodista de Clarín y quien, en septiembre de 1979, escribió el famoso artículo “La Convocatoria”, tiene fresco lo de aquel tiempo: “Volvía la Selección Juvenil de Japón, campeona del mundo con Maradona. Al mismo tiempo la Comisión de la OEA venía a chequear si era cierto todo lo que se denunciaba. El diario me había destinado a que siguiera a la Comisión todo el día. Mientras en los cafés esperaba el informe de la Comisión, que iba de un lado para otro y recogía testimonios escalofriantes y otros insólitos como el de la madre de Ringo Bonavena, yo escuchaba una radio portátil que había llevado y miraba la tele. Muñoz exhortaba a la multitud a que fuera a Plaza de Mayo a recibir a los héroes de Japón y a demostrarle a la Comisión la maravilla que era la Argentina, y que aquí no teníamos nada que ocultar. Pero también lo hizo Julio Lagos, en radio Mitre, y Mirtha Legrand, quien tenía a Andrea del Boca en su almuerzo. Se las vio agitar campanitas mientras daban vueltas olímpicas alrededor de la mesa”.

El comienzo de su caída empezó con la llegada al país de Víctor Hugo Morales, en 1981. No sólo llegaba una competencia que traía la voz más clara, precisa y justa para saber qué ocurría dentro de una cancha; también los militares empezaban a perder plintos en la consideración popular y cada vez eran más los que se enteraban de lo que estaba ocurriendo en los centros clandestinos y campos de tortura.

El comienzo de su caída empezó con la llegada al país de Víctor Hugo Morales, en 1981. No sólo llegaba una competencia que traía la voz más clara, precisa y justa para saber qué ocurría dentro de una cancha; también los militares empezaban a perder plintos en la consideración popular y cada vez eran más los que se enteraban de lo que estaba ocurriendo en los centros clandestinos y campos de tortura.

El engominado uruguayo que contrató radio Mitre era culto, crítico y lector. Víctor Hugo pasó a ser el día y Muñoz la noche. Encima, al debutar, en el relato del primer partido oficial de Maradona con la camiseta de Boca, cuando Brindisi convirtió un gol, a Víctor Hugo se le ocurrió citar los versos de Viglietti y despacharse con un “a desalambrar, a desalambrar”, mientras el volante boquense se colgaba de los alambrados para festejar.

El recuerdo de la prohibida canción de protesta hizo que todo el progresismo y la izquierda decidiera, a partir de entonces, que ése y no el otro sería su relator preferido. Escuchar a Muñoz empezó a ser reaccionario y su radio pasó, lentamente, a ser la radio “de los taxistas y los jubilados conservadores”.

El duelo Muñoz-Víctor Hugo poco a poco empezó a dejar de serlo. “Me está fallando la gola”, les decía a sus hombres más cercanos. Víctor Hugo le caía cada vez mejor a la gente joven. Encima, llegó la guerra de Malvinas y Muñoz volvió con las suyas. Convencido de que los ingleses podían captar la frecuencia de Rivadavia y que así se les haría más fácil un bombardeo a Buenos Aires, una noche Muñoz simuló que La Oral Deportiva era una emisora uruguaya para despistar a los pilotos británicos. Juan Carlos Morales estaba leyendo una información sobre River y Boca y de pronto su jefe lo interrupe: “Pero a quién le importa lo que les pasa a los equipos argentinos, hablemos de Nacional y Peñarol que son los nuestros”.

En su desesperación por la pérdida de audiencia, tanto como por la pérdida de gola, Muñoz rogaba para que apareciera alguien que lo reemplazara. Su hijo, Carlos Alberto, odiaba los libros y si bien trabajaba junto a papá, no tenía capacidad. Los colegas lo apodaban Mr. Ed, el caballo que habla. No fueron pocas las veces en que los insultos y hasta una mano levantada sacudieron al pobre hijo por errores cometidos.

Los veteranos de Rivadavia saben lo que se enojó Muñoz cuando Carlos Alberto, como vestuarista, no le avisó que en un partido Brasil-Argentina había ingresado Wolff por Dominichi. Durante los quince minutos iniciales el relator elogió la firmeza de Dominichi mientras todos veían al juvenil Wolff con la pelota.

Dotado de una velocidad prodigiosa para el relato que disimulaba su vulgar inteligencia, logró imponer un respeto y una admiración entre sus entrevistados que hacía que casi nadie se peleara con él. Una frase que respondían todos sus entrevistados cada vez que Muñoz les decía algo pasó a ser un latiguillo inquietante: “La verdad de que sí, Muñoz…”.

Dotado de una velocidad prodigiosa para el relato que disimulaba su vulgar inteligencia, logró imponer un respeto y una admiración entre sus entrevistados que hacía que casi nadie se peleara con él. Una frase que respondían todos sus entrevistados cada vez que Muñoz les decía algo pasó a ser un latiguillo inquietante: “La verdad de que sí, Muñoz…”.

Todos los clubes y actividades, aún las más increíbles, tenían su espacio en la Oral Deportiva. Para Muñoz siempre había sólo buenas noticias. Era impresionante cómo lograba encontrarle el ángulo angelical a las personas más corruptas y manchadas del deporte o la política.

En los últimos años, la vista retrocedía y la voz se apagaba. Los tiracables y hasta los locutores lo ayudaban a suplir las falencias colocándose detrás de él y señalándole con un brazo por dónde andaba la pelota para que no se equivocara tanto.

Un técnico le inventó “la cámara”, un aparato con el que la voz se potenciaba y falseaba para que no se notara que su grito de gol, interminable en otras épocas, era apenas un silbido lánguido.

Cuando murió, en octubre de 1992, fui testigo de un desliz popular. En la tribuna visitante de Atlanta, durante un clásico con Chacarita (mi equipo), la barra-brava de San Martín cantó un homenaje: “Es para el Gordo Muñoz / que desde el cielo lo ve”. Guardé respetuoso silencio y no tuve la valentía de desenmascarar a quien estaban vivando: Muñoz había dicho toda su vida que era de Chacarita, fue su coartada para ocultar su fanatismo por River.

Algunos palcos de periodistas en nuestras canchas todavía llevan su nombre. Es el reconocimiento a una marca de radio. El otro homenaje es el más justo. Nadie como él se mereció tanto, de la memoria, una patada en el culo.

Publicada en UN CAÑO #3 – Agosto 2005