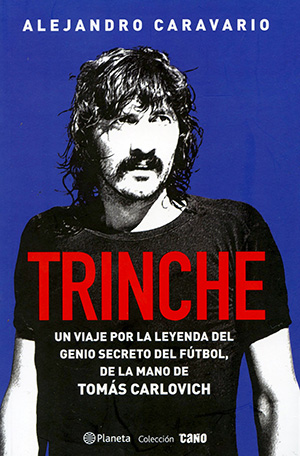

Todos en Rosario, su cuna, tienen algo que decir del Trinche. Los más, para robustecer la leyenda. Los otros, para explicar las razones por las que su carrera no superó el breve mapa de provincia. Un revés de trama que tal vez está confeccionado con los mismos materiales imaginarios. A saber: que el cinco virtuoso que iluminaba el Gabino Sosa, la casa de Central Córdoba, no llegó a más porque huía de los entrenamientos para ir a pescar. O que empinaba el codo. El inventario del sentido común para descular un guiso complejo. Al Trinche nunca le gustó la pesca y su trato con los alcoholes se limitaba a cortar la gaseosa con un chorro de vino. Pero algo hay que decir.

El hombre deja que hablen los otros. Que se apropien de su pasado, que lo reorganicen, que lo transformen en proeza, en fábula con moraleja o gesto de vanguardia. En orgullo, en contraejemplo, en mito fundante o en ejercicio melancólico. Seguramente porque, al margen de su renombrada humildad, al Trinche lo derrota el tedio. Entonces, para evitar hablar de sí mismo, otra vez hablar de sí mismo, la patea a la tribuna. Finge demencia. A veces, con aforismos inverosímiles que, sin embargo, rozan la genialidad.

El hombre deja que hablen los otros. Que se apropien de su pasado, que lo reorganicen, que lo transformen en proeza, en fábula con moraleja o gesto de vanguardia. En orgullo, en contraejemplo, en mito fundante o en ejercicio melancólico. Seguramente porque, al margen de su renombrada humildad, al Trinche lo derrota el tedio. Entonces, para evitar hablar de sí mismo, otra vez hablar de sí mismo, la patea a la tribuna. Finge demencia. A veces, con aforismos inverosímiles que, sin embargo, rozan la genialidad.

Entre los papeles y grabaciones, encuentro esta perla: “No hablo de mí porque no sé”.

Hay más:

-Tomás, ¿nunca soñás con tus jugadas o tus goles?

-No porque no me acuerdo.

Su memoria parece la mayor parte del tiempo un territorio devastado donde ni el riego intensivo podría extraer siquiera una postal. Olvidó nombres, lugares, dice. Incluso fechas y circunstancias decisivas en su perfil de ídolo intergeneracional. Y de pronto, como si su cerebro funcionara con escalas invertidas (atento al detalle que nadie advierte o al infortunio antes que a la ovación), ciertos recuerdos emergen con total nitidez. Por caso, las lesiones. Pero de eso hablaremos luego. Mientras tanto, que la cabalgata la cuenten los otros.

Se dice que una tarde, con la cancha de Atlanta anegada, Carlovich la tuvo todo el tiempo en el aire y nadie se la pudo quitar. Se dice que pateaba cañonazos fulminantes sin necesidad de tomar carrera. Y que su sola presencia garantizaba estadio colmado de hinchas variopintos. Incluso muchos colegas consagrados que lo respetaban como a un par y que, en su día franco (ellos revistaban en Primera, la elite dominguera, y Carlovich en la B o la C, cita de sábado), se sumaban a la peregrinación. Tan así era la cosa que un día (no hay precisiones de rival ni de fecha) un árbitro lo expulsó y, ante el clamoroso pedido del público de los dos clubes, que quería continuar disfrutando la faena del Trinche, se retractó y devolvió la tarjeta roja al bolsillo.

Se dice, especialmente, que inventó el doble caño. De ida y vuelta.

Todo esto lo cuentan tipos que jugaron a su lado durante años y que ni así depusieron jamás el asombro ante sus fantasías. La rutina de entrenamientos, partidos en canchas de escaso verde y los viajes en micros ordinarios no bastaron para naturalizar sus dones, diluirlos por repetición o cercanía. Ese compañero cansino, que no marcaba “ni con una tiza” pues no reconocía gestos realmente futbolísticos sin la pelota bajo el pie (marcar sería tan ajeno al juego como cocinar), compensaba su prescindencia para las tareas ingratas con su inagotable caja de sorpresas.

Por caso, Luis Sullivan, compañero de Central Córdoba en el equipo que logró el ascenso en 1973 –un wing veloz que se hacía una panzada con los pases algebraicos de la estrella–, asegura que el Trinche “estuvo años sin que nadie se la sacara. Nadie, eh”. Hace un silencio, medita teléfono en mano desde Serodino, patria chica del celebradísimo narrador Juan José Saer, a unos cincuenta kilómetros de Rosario, en busca de un ejemplo que ahorre preguntas del interlocutor. “Una vez lo habían rodeado en el banderín del córner. La levantó de un tacazo y se la llevó con el hombro. Eso no se lo vi hacer a nadie. Ni a Messi.”

Por caso, Luis Sullivan, compañero de Central Córdoba en el equipo que logró el ascenso en 1973 –un wing veloz que se hacía una panzada con los pases algebraicos de la estrella–, asegura que el Trinche “estuvo años sin que nadie se la sacara. Nadie, eh”. Hace un silencio, medita teléfono en mano desde Serodino, patria chica del celebradísimo narrador Juan José Saer, a unos cincuenta kilómetros de Rosario, en busca de un ejemplo que ahorre preguntas del interlocutor. “Una vez lo habían rodeado en el banderín del córner. La levantó de un tacazo y se la llevó con el hombro. Eso no se lo vi hacer a nadie. Ni a Messi.”

Tras un desayuno tardío, que se prolonga en repetidos cafés, la mesa al aire libre del bar y pizzería Lido, en Rosario, propicia un recreo apto para evocar a Tomás Carlovich. Es domingo y en el aire –y en los hinchas que lucen temprano sus camisetas por la calle– se percibe la vigilia ansiosa de un Central-Newell’s. El silencio matutino cargado de espera y presunciones. La pelea de fondo que se avecina podría desplazar del temario deportivo al Carlovich, pero mentarlo impone un desafío que nadie resiste: sumar una anécdota nueva o reelaborada. Dejar una línea en el cadáver exquisito que aquí no es el juego de un puñado de artistas sino una vocación popular.

“Yo vi el equipo campeón de 1957”, enseña sus credenciales uno de los contertulios. Se refiere a la formación de Central Córdoba que, luego del subcampeonato en 1956, logró por fin la hazaña nunca repetida de llegar a la Primera. Al cabo de un torneo muy peleado, hubo que aguardar hasta la última fecha, cuando el equipo de Tablada derrotó a Quilmes y le sacó la luz necesaria a su escolta Platense. En la liga mayor, el Charrúa compitió durante dos años. El hombre que ha tomado la palabra fue entonces testigo del clímax histórico del club. Pero, a sus ojos, si alguien se merece el bronce –lo dice con otras palabras– es el Trinche. Y elige para ilustrar su envergadura una escena en que sobresale el coraje. No la técnica exquisita. Una escena borgeana, por así decirlo. “En un partido contra Nueva Chicago, ellos estaban pegando de una manera salvaje. Inexplicablemente, el árbitro no decía nada. Parecía que no había forma de pararlos y que la cosa iba a terminar mal. Hasta que en un momento el Trinche se hartó, encaró a un defensor grandote que era el más bravo, y le metió un sopapo que hasta me dolió a mí. No pegaron ni una patada más.”

Sobrevienen otras historias en las que el Trinche persigue rivales desleales hasta los vestuarios o se planta firme ante algún prepotente. No falta el que minimiza la leyenda –un caballero que ha sido basquetbolista–, subrayando la lentitud de Carlovich, quien, para su modesto entender, era uno más en la lista de zurdos habilidosos, cachacientos y de pegada certera que colman los anales del fútbol argentino. Pero, como tantos otros, sobrevalorado. El apunte del aguafiestas recibe un silencio más beligerante que indiferente. El cambio de frente oportuno –del anecdotario a la teoría– lo ejecuta el intelectual de la mesa, Ricardo Richi Guiamet, literato, cinéfilo y fanático venenoso de Rosario Central. Para él, Tomás Carlovich es como John Casavettes, el realizador de cine neoyorquino (Husbands, Love Streams y otras bellezas) que perduró como el epítome de la independencia del modelo estético y productivo hollywoodense. Es decir, un outsider voluntario. Una mente brillante que bombardea el sistema.

A la par de las interpretaciones personalísimas, el derrotero del Trinche ha deparado un surtido de clásicos. Es decir, cuentos que todos conocen –como esas canciones que tienen tanta demanda en los fogones–, pero que sufren, de acuerdo con el narrador, ligeras variantes, por ejemplo, de locación. Hay uno que podría titularse “El día en que el Trinche se olvidó los documentos” y que se sitúa alternativamente en la cancha de Atlanta, de Talleres de Remedios de Escalada, de Los Andes y así. Carlovich, por supuesto, no recuerda dónde fue, pero da fe de que el hecho ocurrió.

Adrián Piedrabuena, talentoso periodista devenido DT, rosarino de Tablada y devoto del Trinche, se inclina por la cancha del Mil Rayitas. Sencillamente porque alguna vez escuchó la historia de boca de otro de los actores principales. Y no tiene dudas de que su fuente es fidedigna, “ciento por ciento segura”. En parte de un extenso correo electrónico, Adrián dice: “El Gordo José Tarillo era un viejo tanguero y bohemio, de ojos saltones, fanático de Los Andes, que tenía un programa de radio a principios de los noventa en FM Lomense. En su programa se la pasaba hablando de los pibes de inferiores que, a su entender, tenían que jugar siempre. El Gordo me dijo que El Trinche era el mejor jugador que había visto en su vida. Y ahí me contó la famosa historia de que él y otro dirigente de Los Andes hicieron que jugara un partido contra su equipo a pesar de haberse olvidado los documentos indispensables para hacer la planilla. Ellos dos hablaron con el árbitro y dieron fe de que ese jugador barbado era Carlovich. Cuando le pregunté por qué lo había hecho, teniendo en cuenta que si no jugaba el Trinche era mejor para Los Andes, me dijo: ‘Por seguir a Los Andes a todos lados, sólo teníamos la posibilidad de verlo jugar cuando nos cruzábamos, en Rosario o en Lomas. ¡Y cómo nos íbamos a privar de verlo jugar! Hubiera sido imperdonable’. Ese día, ganó Los Andes.”