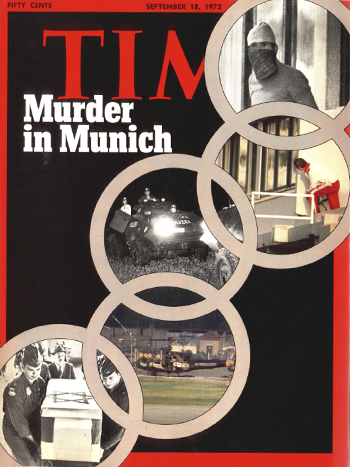

Ya Demiddi había llorado con la medalla de plata en su pecho. En la mañana del 5 de septiembre me levanté temprano, como cada día, y fui hacia la puerta principal del edificio de la delegación argentina para enfilar hacia el comedor. El sol pegaba con fuerza en el cristal. Intenté empujar la puerta hacia afuera, pero estaba demasiado dura. Repetí la acción varias veces hasta que me convencí: estaba cerrada. Era la primera vez que pasaba algo así. Era extraño. Ésa era la entrada y salida de los atletas, de los dirigentes, de todos. Busqué a alguien que tuviera la llave y entonces me enteré del horror: un comando árabe había ingresado en el Villa, habían matado a algunos atletas israelíes y tenían secuestrados a otros.

Yo estaba allí, en el medio de los Juegos Olímpicos de Munich 1972, como testigo de una puñalada al sentido común que iba a marcar al mundo para siempre. ¿Por qué? Ésa era la enorme pregunta. La respuesta debe incluir visiones personales. Allá vamos. El Mayo Francés del 68 había marcado con fuerza a la Europa de los años 70. Valores como la amistad, la solidaridad, el respeto y la libertad flotaban sobre el Viejo Continente, especialmente en los grupos más jóvenes. Así me recibió Europa en 1972, con el objetivo primario de ver en directo los Juegos Olímpicos de Munich de ese año. Yo era entonces un joven profesor de Educación Física, que me animaba a darme los gustos con muchas ganas y muy poca plata.

Yo estaba allí, en el medio de los Juegos Olímpicos de Munich 1972, como testigo de una puñalada al sentido común que iba a marcar al mundo para siempre. ¿Por qué? Ésa era la enorme pregunta. La respuesta debe incluir visiones personales. Allá vamos. El Mayo Francés del 68 había marcado con fuerza a la Europa de los años 70. Valores como la amistad, la solidaridad, el respeto y la libertad flotaban sobre el Viejo Continente, especialmente en los grupos más jóvenes. Así me recibió Europa en 1972, con el objetivo primario de ver en directo los Juegos Olímpicos de Munich de ese año. Yo era entonces un joven profesor de Educación Física, que me animaba a darme los gustos con muchas ganas y muy poca plata.

Me moví libremente por medio continente con el vetusto sistema de viajar “a dedo”. Así llegué a la Estación Central del Ferrocarril de Munich, donde en un box dejé mi mochila, la carpa y partí hacia la Villa Olímpica. El único dato que tenía era que el médico de la delegación argentina era Antonio Alcázar, quien había sido mi profesor de Anatomía en el Instituto Nacional de Educación Física. En uno de esos raptos inexplicables me había dicho seis meses antes, cuando le comenté mis ganas de ver los Juegos: “Si andas por Alemania, no dudes de venir a verme”.

Lo primero que me sorprendió de Alemania fue el buen trato de la gente. Uno, de origen judío, no puede tenerle confianza a los descendientes de quienes cometieron el genocidio más grande de la historia de la humanidad. Y, además, siempre escuchó que los alemanes, por naturaleza, son tipos duros, enérgicos, sin gracia y cosas por el estilo.

Pero esa Europa del 72 también había contagiado a los germanos. Quienes, además, por lo que supe después hablando allí con nuevos amigos, necesitaban que los Juegos les sacaran ese estigma de encima. Hacían lo imposible por mostrarse gentiles y amables. En especial al traducir las preguntas en inglés, demasiado básico, que uno tenía. Por todo eso pude entrar a la Villa Olímpica e instalarme a vivir en la enfermería argentina, en el mismo pabellón que los atletas.

Cada mañana, la secretaria del equipo me daba las entradas que yo elegía para ver todas las competencias posibles. Desayunaba y cenaba en el comedor de la Villa, con vales que también me entregaban. Era, en síntesis, un “colado legal”, y de lujo. Hasta el día marcado. Todo aquello que conté sobre la gentileza de los alemanes cambió después del atentado. Era tan fácil entrar a la Villa que nadie pensó en la posibilidad de un ataque, y menos de ese tipo. En la Villa había 15 mil policías, 25 helicópteros, 12 mil soldados y más de un centenar de agentes de contraespionaje. Era un aparato imponente pero que estaba paralizado por las culpas y los fantasmas del pasado que venían de los Juegos Olímpicos de 1936 y del nazismo.

Cada mañana, la secretaria del equipo me daba las entradas que yo elegía para ver todas las competencias posibles. Desayunaba y cenaba en el comedor de la Villa, con vales que también me entregaban. Era, en síntesis, un “colado legal”, y de lujo. Hasta el día marcado. Todo aquello que conté sobre la gentileza de los alemanes cambió después del atentado. Era tan fácil entrar a la Villa que nadie pensó en la posibilidad de un ataque, y menos de ese tipo. En la Villa había 15 mil policías, 25 helicópteros, 12 mil soldados y más de un centenar de agentes de contraespionaje. Era un aparato imponente pero que estaba paralizado por las culpas y los fantasmas del pasado que venían de los Juegos Olímpicos de 1936 y del nazismo.

Desde la puerta de la delegación argentina se podía ver el edificio de los israelíes, que estaba a menos de 100 metros. Tuve que salir por el subsuelo, donde estaban los estacionamientos y las calles para los automóviles, pero nunca pude llegar al desayuno. El ambiente se había transformado. Un guardia me solicitó de mala manera mi credencial. Le mostré el pase diario. Me lo retiró con dureza. En el más puro alemán me dijo algo así como “caducaron todos los pases”. Me acompañó hasta la enfermería para retirar mis cosas y con la misma marca personal me llevó hasta la puerta de la Villa para despedirme. Nunca más pude entrar a la Villa. Seguí los terribles acontecimientos posteriores desde el televisor de un bar, en el centro de Munich. Aún hoy, 34 años después, me conmueve recordarlo. Los flashes documentales del atentado que puso Steven Spielberg en su película me hicieron llorar desconsoladamente.

Texto publicado en UN CAÑO #9 – Mayo 2006