El hallazgo de un artículo publicado en una vieja edición de El Gráfico de 1955 nos llamó la atención por la naturaleza de su tema, porque era ciertamente inesperado en el sumario de una revista deportiva en aquel tiempo. También fue sorpresivo el tratamiento que el periodista Ricardo Lorenzo, eludiendo el amarillismo y la tentación de la condena inmediata, le otorgó a una cuestión que imaginamos desconcertante para los parámetros morales, las costumbres y la educación de la época. Recordemos, sólo para ponernos en contexto, que la Iglesia Católica, encumbrada en el rol de principal opositor del gobierno, embestía contra Perón acusándolo de libertino y hereje por impulsar cuestiones como el divorcio, la supresión de la enseñanza religiosa obligatoria y la la ley de profilaxis.

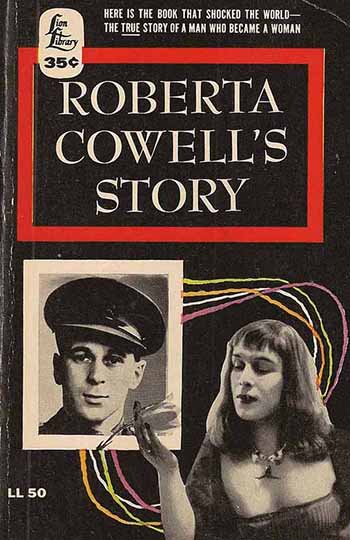

El periodista daba cuenta en su texto la aparición en Buenos Aires de un libro autobiográfico traducido como Yo fui hombre en el que su autora, la inglesa Roberta Conwell narraba las vicisitudes de su transformación, a los treinta y tres años, de hombre en mujer. El punto –la excusa– que justificaba la inclusión de tan extraña temática en la revista El Gráfico era que antes de tomar la decisión de asumir su condición femenina, Robert Conwell había sido un avezado automovilista deportivo, ganador de algunas carreras, fundador de una escudería y, durante la Segunda Guerra, piloto de aviación de la RAF.

El periodista daba cuenta en su texto la aparición en Buenos Aires de un libro autobiográfico traducido como Yo fui hombre en el que su autora, la inglesa Roberta Conwell narraba las vicisitudes de su transformación, a los treinta y tres años, de hombre en mujer. El punto –la excusa– que justificaba la inclusión de tan extraña temática en la revista El Gráfico era que antes de tomar la decisión de asumir su condición femenina, Robert Conwell había sido un avezado automovilista deportivo, ganador de algunas carreras, fundador de una escudería y, durante la Segunda Guerra, piloto de aviación de la RAF.

A pesar no haber logrado evitar algún guiño machista y caer por momentos en el costumbrismo más zonzo, rescatamos de la crónica de Ricardo Lorenzo, un hombre profundamente cristiano, la valentía de tratar el tema; la sinceridad de asumirse como desconocedor de cuestiones sicológicas y biológicas pero con deseos de entender; la honestidad intelectual de respetar y dar entidad a las opiniones de los especialistas y no desbarrancar en las más rancia chabacanería o discriminación. Para el sentido común dominante en su tiempo y su ámbito, demasiado.

Si les interesa la historia y la manera en que un periodista deportivo de aquel tiempo la abordó, a continuación la transcribimos íntegramente. Y después, si todavía quisieran conocer una especie de increíble secuela de la historia de Roberta, la encontraran al final de la reproducción de la doble página original de El Gráfico de 1955.

***

El extraño caso de Roberto/a Cowell

por Ricardo Lorenzo

Datos, notas, historias, y ahora también se ha traducido un libro al castellano que da cuenta de la curiosa transformación de Robert Cowell en la señorita Roberta con el mismo apellido. Se le vio muchas veces al comando de coches de carrera: Maserati, Lagonda, Delahaye. En muchas competencias intervino como conductor de diferentes máquinas. Luego fué piloto de Spitfire durante la guerra última, cayó prisionero de los alemanes, y producido el armisticio volvió Cowell a sus máquinas de carrera y hasta llegó a ser director de una escuderia. En 1948 intervino en 14 competencias, cosechando cuatro triunfos y otros tantos segundos puestos. Siguió con el pie en el acelerador hasta que en 1951 abandonó su deporte preferido y fue transformado en mujer… quien antes estuvo casado como varón y fue padre de dos hijos…

Los tres puntitos son para reflejar su duda, estimado lector. Que fue la nuestra también, y que no se ha disipado totalmente después de leer todos los pormenores científicos que, le confesamos, no entendemos ni medio. Dejemos ese aspecto, que, admitimos, debe tener su responsabilidad, puesto que se citan nombres de médicos y se remiten a sus respectivas famas. Si fue o no papi allá él o ella, y más ahora en que los médicos aseguran que puede ser mami. Es como para que una misia de antes, aquellas del polisón, exclame aterrorizada: “¡Qué mundo, señor, qué mundo éste moderno; ya no se puede creer en nada! La juventud de hoy está perdida…”

Los tres puntitos son para reflejar su duda, estimado lector. Que fue la nuestra también, y que no se ha disipado totalmente después de leer todos los pormenores científicos que, le confesamos, no entendemos ni medio. Dejemos ese aspecto, que, admitimos, debe tener su responsabilidad, puesto que se citan nombres de médicos y se remiten a sus respectivas famas. Si fue o no papi allá él o ella, y más ahora en que los médicos aseguran que puede ser mami. Es como para que una misia de antes, aquellas del polisón, exclame aterrorizada: “¡Qué mundo, señor, qué mundo éste moderno; ya no se puede creer en nada! La juventud de hoy está perdida…”

Y sucede que uno, que ya tiene un montón de almanaques deshojados, recuerda que esa misma expresión la escuchó siendo niño, como el asunto de la crisis. Y ahora le dicen que antes era otra cosa. Y era. Escaseaban los baños, y para dotar a una señorita de pequeña cintura le tiraban tanto de las riendas del corsé que le fracturaban las costillas. Ahora las pibas ¡se despachan con cada cinturita flor!, y sin corsé. Tipo Divito. Lo cierto es que Roberto o Roberta, vivió sus primeros años anudado a una pasión mecánica exalta da, porque siendo apenas un colegial fundó un club automovilístico. A veces no concurría a clase porque alguien le facilitaba una vieja moto para que se sacara el gusto de “jugar al corredor”. Eso sucedía a los 16 años. Su padre, cirujano que fue director de los servicios médicos de Eisenhower en la campaña del norte de África no miraba con buenos ojos esa predilección mecánica de su hijo, tan riesgosa por cierto, y más de una vez pensó en que le habría sido más agradable contar con una hija apacible.

A los 17 años Roberto entró en la R.A.F. como alumno piloto. Su pasión iba en alza, y allí podría completar sus estudios mecánicos. Siguió cursos de ingeniería y le llegó el día tan anhelado: sentarse en un coche especial de carrera, en una Maserati, para el Gran Premio de Donington. Supo lo que era andar a 140; pero la guerra impuso un paréntesis y llegó a piloto de Spitfire. Su aparato fue derribado, quedando prisionero de los alemanes. Fue cuando aprovechó el tiempo trazando los planos de un coche de carrera que habría de construir con el apoyo económico que buscó y no encontró. Con diferentes máquinas, arregladas por él, compitió en diversidad de pruebas, logrando varios éxitos, hasta que se dio cuenta, a los 29 años, de que algo andaba mal en su ser.

Consultó a un psiquiatra y éste descubrió que el lado femenino iba dominando. Roberto sintió que las dudas le atormentaban y llegó a una confusión tal que lo llevó a las bebidas y hasta a las drogas. Y más: pensó en suicidarse. Sus características femeninas se habían manifestado después de la pubertad, y aunque las fuera conteniendo, ellas seguían su curso. Ambuló por consultorios, fue sometido a diferentes exámenes, hasta que llegó al bisturí y a los tratamientos especiales que lo convirtieron legalmente en mujer. Fue un proceso de tres años, amargo por cierto. Hasta sometió su rostro a la cirugía estética, que, entre otras cosas, prácticamente le “construyó” un labio superior nuevo y le afinó la nariz. Los vestigios masculinos fueron desapareciendo y en 1951 nació Roberta Cowell.

Consultó a un psiquiatra y éste descubrió que el lado femenino iba dominando. Roberto sintió que las dudas le atormentaban y llegó a una confusión tal que lo llevó a las bebidas y hasta a las drogas. Y más: pensó en suicidarse. Sus características femeninas se habían manifestado después de la pubertad, y aunque las fuera conteniendo, ellas seguían su curso. Ambuló por consultorios, fue sometido a diferentes exámenes, hasta que llegó al bisturí y a los tratamientos especiales que lo convirtieron legalmente en mujer. Fue un proceso de tres años, amargo por cierto. Hasta sometió su rostro a la cirugía estética, que, entre otras cosas, prácticamente le “construyó” un labio superior nuevo y le afinó la nariz. Los vestigios masculinos fueron desapareciendo y en 1951 nació Roberta Cowell.

En la historia del automovilismo deportivo han existido muchísimos campeones, ganadores de carreras extraordinarias. Los nombres de Tazio Nuvolari, Rodolfo Caracciola, Bernardo Rosemayer, Aquiles Varzi, hasta los tiempos actuales de Juan Manuel Fangio y Alberto Ascari, han ilustrado e ilustran frecuentemente las crónicas deportivas que dieron y dan fe de sus hazañas. Eso es normal, pero nadie hubiera pensado que aquel muchachito que faltaba al colegio para andar brincando con una vieja moto, que luego sería corredor de autos con su licencia internacional y que lograría triunfos en cantidad apreciable, aunque no fuera en los grandes premios más tradicionales; el mismo que fue actor de un largo peregrinaje buscando apoyo para llevar a la realidad los planos que trazara en sus días de prisionero de guerra, el que fuera piloto aviador de Spitfire y padre de dos hijos, un buen día iba a convertirse en una señorita que puede llegar a casarse, y en esta ocasión con un hombre, luego de haberlo hecho con una mujer. ¿Se da cuenta qué farra, compañero? Ya sé, ya sé; no insista con sus dudas acerca de si fue auténticamente papi. El libro se ha traducido al castellano, y es a los datos científicos que consigna que nosotros nos remitimos; pero, porque somos desconfiados como caballo tuerto, por allá arriba ubicamos tres puntitos suspensivos. Vamos a poner otros tres más. Si todo es cierto como se asegura, un día la señora Roberta puede presentar a sus chicos y decir: soy padre de éstos de mi primer matrimonio y madre de éstos de mi segundo. Y los chicos serían medios hermanos los de un bando con los del otro, unos por parte de padre y otros por parte de madre, y los dos grupos por el mismo lado; y unos van a decir: éste es mi viejo, y otros: ésta es mi vieja, y resulta que viejo y vieja son los dos uno o una; entonces los abuelos.. . Vamos a parar aquí que se nos va a hacer tal enredo en la cabeza que al final a mami le vamos a decir papi y a papi, mami. Usted, amigazo lector, si quiere seguir continúe y después me cuenta de la ensalada familiar. ¡Ah!, ¿que aquel asunto de papi no lo cree? Bueno: Pongamos otros tres puntitos…

Ricardo Lorenzo omitió en su artículo, por desconocimiento o por considerar que excedía largamente el universo de la revista El Gráfico una parte de la vida de Roberta que no deja de sorprender: su relación con Michael Dillon, la primera persona nacida mujer que se operó para ser hombre. En un magistral texto que el historiador español Julio Vadeón escribió para el magazine del diario El Mundo y que reproducimos a continuación a modo de secuela, cuenta esa historia:

La primera transgénero de la Historia

por Julio Vadeón

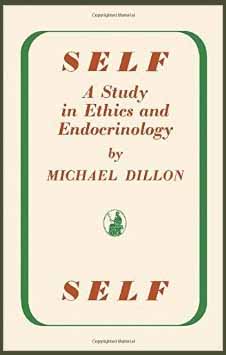

Ni siquiera el guionista más versado en golpes sentimentales hubiera soñado algo así… ¿El año? 1950. Michael Dillon, estudiante de Medicina en Oxford, sentado a la mesa de un restaurante londinense, agita su pipa y parlotea. Frente a Dillon, encogida, una rubia despampanante, Roberta Cowel, implora su ayuda. Cowel ha leído Self, el primer libro de Dillon, un breve ensayo sobre la transexualidad. Caso único. Dillon demuestra conocimientos en la materia. Proclama la obligación moral de ayudar a quienes viven atrapados en un cuerpo ajeno. Sus conclusiones adelantan en casi 20 años al grueso de la Literatura científica y divulgativa. Opina que la Medicina, aparte de curar enfermedades, debería buscar la felicidad; esto es, una Medicina al servicio del paciente, no acotada por los burócratas de las necesidades individuales.

Cowel escucha los monólogos de Dillon. Y atrapa las miradas masculinas del local con el pegajoso aleteo de sus párpados. En realidad, nació hombre. Pilotó bólidos antes de la Segunda Guerra Mundial y cazas sobre la Alemania nazi. Su avión fue abatido durante la última misión. Conoció la pesadilla de los campos de prisioneros. Durante su cautiverio, repasó días y anhelos coagulados. Al regresar a Inglaterra olvidó su viejo sueño (crear el mejor coche de carreras) e interrogó al espejo. Su biografía masculina era un error. Quería ser mujer. Siempre lo supo. La ingesta de estrógenos, según le explica a Dillon, resultó esperanzadora. Perdió el vello y parte de la masa muscular. Su pecho aumentó. Pero para renacer como crisálida necesita algo más, un milagro, tal vez, que transforme su pene en vagina. Jamás creyó que fuera posible (recuerden, 1950).

Cowel escucha los monólogos de Dillon. Y atrapa las miradas masculinas del local con el pegajoso aleteo de sus párpados. En realidad, nació hombre. Pilotó bólidos antes de la Segunda Guerra Mundial y cazas sobre la Alemania nazi. Su avión fue abatido durante la última misión. Conoció la pesadilla de los campos de prisioneros. Durante su cautiverio, repasó días y anhelos coagulados. Al regresar a Inglaterra olvidó su viejo sueño (crear el mejor coche de carreras) e interrogó al espejo. Su biografía masculina era un error. Quería ser mujer. Siempre lo supo. La ingesta de estrógenos, según le explica a Dillon, resultó esperanzadora. Perdió el vello y parte de la masa muscular. Su pecho aumentó. Pero para renacer como crisálida necesita algo más, un milagro, tal vez, que transforme su pene en vagina. Jamás creyó que fuera posible (recuerden, 1950).

Atrapada en una tierra de nadie, ni hombre ni mujer, Cowel provoca deseo y rechazo. Incluso, aclara, ha pensado en suicidarse. Sin embargo, la lectura del libro firmado por Dillon le ha devuelto la fe. Por eso le escribió y «ésa es la razón de que estemos ahora aquí». Con una mirada que ha necesitado años de sopesar injusticias, remata: «Necesito ayuda». Dillon la consuela. Habla sobre hormonas mágicas y audaces cirujanos. Confirma que el cambio de sexo es ya una realidad. «Tengo pruebas concluyentes», dice. Tras un silencio especulativo, al que sólo le falta un redoble de tambores, sentencia: «No hay razón para ocultártelas. De hecho, hace cinco años yo era una mujer». Teniendo en cuenta que Dillon fue la primera mujer de la Historia que logró convertirse en hombre, sólo podemos especular con el rayo que debió circular, rebosando adrenalina, por las venas de la pasmada Cowel.

Pocos instantes más trascendentes en la revolución sexual del siglo XX hubieran hecho flipar a los actuales vampiros del cuore; los periodicuchos amarillistas de la época habrían pagado un pastón por asistir. La escena anterior abre The first man-made man. Su autora, Pagan Kennedy, ha entregado una de las biografías más apasionantes de los últimos años. El libro cuenta la triste, emocionante, bellísima y terrible singladura de Michael Dillon, la primera persona nacida mujer que se operó para ser hombre. Nacido como Laura Dillon en 1915, huérfano de madre, su tío fue el barón de Lismuyen –título que luego heredaría Bobby, su único hermano.

Dillon, adoptado por unas tías solteronas aquejadas de todos los vicios del puritanismo anglosajón, cruzó el rubicón de los sexos desde muy pronto. Tras una infancia marcada por las manías esquizoides de una de las tías, que incluso le prohibía invitar a amigos a casa porque, aseguraba, «sólo seriviría para que se rían de ti», Dillon masculinizó su apariencia desde muy pronto. Cuando comenzaron a crecerle los senos los aprisionaba bajó la ropa… hasta que una compañera de clase le comentó que esa práctica daba cáncer. Resignado a sus tetas, se cortó el pelo, vestía con ropa de hombre y sufrió su primera gran humillación el día en que con 15 años un amigo le cedió el pasó al fraquear una puerta. Laura Dillon, dijera lo que dijera la naturaleza o el libro de familia, había nacido hombre. El tránsito a la pubertad marcó el declive de su ficción como fémina púber y futura ama de casa.

Dillon, adoptado por unas tías solteronas aquejadas de todos los vicios del puritanismo anglosajón, cruzó el rubicón de los sexos desde muy pronto. Tras una infancia marcada por las manías esquizoides de una de las tías, que incluso le prohibía invitar a amigos a casa porque, aseguraba, «sólo seriviría para que se rían de ti», Dillon masculinizó su apariencia desde muy pronto. Cuando comenzaron a crecerle los senos los aprisionaba bajó la ropa… hasta que una compañera de clase le comentó que esa práctica daba cáncer. Resignado a sus tetas, se cortó el pelo, vestía con ropa de hombre y sufrió su primera gran humillación el día en que con 15 años un amigo le cedió el pasó al fraquear una puerta. Laura Dillon, dijera lo que dijera la naturaleza o el libro de familia, había nacido hombre. El tránsito a la pubertad marcó el declive de su ficción como fémina púber y futura ama de casa.

Huida hacia la libertad.

Para alguien como Dillon, la campiña hedía. Los lugareños hacían chistes al paso de aquella jovencita resultona. Vestida con chaqueta y pantalón, los dejaba perplejos. Su propio hermano aborrecía a Laura y su padre la culpaba de la muerte de su esposa. Brillante, romántica, buena estudiante, Laura Dillon resolvió escaparse. Qué mejor autopista hacia el paraíso que Oxford, donde la bohemia encontraba refugio frente a las inclemencias de un tiempo pacato. Claro que Oxford, con sus torreones góticos, bibliotecas infinitas, tabernas y lugares literarios y científicos resultaba un sitio poco acogedor para las mujeres. Existían severas cuotas, no fuera que la revolución feminista copara las universidades. Nada la arredró. Su paso por Oxford fue un via crucis no exento de trallazos de felicidad relativa. Sopesó la posibilidad de ser lesbiana. Frecuentó los círculos homosexuales. Pronto los rehazó. Aborrecía que una mujer la deseara por ser mujer. No era homosexual. Su cuerpo, el mundo y los espejos dirían cualquier cosa, pero su cerebro y sus tripas llevaban escrito, a quemarropa, el deseo, la necesidad devorante e inaplazable de ser ella, es decir, él, o sea, un hombre.

Tras acabar sus estudios, inició un periplo incierto. Acudió a la consulta de un tipo que recetaba hormonas por kilos. Como muchos colegas, creyó que encontraría El Dorado en el tratamiento hormonal. Fracasaron, pero Laura aprovechó para robar frascos de la consulta. Desde entonces acometió solo un proceso de automedicación que lo transformaría. Fue el trampolín. Su juerga química hacia lo desconocido. Un tránsito que le salvó la vida para acercarlo a la meta, la anhelada metamorfosis. Añádase la esmerada educación, el imperdible del acento propio de un vástago de la camarilla, los trajes de pana y el tabaco en pipa. El resultado, Michael Dillon, era un gentleman al que nadie tomaba ya por mujer. Siempre, se sobrentiende, que renunciara al sexo.

Dillon rechazó que fuera el puerto definitivo. En algún sitio un cirujano audaz, dopado de lecturas progresistas y formol, retaría al Código Penal y obraría la magia: lo dotaría de sexo masculino. Escuchó hablar sobre Sir Harold Gilles. Pionero de la cirugía plástica, afiló su talento recomponiendo a los combatientes de la Gran Guerra. Acudían hasta su mesa devorados por la metralla, desprovistos de mandíbula, con agujeros en lugar de nariz; rotos, deshechos. Tras el conflicto reorientó su trabajo hacia la cirugía estética, campo ignoto que le daría dividendos.

Dillon rechazó que fuera el puerto definitivo. En algún sitio un cirujano audaz, dopado de lecturas progresistas y formol, retaría al Código Penal y obraría la magia: lo dotaría de sexo masculino. Escuchó hablar sobre Sir Harold Gilles. Pionero de la cirugía plástica, afiló su talento recomponiendo a los combatientes de la Gran Guerra. Acudían hasta su mesa devorados por la metralla, desprovistos de mandíbula, con agujeros en lugar de nariz; rotos, deshechos. Tras el conflicto reorientó su trabajo hacia la cirugía estética, campo ignoto que le daría dividendos.

El médico al que había robado la testosterona fue la primera persona con la que se sinceró. No sólo rechazó tratarlo. Difundió, además, su testimonio por los bares de Oxford. Lo forzó a abandonar la ciudad. A Dillon le horrorizaba el escándalo. Para la mayoría habría quedado circunscrito a su entorno. Dillon no disfrutaba tal lujo. Su apellido lo convertía en pieza codiciada para la prensa. El bombazo sacudiría al Reino Unido y destruiría la saga familiar. Su hermano, al que apenas trataba, lo habría matado antes de ver trastocada la existencia que su adquirido estatus nobiliario le reportaba. Dillon acudió a la consulta. Justo en esos días estalló la Segunda Guerra Mundial. El doctor Gilles le explicó que en la situación actual debería esperar. No obstante, prometió ayudarle y regularle la testosterona. Más importante. Juró acometer su operación al acabar la guerra.

Y cumplió su palabra. Cambió los odiados genitales por un pene en estado permanente de semierección, pensando en que tendría relaciones sexuales. Lo encomió a salir, echarse una novia, casarse. El renacido Michael acudió a su hermano y le explicó la situación. Bobby flipó. Le exigió renunciar al apellido y a la herencia a cambio de seguir tratándolo. Aceptó. Publicó Self… y conoció a Roberta Cowel. Dillon creyó que Cowel, el primer hombre dispuesto a someterse a cirugía para ser mujer, era la ansiada compañera. Sólo ella le comprendería. Se enamoró. La adornó con los afeites de la ideal, adorable y dulce, tímida y laboriosa. Sería su primera relación sexual. No fue así. Tras operarla él mismo a fin de extirparle los testículos, algo prohibido por las leyes, la remitió al doctor Gilles, que completó el proceso.

Después, el silencio. Roberta lo olvidó, aunque no tanto. Vendió su historia a un tabloide. Contó el encuentro en el restaurante, ofreció numerosas pistas, si bien no llegó a mencionarlo. Dillon palideció. El arduo aprendizaje y el hermetismo de 15 años amenazaban naufragio. Abandonó todo. Encontró trabajo como médico en un barco. Viajó hasta La Meca. Recorrió mundo. Creyéndose seguro, regresó a Inglaterra. Un sabueso de la prensa lo rastreó. La noticia explotó en los diarios, claro que para entonces casos similares habían esquilmado la capacidad de asombro.

Lector voraz de filosofía oriental, Dillon, a la busca de un lenitivo, partió hacia la India. Decidido a ser monje budista, regaló su herencia a la caridad. Estudió meditación. También en la India fue traicionado. Su maestro budista lo delató como miembro del tercer sexo, vetándole la posibilidad de ordenarse. Rebautizado con el nombre de Jivaka, Dillon escribió sus memorias, nunca publicadas. Finalmente, logró un lugar en un monasterio perdido del Tíbet. Como transexual, sus posibilidades eran pocas. Aceptó la humillación de ser tratado como los aprendices de 12 años.

Lector voraz de filosofía oriental, Dillon, a la busca de un lenitivo, partió hacia la India. Decidido a ser monje budista, regaló su herencia a la caridad. Estudió meditación. También en la India fue traicionado. Su maestro budista lo delató como miembro del tercer sexo, vetándole la posibilidad de ordenarse. Rebautizado con el nombre de Jivaka, Dillon escribió sus memorias, nunca publicadas. Finalmente, logró un lugar en un monasterio perdido del Tíbet. Como transexual, sus posibilidades eran pocas. Aceptó la humillación de ser tratado como los aprendices de 12 años.

Los monjes lo aceptaron. Sin más. A cambio de nada, o de todo, vivió en el Himalaya tres meses felices, los primeros de su vida. Entre bosques minerales, junto al argali, en un meridiano luminoso de hambre, era posible que hubiera alcanzado el nirvana. Entonces China invadió el Tíbet. Y fue imposible prolongar su estancia. Regresó a la India. Sufrió el acoso policial, la sospecha, el odio. Lo tomaron por espía británico. En algún momento de 1961, despojado, famélico, aferrado a la llama interior que lo había salvado de ejercer como enfermera para sus tías o señora de algún inglés, murió rodeado de misterio. El espléndido libro de Kennedy termina cantando al hombre hecho a sí mismo. Laura/Michael Dillon/Jivaka, víctima del rugido causado por su condición marginal, acosado por predadores, necesitó quemar patria, familia, títulos y dinero en una hoguera para saborear, siquiera durante 90 días, allá lejos, donde bailan los vientos y la pantera de las nieves extiende su reino blanco, el privilegio del amor, derecho que la vida, tan puta, le negó siempre.