Una noche me tocó involuntariamente dejar estupefacta a una señora que me preguntaba cuáles eran los grandes momentos del siglo XX que me había tocado vivir. Sin pensar, como siempre que voy a decir algo que está realmente muy bien, contesté: “Señora, a mí me tocó asistir al nacimiento de la radio y a la muerte del box”. La señora, que usaba sombrero, pasó inmediatamente a hablar de Hólderlin.

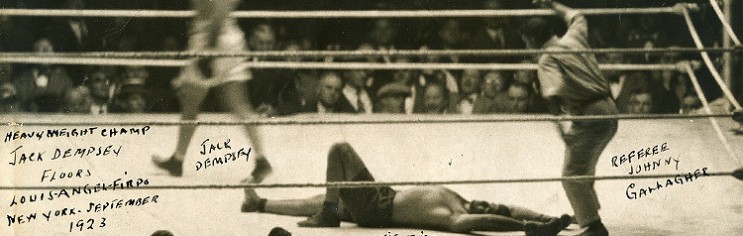

Más tarde, en uno de esos cafecitos de la rue Lhomond donde la electricidad debe ser muy cara porque casi no hay, me acordé de las efemérides así evocadas y descubrí que también allí había un punto vélico y que en un momento dado la radio naciente y el box al borde del ocaso habían convergido dramáticamente en mi vida. En 1923 los argentinos escuchamos la transmisión casi directa desde el Polo Grounds de Nueva York, el relato del combate en que Jack Dempsey retuvo el campeonato mundial de peso pesado al poner fuera de combate a Luis Ángel Firpo en el segundo round. Yo tenía nueve años, vivía en el pueblo de Banfield, y mi familia era la única del barrio que lucía una radio, caracterizada por una antena exterior realmente inmensa, cuyo cable remataba en un receptor del tamaño de una cajita de cigarros pero en el que sobresalían brillantemente la piedra de galena y mi tío, encargado de ponerse los auriculares para sintonizar con gran trabajo la emisora bonaerense que retransmitía la pelea.

Más tarde, en uno de esos cafecitos de la rue Lhomond donde la electricidad debe ser muy cara porque casi no hay, me acordé de las efemérides así evocadas y descubrí que también allí había un punto vélico y que en un momento dado la radio naciente y el box al borde del ocaso habían convergido dramáticamente en mi vida. En 1923 los argentinos escuchamos la transmisión casi directa desde el Polo Grounds de Nueva York, el relato del combate en que Jack Dempsey retuvo el campeonato mundial de peso pesado al poner fuera de combate a Luis Ángel Firpo en el segundo round. Yo tenía nueve años, vivía en el pueblo de Banfield, y mi familia era la única del barrio que lucía una radio, caracterizada por una antena exterior realmente inmensa, cuyo cable remataba en un receptor del tamaño de una cajita de cigarros pero en el que sobresalían brillantemente la piedra de galena y mi tío, encargado de ponerse los auriculares para sintonizar con gran trabajo la emisora bonaerense que retransmitía la pelea.

Buena parte del vecindario se había instalado en el patio, con visible azoramiento de mi madre, y el patriotismo y la cerveza se aliaban como siempre en esos casos para vaticinar el aplastante triunfo de aquel que los yanquis habían llamado “el toro salvaje de las pampas”, y que era sobre todo salvaje. Yo entonces no podía comprenderlo, pero esa noche en el Polo Grounds se enfrentaron el más grande de los campeones que haya dado el peso máximo con una especie de pared de ladrillos dotada de un lento movimiento hacia adelante que hasta ese momento había barrido con todos sus contendientes. La pared de ladrillos empezó haciendo algo increíble: despidió a Dempsey por entre las cuerdas, lo tiró sobre las máquinas de escribir de los reporteros (sí, joven amigo, en ese entonces se llevaban las maquinitas al ring side), y si no hubiera ocurrido que el árbitro era yanqui y además perdió la cabeza, en ese mismo momento Firpo hubiera sido campeón del mundo, pues el marqués de Queensberry, papá de Bosie Douglas, tenía bien establecido que un boxeador defenestrado ha de volver por cuenta propia al ring, y en cambio treinta manos levantaron a Dempsey, que estaba “groggy’, y lo devolvieron cariñosamente a la lona, donde la campanilla lo salvó porque esa noche el buen Dios estaba con la star splangled banner por donde se lo mirara.

Buena parte del vecindario se había instalado en el patio, con visible azoramiento de mi madre, y el patriotismo y la cerveza se aliaban como siempre en esos casos para vaticinar el aplastante triunfo de aquel que los yanquis habían llamado “el toro salvaje de las pampas”, y que era sobre todo salvaje. Yo entonces no podía comprenderlo, pero esa noche en el Polo Grounds se enfrentaron el más grande de los campeones que haya dado el peso máximo con una especie de pared de ladrillos dotada de un lento movimiento hacia adelante que hasta ese momento había barrido con todos sus contendientes. La pared de ladrillos empezó haciendo algo increíble: despidió a Dempsey por entre las cuerdas, lo tiró sobre las máquinas de escribir de los reporteros (sí, joven amigo, en ese entonces se llevaban las maquinitas al ring side), y si no hubiera ocurrido que el árbitro era yanqui y además perdió la cabeza, en ese mismo momento Firpo hubiera sido campeón del mundo, pues el marqués de Queensberry, papá de Bosie Douglas, tenía bien establecido que un boxeador defenestrado ha de volver por cuenta propia al ring, y en cambio treinta manos levantaron a Dempsey, que estaba “groggy’, y lo devolvieron cariñosamente a la lona, donde la campanilla lo salvó porque esa noche el buen Dios estaba con la star splangled banner por donde se lo mirara.

Con arreglo a lo que aprendí diez años después leyendo crónicas y comparando valores, la Argentina podía haber estado más que satisfecha con ese primer round, porque a Dempsey jamás nadie le había puesto la mano encima en esa forma; pero ya he hablado de patriotismo y de cerveza, y demás está decir el pandemonio que se había armado en el patio de mi casa con las informaciones espasmódicas que mi tío recibía por las orejas y estertoraba por la boca. Sí, Firpo tuvo su hora inmortal de tres minutos y además reglamentariamente ganó la pelea, pero con esa manía que tiene la verdad de suplántar a la ilusión, en los otros tres minutos Dempsey demostró hasta qué punto era capaz de resistir el doble efecto de un uppercut seguido de un  viaje de ida y vuelta al ring side, y empezó a demoler la pared de ladrillos hasta no dejar más que un montoncito en el suelo junto con quince millones de argentinos retorciéndose en diversas posturas y pidiendo entre otras cosas la ruptura de relaciones, la declaración de guerra y el incendio de la embajada de los Estados Unidos. Fue nuestra noche triste; yo, con mis nueve años, lloré abrazado a mi tío y a varios vecinos ultrajados en su fibra patria. Después la radio se perfeccionó rápidamente, aparecieron los altavoces, las lámparas, y esas palabras que eran la magia de mi infancia, superheterodino, salida en pushpull, y al propio tiempo el noble arte llegó a su último decenio de grandeza con Gene Tunney, Tony Canzoneri, entre nosotros con Julio Mocoroa y Justo Suárez, para entrar en una decadencia que aún daría a Joe Louis, a Kid Gavilán, al casi mítico Henry Arms-trong, y la flor final donde la más perfecta conciliación del arte y la ciencia se llamó Ray Sugar Robinson. El resto fue y sigue siendo entropía: cf. ese triste mamarracho que hasta escribe versos, Cassius Clay.

viaje de ida y vuelta al ring side, y empezó a demoler la pared de ladrillos hasta no dejar más que un montoncito en el suelo junto con quince millones de argentinos retorciéndose en diversas posturas y pidiendo entre otras cosas la ruptura de relaciones, la declaración de guerra y el incendio de la embajada de los Estados Unidos. Fue nuestra noche triste; yo, con mis nueve años, lloré abrazado a mi tío y a varios vecinos ultrajados en su fibra patria. Después la radio se perfeccionó rápidamente, aparecieron los altavoces, las lámparas, y esas palabras que eran la magia de mi infancia, superheterodino, salida en pushpull, y al propio tiempo el noble arte llegó a su último decenio de grandeza con Gene Tunney, Tony Canzoneri, entre nosotros con Julio Mocoroa y Justo Suárez, para entrar en una decadencia que aún daría a Joe Louis, a Kid Gavilán, al casi mítico Henry Arms-trong, y la flor final donde la más perfecta conciliación del arte y la ciencia se llamó Ray Sugar Robinson. El resto fue y sigue siendo entropía: cf. ese triste mamarracho que hasta escribe versos, Cassius Clay.

(En 1952, una tarde de lluvia en mi piecita de París, todo eso asomó en la memoria un poco como el cortejo de los dioses yéndose en el poema de Cabafis, con lágrimas de orgullo junto a rings de barrio, con noches de vicarias apoteosis. Fue como oler otra vez la trementina de los linimentos, oír los anuncios rituales, todo desde tan lejos y yo mismo tan lejos en las últimas gradas del recuerdo. Entonces, entre mate y mate, escribí Torito.)

Publicado en La vuelta al día en ochenta mundos – Siglo Veintiuno Editores – 1967