No había oscurecido del todo el martes pasado cuando una tumultuosa Corte de los Milagros empezó a deslizarse roncamente por las galerías y los jardines del hospital Rawson, en Barracas. Desarrapados, en tensión, tambaleándose a ratos, los personajes de esa Corte habían afluido desde sus desvencijadas casas en las villas miseria del Dock Sud o de Villa Dominico sólo para velar por el póstumo prestigio de un hombre que era como ellos: José María Gatica, el ex campeón de los livianos, el ídolo del Luna Park, ahora caído y despedazado.

Porque a esa hora, las ocho de la noche o poco menos, Gatica estaba muriéndose en una sala del Rawson, con fracturas en las costillas, en las vértebras y en la pelvis. Dos días antes, el domingo por la tarde, el envejecido campeón había caído bajo las ruedas de un colectivo cerca del estadio de Independiente, ebrio y eufórico, con las manos ocupadas en agitar un aro de madera del que pendían docenas de muñequitos rojos.

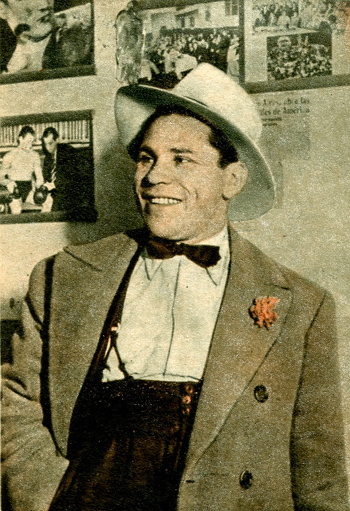

Pero, para sus adoradores, lo importante no era la muerte, sino lo que venía después de ella: la prensa argentina había diseminado largamente la imagen de un Gatica provocador, fanfarrón, ególatra, y todo lo que se quería era destruirla, reemplazarla por la figura de un Gardel del ring, de un mito que se había arruinado por dispersar su dinero entre los pobres y por suponer que la riqueza es algo que siempre puede recuperarse.

Pero, para sus adoradores, lo importante no era la muerte, sino lo que venía después de ella: la prensa argentina había diseminado largamente la imagen de un Gatica provocador, fanfarrón, ególatra, y todo lo que se quería era destruirla, reemplazarla por la figura de un Gardel del ring, de un mito que se había arruinado por dispersar su dinero entre los pobres y por suponer que la riqueza es algo que siempre puede recuperarse.

De manera que, desde las 9 de la noche del martes, cuando un médico anunció la muerte de Gatica, empezó a moverse la tumultuosa asamblea de casi mendigos para decidir dónde debía ser velado y honrado. En un café vecino al hospital, la Corte escuchó en silencio el ofrecimiento que venía a traerle Pedro Quartucci, presidente de la Casa del Boxeador: la propia Federación Argentina de Box —dijo el emisario— abrirá sus salones de la calle Castro Barros para guardar el cuerpo del ídolo hasta el momento del entierro.

Pero no, es demasiado poco para él, vociferaron los adoradores, encrespándose. El Mono Gatica tiene que ir a un sitio más espectacular, donde quepan los millares y millares de personas que siguen recordándolo. “Al estadio de Independiente”, dijo un cojo que había venido arrastrándose con sus muletas desde Dock Sud. Pero un par de averiguaciones telefónicas puso al descubierto que allí no había ningún sitio aceptable para velar a un muerto. “Al Luna Park, entonces”, terció otro personaje de la Corte. No era posible: el Luna iba a estar ocupado justo en esos días por la banda de la Guardia Real Británica. Comenzaron a lanzarse imprecaciones contra los empresarios del estadio que había visto afirmarse la gloria de Gatica. “¿Cómo es posible? ¿Una banda de música en lugar del Mono? Hay que llamar a la embajada de Inglaterra para suspender ese espectáculo.”

La discusión persistió hasta el amanecer, y fue Jesús Gatica, hermano del muerto, y ex boxeador también, quien pudo ponerle punto final, aceptando las razones que daba Quartucci: “A José María hay que llevarlo a la Federación, porque ése es el único lugar que no está cerrado para ninguno de sus amigos.”

Una corona para el campeón

No toda la Corte, sin embargo, se sintió a gusto el miércoles en los salones de la calle Castro Barros. Algunos fieles estaban irritados porque, a las 9 de la mañana, ni una sola flor acompañaba el féretro del Mono. Entonces, tres de ellos extendieron una hoja de diario entre los cirios y detuvieron a todo el que entraba para pedirle que arrojase una moneda sobre la hoja, cinco, diez pesos, o lo que fuera, con los cuales podría comprarse “una corona inmensa, la más grande de todas, la única corona digna del campeón”. Alguien les previno que la colecta era irrespetuosa, al menos allí, donde estaba el cadáver. Lo entendieron. Retiraron entonces el papel de diario, buscaron una caja de cartón, y después de lacrarla, empezaron a vocear en el vestíbulo: Una moneda… Una moneda para la corona de Gatica. Hacia las diez de la mañana, los fieles llamaron a un agente de policía y contaron delante de él los 3.800 pesos que había dentro de la caja. Todos juntos caminaron después hasta una florería, volcaron las monedas sobre el mostrador y dibujaron en un papel una corona fabulosa, con guardas de claveles y crisantemos. —Esta es la que queremos —dijo uno de los mal trazados fieles—. Es para Gatica. —Con 3.800 pesos no alcanza —dijo el florista—. Esa corona cuesta cinco mil. Y después, como quien ha calculado su golpe de efecto, agregó: —No importa. Yo me ocupo de la diferencia. Pero, ¿qué letras vamos a poner en la faja morada? La Corte de los Milagros volvió a discutir, rechazó tres o cuatro frases propuestas por el florista, y luego pareció conforme cuando un vendedor de caramelos, el Goyo, vociferó excitado: —Ara sé! Que no haya nombres en la corona. Solamente esto: El Pueblo a su Ídolo.

***

Nada, fuera de la vanagloria, le quedaba a Gatica cuando le llegó el turno de morir. Hundido en una pobre casucha de Villa Dominico, casado por tercera vez, arrastrando sobre sus espaldas un pedido de captura por agresiones y persecuciones, acabó por servir como portero en la cantina de Alberto Morán, un cantor.

Nada, fuera de la vanagloria, le quedaba a Gatica cuando le llegó el turno de morir. Hundido en una pobre casucha de Villa Dominico, casado por tercera vez, arrastrando sobre sus espaldas un pedido de captura por agresiones y persecuciones, acabó por servir como portero en la cantina de Alberto Morán, un cantor.

Todo lo que buscó era el desquite, la ostentación de rabia contra los hombres que lo abofetearon en la infancia o le negaron un sandwich en los bares que están bajo la recova de Paseo Colón. En el Luna Park, las multitudes de la popular enronquecían para que ganase sus combates, mientras los espectadores del ring-side (cuentan los cronistas de boxeo) se devoraban las uñas a la espera de que cayese. Y él, impertérrito, burlón, arrojaba resina o aserrín con el pie, contra los segundos del adversario, cuando lograba llevarlo hasta su rincón, o aguardaba el k.o. de todo el que lo enfrentase con las manos sobre la cintura y una chispa de desdén en los ojillos tumefactos.

Cada ser humano muere a su manera, y el final de Gatica es el exacto cierre de su vida tumultuosa. Su cuerpo hecho para la pelea se apaciguó destrozado, y el ¡Dale, Mono! que había oído durante casi 20 años se transfiguró en un “No me dejés tirado, hermanito”, la última frase que él balbuceó agonizante en el hospital Rawson. Como quien sale de la orilla y el barro para volver a sumergirse en ellos.

Artículo publicado en la revista Primera Plana #54 – Noviembre 1963