Olfatearon el diluvio y se reunieron en la nave, para planear las últimas jugadas fabulosas antes de la inundación. El Mono, el Sapo, la Oveja, el Lobo y el Ratón llegaron con un bolsito cada uno, se ataron los botines con varias vueltas de cordón por debajo de la suela y salieron a la aventura.

Agustín Irusta fue bautizado Mono un día en que se colgó del travesaño, como si fuera la rama de un árbol, para hacer vista y dejar pasar la pelota por arriba. El apodo le calzó también a su estilo, siempre agazapado, cuidando la jaula de tres palos y vestido con polera oscura como su contemporáneo ruso Lev Ivánovich Yashin, la Araña Negra, otro portero animal.

El Mono había llegado de Villa María, Córdoba, a solo sesenta y seis kilómetros de Bell Ville, conocida como la Capital Mundial de la Pelota de Fútbol, porque allí se inventó el primer balón sin tiento y sin relieve en sus costuras, en 1931. El arquero había conocido la rudeza de la albañilería y la pintura de obra y el esfuerzo le había desarrollado callos protectores, guantes invisibles debajo de sus guantes profesionales. Podía atajar un puercoespín.

El Mono había llegado de Villa María, Córdoba, a solo sesenta y seis kilómetros de Bell Ville, conocida como la Capital Mundial de la Pelota de Fútbol, porque allí se inventó el primer balón sin tiento y sin relieve en sus costuras, en 1931. El arquero había conocido la rudeza de la albañilería y la pintura de obra y el esfuerzo le había desarrollado callos protectores, guantes invisibles debajo de sus guantes profesionales. Podía atajar un puercoespín.

El club aprovechó sus dos habilidades: la de guardameta y la de obrero. Le encargó entrenar y también mantener las plateas en buen estado, para que los hinchas disfrutaran los domingos de una verdadera función de gala.

El Mono llegaba al Gasómetro a media mañana, tomaba unos mates, se calzaba la ropa de fajina y pasaba la lija por las maderas, que luego barnizaba o pintaba de rojo, azul o blanco.

Compartía las tareas de mantenimiento con uno de sus marcadores centrales, Oscar Posenatto, que venía de Gualeguay. Algunas jornadas el Mono le arrojaba pinceles, empapados de aguarrás, como si le pasara la pelota. “¡Ahí va!”, le gritaba. Y Posenatto atrapaba la herramienta en el aire, o la pelota para salir jugando.

Las manos de Irusta eran tan grandes y quedaban tan manchadas, que sus huellas impresas podrían haber poblado las milenarias Cuevas de Altamira en quince minutos.

En los descansos laborales, se sentaba a tomar aire en las plateas aún descascaradas para observar las prácticas de Héctor Facundo, el Coco Rossi, Humberto Indalecio Cancino y Silvio Ruiz. “Son unos jugadores que Dios me libre…”, elogiaba el Mono. Los admiraba, los veía mientras barría las gradas, soñaba con atajar en la máxima división.

El Mono jugaba al vóley en el club para matar el tiempo, y comía pebetes de jamón y queso con lo que ganaba por las changas, hasta que en 1963 le tocó debutar en primera. Fue contra Atlanta, en un partido parejo, que iba 2 a 2 cuando un delantero bohemio le cabeceó a las manos… y al Mono se le escabulló la pelota.

Gol.

Derrota de San Lorenzo. Y un momento crucial para su destino.

Podía haber sido el último partido de ese arquero, tan joven que estaba enrolado en el servicio militar, pero el técnico le renovó la fe y lo volvió a poner en el partido siguiente, nada menos que contra Huracán.

Salió serio el Mono a la cancha y, a los 6 minutos, el árbitro cobró penal para el Globo y el murmullo de los cuervos reverberó a sus espaldas. Agustín lo sintió como una prueba para su temperamento.

Quería superar su condición de changarín, hacer que su pueblo y sus compañeros se sintieran orgullosos de él, y mostrar el amor que sentía por el Ciclón.

Por eso voló a un costado, atrapó la pelota y se ganó la confianza de todos.

Siguió en San Lorenzo por mucho tiempo más.

El 28 de mayo de 1967 protagonizó un momento muy curioso del fútbol profesional: en el Gasómetro, jugando para la tercera, le tocó enfrentar a su hermano, Rolando Irusta, que venía de ser arquero suplente de Antonio Roma en el Mundial de Inglaterra y ahora defendía los colores de Huracán. Fue otro instante impensado, un Irusta contra otro Irusta, duelo que ganó Agustín por mantener el arco en cero, mientras que a su hermano le hicieron cuatro.

Desde 1963 hasta su retiro en 1976, el Mono jugó 267 partidos en primera y se convirtió en el arquero que más veces cuidó del arco del Ciclón.

*

A la derecha del Mono jugaba el Sapito. Sergio Bismark Villar.

Era un niño saltarín de charcos cuando una vecina de la localidad montevideana de Cerrito de la Victoria le puso el sobrenombre.

Anfibio para jugar a la pelota, equilibrista para llevarla junto al cordón, le gustaba marcar sin hacerle foul al rival. Creció hasta 1,5 metro, jugó en el Sportivo Canillitas y en Defensor, pero cuando Peñarol evaluó comprarlo, lo descartaron por petiso, en una época en que los marcadores de punta uruguayos eran jirafas o bulldogs.

Anfibio para jugar a la pelota, equilibrista para llevarla junto al cordón, le gustaba marcar sin hacerle foul al rival. Creció hasta 1,5 metro, jugó en el Sportivo Canillitas y en Defensor, pero cuando Peñarol evaluó comprarlo, lo descartaron por petiso, en una época en que los marcadores de punta uruguayos eran jirafas o bulldogs.

Fue comprado por San Lorenzo en 1968, cuando casi nadie en la Argentina lo había visto jugar. Apenas cruzó el Río de la Plata (era la primera vez que un sapito saltaba el río tan ancho), fue llevado a Boedo.

El Sapo conoció antes el Gasómetro que el Obelisco y, desde entonces, ese estadio de madera y tango de avenida La Plata fue la huella de su andar.

Tim, un técnico brasileño que armaba el equipo con botones y chapitas sobre una tabla, le dio la oportunidad de probarse en el puesto de marcador lateral derecho. Y la camiseta número 4 se le adhirió a la piel.

Pegadito a la raya, con astucia y sin patadas, despertaba la admiración de la platea de niños, que lo veían flamear, retroceder, frenar, girar y retomar la posición como si fuese, en vuelo, un picaflor.

Ante sus quites y salidas elegantes, la hinchada coreaba: “Y chupe, chupe, chupe, no deje de chupar, el Sapo es lo más grande del fútbol nacional”. Y tanto fue así que la Selección Argentina analizó pedirle que se nacionalizara, si total, en su país lo consideraban chiquito.

Con la primera plata que ganó cumplió una promesa: le compró un televisor a su mamá, que vivía en Uruguay pero había nacido en La Plata. Y de la pensión que habitaba en Balbastro y Centenera, a seis cuadras de la cancha, pasó a un departamento en el Once y pudo comprarse su primer auto, un Fitito verde, parecido a un sapito.

Se quedó 13 años en el club y con 601 partidos, entre oficiales y amistosos, se convirtió en el jugador que más veces representó al Ciclón en toda su historia. Fue uno de Los Matadores, el primer campeón invicto del fútbol argentino, integró el equipo bicampeón de 1972 y se coronó por cuarta vez en 1974. “Conocía el campo de juego más que mi casa. Hasta los pozos tenía contados, sabía dónde picaba mal, hasta eso usaba para jugar”, señala con melancolía.

Siempre estuvo agradecido al club. Tanto que un día, cuando no tenía demasiadas cosas para donar, le pidieron que aportara algo para el Museo Jacobo Urso, de San Lorenzo, y el Sapito donó los meniscos de su rodilla derecha. En un frasquito con formol.

Él lo pensó como una broma, pero la donación fue aceptada con entusiasmo y el objeto, una pieza realmente única, que no tienen los museos del Milan ni del Real Madrid, se convirtió en uno de los más observados de la exhibición.

Recostado en la ventana del bar San Lorenzo que da a la avenida La Plata, el Sapito piensa en aquel templo que lo vio brillar: “Yo al Gasómetro lo veo. En mi mente está. Si me acuerdo hasta del día que vino Sandro a los carnavales, y el Dúo de Dos. Yo no tengo dudas, el estadio está ahí, mirá”, invita. Y tiene razón, para los cuervos el estadio sigue allí, como un holograma de nostalgia que se activa ante la mínima evocación.

El Sapo Villar guarda en su casa una platea de madera y un tablón de las tribunas que lo vieron transitar la línea de cal. Se dice que hay miles de hinchas que conservan butacas, lámparas y astillas de lapacho, y que pronto volverán a unirse para reconstruir el Gasómetro.

De ese sueño, Villar es militante: participa de las campañas por la Vuelta a Boedo, se sumó a un acto multitudinario en la Plaza de Mayo para pedir la restitución histórica de los terrenos de avenida La Plata que le quitaron a San Lorenzo durante la dictadura y fue “actor” en un corto para convocar a los hinchas, en una escena compartida con el Toscano Alberto Rendo.

Hace poco, mientras caminaba por la calle Rondeau, el Sapo se topó con un mural de sí mismo y sus recuerdos se atropellaron. En ese momento, una profesora de matemáticas salió a la calle y, sorprendida, casi se agarra una tortícolis de mirar el cuadro y el original: “¡Sapito, Sapito, somos sus vecinos, usted vive con nosotros!, ¿se da cuenta?”. Y sí, el Sapo se dio cuenta. Y el silencio se apoderó de su pequeña figura.

Sergio Bismark Villar sigue andando por Boedo. Hay días en que se detiene en la avenida La Plata y dice: “A veces entrábamos por acá, por esta puerta”. Y puerta a la vista no hay.

Pero el Sapito habla con el alma.

Esa puerta él la ve.

*

El compañero de pieza del Mono era el Lobo. Rodolfo Fischer, nacido en la ciudad de Oberá, Misiones, provincia de paisaje serrano, selva y tierra colorada. Allí, su máximo sueño era ser dentista.

Jugaba en un equipo de barrio que cambiaba de nombre según las dimensiones de la cancha: se llamaba Siete de Oro en la chica y Once Estrellas en la profesional, lo que se dice un equipo flexible.

Jugaba en un equipo de barrio que cambiaba de nombre según las dimensiones de la cancha: se llamaba Siete de Oro en la chica y Once Estrellas en la profesional, lo que se dice un equipo flexible.

En la secundaria practicó atletismo y batió récords en salto en largo y en cien metros llanos. Era un lobo que parecía también jaguar. Terminó siendo un centrodelantero feroz, con capacidad para pegarle con las dos piernas y un pique largo en habilidad que lo hacían distinto a los demás.

Se probó en San Lorenzo en 1963, quedó enseguida.

Iba a la cancha en tren, desde Monte Grande hasta Lanús, y de allí se tomaba el colectivo 112, que lo dejaba en la puerta del Gasómetro. El viaje duraba horas, un safari.

Al Lobo le gustaba cazar liebres y perdices, y conversaba sobre el arte de perseguir animales con el arquero Carlos Batman Buttice, el hombre murciélago, famoso por su mirada y su puntería.

En el Gasómetro, Rodolfo enfrentó a grandes animales del arco, entre ellos el Gato Andrada y el Pato Fillol. Un admirador, conocido como Chano, lo empezó a llamar Lobo por el gesto que adoptaba su rostro cuando sacaba su patadón letal: mandíbula apretada y mirada filosa.

Fischer solía mandar la pelota a la tribuna, pero en poco tiempo puso el arco en la mira y se convirtió en uno de los goleadores históricos del club.

El estadio de avenida La Plata fue el hábitat ideal para su crecimiento como definidor. El ronroneo del comienzo se transformó en ovación. “La hinchada de San Lorenzo fue magnífica conmigo, siempre le voy a estar agradecido. En esa cancha había una bohemia especial y el aliento parecía una caricia en el lomo”, describe el autor de 141 goles y de una bicicleta en los desbordes imposible de frenar.

El Lobo estuvo presente en los veinticuatro partidos del campeonato ganado por Los Matadores en 1968. Y se hizo firmar una camiseta original por todos sus compañeros de equipo, otro tesoro desconocido y en la diáspora del Gasómetro.

Hoy, de nuevo en Monte Grande, guarda una joya más de aquel tiempo: el recuerdo del día en que Diego Maradona, en Boedo, le pidió sacarse una foto.

El Lobo logró además lo que muy pocos jugadores han conseguido: estar en la pluma del escritor cuervo más grande de todos los tiempos, Osvaldo Soriano.

(En febrero de 1972, Soriano escribió un artículo en el diario La Opinión donde advertía que “el éxodo de jugadores argentinos, mayor que el que en 1949 provocó el mayor desastre de la historia, ha sido favorecido por la caída del peso argentino. Unos pocos dólares bastan para que los clubes –todos en bancarrota– se desprendan de sus mejores valores”. Era un visionario.)

*

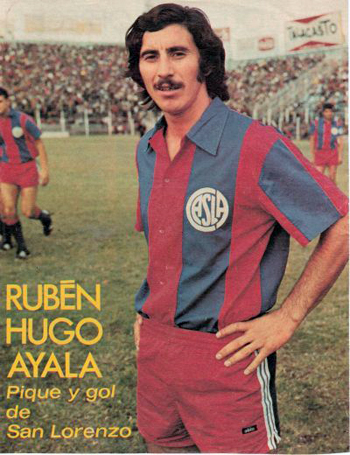

Viene el eco de la jungla con una revelación: Rubén Hugo Ayala casi no pasa a la posteridad como Ratón, sino como Lauchita.

Movimientos de roedor le veían, eso era indiscutible, por su velocidad para escapar de los marcadores. Pero un camionero vecino que jugaba con él en los campeonatos del barrio le pasaba la pelota al grito de “¡Laucha!” o “¡Lau-chita!”. El conductor se llamaba José Vadano. Y no estaba convencido de su propia invención, así que siguió pensando apodos.

“Te digo Lauchita por rapidita, chiquita, huidiza”, le explicaba cuando Rubén le pasaba cerca, que era muy de vez en cuando, porque el 7 no paraba de correr de aquí para allá.

“Te digo Lauchita por rapidita, chiquita, huidiza”, le explicaba cuando Rubén le pasaba cerca, que era muy de vez en cuando, porque el 7 no paraba de correr de aquí para allá.

Rubén vivía en Lanús y estuvo a punto de jugar en Avellaneda, pero cuando se fue a probar a Racing la persona que lo había contactado faltó a la cita. Entonces fue a San Lorenzo, junto a Ramón Cacho Heredia, marcador central, pichón de crack.

El Laucha se sorprendió al ver la inmensidad del Gasómetro y le llamó la atención el poco pasto que había, lo imaginaba más tupido. Pero apenas le dieron la pelota se la llevó hasta el otro arco con la velocidad de un rayo. Es posible que ese día haya batido la marca histórica de los cien metros llanos, pero nadie llevaba un cronómetro para comprobarlo.

Tenía apenas 14 años.

“Desde aquel día tan hermoso para mí, recorrí todo el camino de las fuerzas básicas, salí campeón y goleador en todas las divisiones inferiores y el Gasómetro me acompañó en cada uno de los momentos. Recordar ese estadio es como recordar a mi mamá y a mi papá”, dice hoy desde México, con su voz bajita, como el vuelo de un gorrión.

Después de una semana en San Lorenzo, Laucha se convirtió en Ratón. Y el nombre Hugo desapareció del documento: el wing derecho pasó a llamarse Rubén Ratón Ayala.

“Me pasaba a buscar Oscar Calics, que vivía en Remedios de Escalada, y nos íbamos juntos para avenida La Plata. Tenía buenos compañeros, pero, claro, en Los Matadores tenía adelante a Fischer, así que Tim, el técnico, me llevaba a la concentración solo para comer, porque me veía flaquito, pero estaba claro que el titular era el Lobo“, recuerda Ayala, consciente de que donde mandaba Lobo no mandaba Ratón.

Ayala hoy vive a siete mil kilómetros de Buenos Aires, pero la conversación sobre el Gasómetro lo transporta hasta Boedo: “Jugar con el Cacho Heredia no tenía precio. Y hacer un gol en ese estadio fantástico ni te cuento, parecía que no había alambrado, se sentía el abrazo de la gente”.

“Incluso tuve problemas de confianza para definir y los hinchas me seguían alentando. Hasta que un día vino el Toto Lorenzo y me dijo: ‘Usted va a ser el nuevo Lobo Fischer’, y ahí recobré valor. Hice 22 goles y salimos bicampeones”. Fue en 1972.

Tres años después, como jugador del Atlético de Madrid, filmó la publicidad para la Argentina de los botines Interminable, dirigida por el cineasta Eliseo Subiela, hincha del Ciclón. La parte final del guión pasó a la historia. Un locutor decía al comienzo: “El calzado deportivo de los campeones. Cómprelo aquí porque…” y ahí aparecía la vocecita del Ratón: “…en Europa no se consigue”. Fue uno de los avisos más vistos de todos los tiempos, incluso hoy en Youtube.

“Encima, yo en esa época no usaba Interminable, sino Puma o Adidas, ¡ja ja ja! Eso sí que fue increíble, porque he andado mucho por el mundo, por Rusia, Japón, Rumania o Bélgica, y siempre aparece un cuervo para decirme ‘En Europa no se consigue’ y darme un abrazo”, se emociona el Ratón, hoy abuelo.

Quiso el azar que los equipos mexicanos que entrenó también tuvieran nombre de animales: “Los Potros de Hierro” del Atlante, el Cobras de Querétaro, el Cobras de Ciudad Juárez y uno de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que ganó el torneo de originalidad, pues a su equipo le puso Correcaminos.

*

Termina esta fábula, pero falta la dedicatoria. Es para el jugador con apodo animal más grande de todos. El que jugó para el conjunto y nunca para el lucimiento personal. El que fue quizás el 5 de San Lorenzo más querido de todos los tiempos. El que saludaba uno por uno a los hinchas más jóvenes en la platea sur del Nuevo Gasómetro. El que dejó una charla pendiente. Este capítulo es para usted, querido Roberto Oveja Telch.

Termina esta fábula, pero falta la dedicatoria. Es para el jugador con apodo animal más grande de todos. El que jugó para el conjunto y nunca para el lucimiento personal. El que fue quizás el 5 de San Lorenzo más querido de todos los tiempos. El que saludaba uno por uno a los hinchas más jóvenes en la platea sur del Nuevo Gasómetro. El que dejó una charla pendiente. Este capítulo es para usted, querido Roberto Oveja Telch.

(El texto fue tomado del libro “Los tesoros del Gasómetro”, escrito por Pablo Clavo y publicado por Editorial Aguilar.)