Encuarentenada en mi cuarto por haber sido contacto directo de una persona que dio positivo al Covid, hace cuatro días que me dedico a ver noticias, vídeos y fotos de Maradona. La paliza que le estoy dando a mi teléfono, a la televisión y al ventilador de techo debe ser similar a la que le dio el Diego a cualquiera de sus rivales a lo largo de su historia con la pelota.

Aprendí palabras nuevas. En realidad, conceptos. Hace unos años caí en la cuenta de que no puede haber pensamiento hasta que no aparece el lenguaje. Sombrerito, palomita, rabona, chilena, el escorpión, la cuchara, son un montón. Las aprendí en esta sobredosis maradoneana que tiene todo tipo de condimentos. Desde lo más obvio: la clase trabajadora y la que no tiene ni siquiera eso (trabajo) sería la que iría a peregrinar por unos segunditos para agradecer frente al cajón y habría en las redes sociales todo tipo de expresiones clasistas.

Aprendí palabras nuevas. En realidad, conceptos. Hace unos años caí en la cuenta de que no puede haber pensamiento hasta que no aparece el lenguaje. Sombrerito, palomita, rabona, chilena, el escorpión, la cuchara, son un montón. Las aprendí en esta sobredosis maradoneana que tiene todo tipo de condimentos. Desde lo más obvio: la clase trabajadora y la que no tiene ni siquiera eso (trabajo) sería la que iría a peregrinar por unos segunditos para agradecer frente al cajón y habría en las redes sociales todo tipo de expresiones clasistas.

Como era de esperarse comienza a aparecer todo ese espionaje absurdo: si Diego estuvo tantas horas sin atención médica, que obligaron a mentir a la enfermera, que la herencia está interceptada por diferentes personas a las que la prensa categoriza. Los medios se esfuerzan para que haya herederos que te caigan bien y otros que te caigan mal. Todo parece escrito por un guionista. La última mujer del Diego que no pudo entrar al velatorio porque las que ocuparon ese trono antes que ella la vetaron. Mugres de la tv; y de la vida y la muerte.

Y así, cada tantas horas, de golpe, te enterás de una hermosura nueva del Diego. Que su última cena fue mi comida favorita: los sánguches. Que salió el 10 en la Quiniela y el Diego sigue jugando para los de su clase. Que la Dalma ya no le tiene miedo a la muerte. Y entonces, después de cuatro días así empezás a tener sueños.

Y así, cada tantas horas, de golpe, te enterás de una hermosura nueva del Diego. Que su última cena fue mi comida favorita: los sánguches. Que salió el 10 en la Quiniela y el Diego sigue jugando para los de su clase. Que la Dalma ya no le tiene miedo a la muerte. Y entonces, después de cuatro días así empezás a tener sueños.

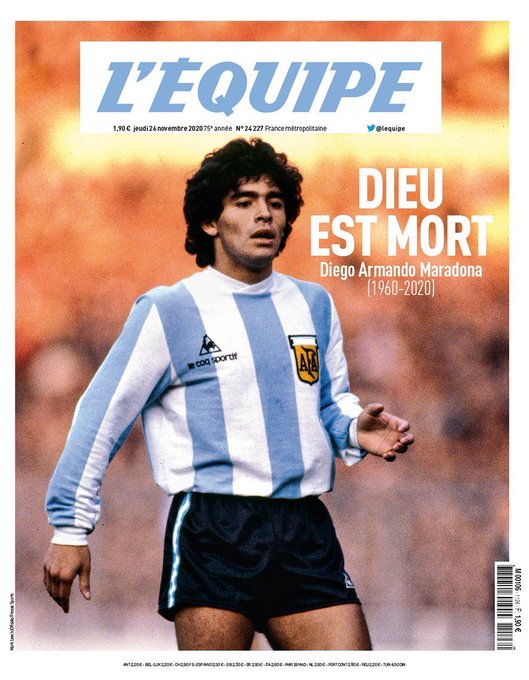

Hoy me desperté con este y me apuré a escribirlo para que no se me fuera de la cabeza. La historia era distinta. A Diego le diagnosticaban algo que él no estaba dispuesto a transitar. No quedaba tan claro qué era exactamente, supongo que porque tampoco importaba. Él nos pedía a Hamilton y a un viejo amigo que no veo hace mucho, Juan; que lo lleváramos a morir a Cuba (perdón el narcisismo, pero los sueños son así). Como era de público conocimiento, todos van a despedirlo al aeropuerto y él se para al lado del baúl del avión y con un gesto grandilocuente de ojos cerrados y brazos abiertos, abre las compuertas. Pero en vez de poner valijas la gente llena la nave de flores, de ofrendas, de cartas, dibujos hechos por nenitos que nunca lo vieron jugar pero que recibieron de herencia todas esas historias que existen a partir de la magia de haber sido contemporáneo a un Dios. Meten altares hechos con caracoles, choripanes que no se desarman, pelotas armadas de materiales extravagantes, hay osos de peluche como los que le tiran a los cantantes de música melódica y bombachas de encaje negro y rojo, cómo las que le arrojaban a Sandro. Hay de todo, realmente el baúl está por estallar.

De golpe la escena se corta y estamos a orillas del mar. Pero no parece un mar cubano, de esos que se ven los folletos de venta de pasajes al Caribe. La arena es oscura, el agua no es transparente. Claramente el Diego cambio de opinión sobre el destino y estamos en Mar del Tuyú o en algún lugar de la costa Atlántica. No se ven casas cerca del mar, por lo que intuyo que se trata de un balneario que los chetos todavía no colonizaron con esas casas pedorras de vidrio con las que juegan a hacerse los racionalistas.

De golpe la escena se corta y estamos a orillas del mar. Pero no parece un mar cubano, de esos que se ven los folletos de venta de pasajes al Caribe. La arena es oscura, el agua no es transparente. Claramente el Diego cambio de opinión sobre el destino y estamos en Mar del Tuyú o en algún lugar de la costa Atlántica. No se ven casas cerca del mar, por lo que intuyo que se trata de un balneario que los chetos todavía no colonizaron con esas casas pedorras de vidrio con las que juegan a hacerse los racionalistas.

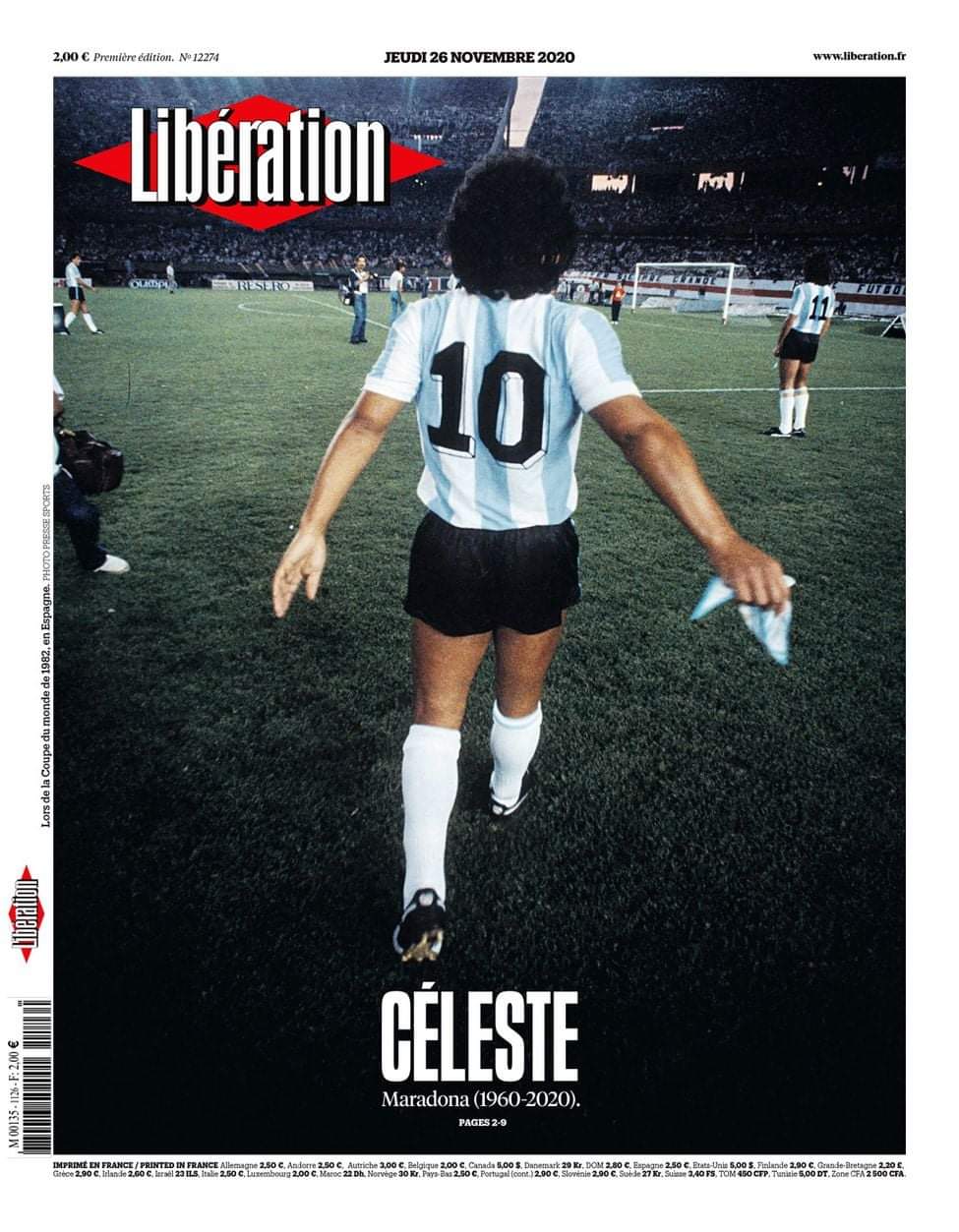

Estamos ahí, con el avión y los objetos se empiezan a desplazar hacia el agua, y flotan, y el Diego camina por encima de los choris, que siguen sin desarmarse, y por encima de remeras con su cara o con el número 10, que se mantienen rígidas, cómo fragmentos de un gran puente entre este mundo vulgar y el más allá, para que él se ría de las reglas de la física por última vez. Empieza a llegar gente de todos lados, pero por primera vez no lo molestan, no lo agobian. Solo lo quieren despedir y entonces se quedan arriba de los médanos, sonriendo y tirando besos al aire.

En el médano más grande hay gente que va de los 40 años para abajo, el número que quieras. Parece que por fin los hijos se dignaron a juntarse para él, pienso. Pienso “qué fácil es hacer feliz al otro”. No hace falta mucho, y sin embargo a veces no nos detenemos a practicarlo. Me acerco a Hamilton y le murmuro al oído: “debe ser que ahí están los nietos también”. Hay una música de ovación a la que le bajaron el volumen. Es una música suave de canciones de cancha en clave sinfónica, que viaja con el viento y va modificando su intensidad.

Me despierto con el ruido que sale de un televisor en otro cuarto de la casa, con esa música melodramática que usaron los noticieros esta semana. Qué bronca. Quería seguir soñando. Algo similar me pasó una mañana que soñaba que me transaba a Don Draper y me despertaron un segundo antes de que Don me apoyase sus labios.

Pienso en cómo hubiese continuado mi viaje onírico, si pudiera elegirle un desenlace. Diego desplazándose por encima de los objetos. Muchos barriletes de colores yéndose disparados al cosmos. El avión que despega y empieza a dibujar en el cielo palabras, frases con esa tiza blanca: la tenés adentro, la pelota no se mancha, sigan chupando, se le escapó la tortuga, soy, fui y seré un drogadicto; fuma bajo el agua, nunca quise ser un ejemplo… hay frases para un año seguido de dibujos en el cielo.

Mientras el Diego sigue bailando una cumbia arriba de sus ofrendas, haciendo jueguito y que otra vez suene “Life is life”. Está llorando, está riendo, está cantando, tiene los rulos densos como una selva negra. Se pone de cara a nosotros, a la gente, para saludarnos con un gesto parecido al que hacen las Reinas de la Primavera, que mueven la palma de sus manos como si atraparan algo en ese hueco. Tiene un rictus particular en la cara, una mirada mansa, despreocupada, con rayos de luz, como de un cristo mitológico y sensual. Nunca nadie le vio esa cara. Nunca nadie partió al infinito con la certeza de ser inmortal.