Había ensayado ese camino decenas de veces. El callejón, los puestos de emoliente, el olor a fritanga, el ruido de la gente. En Barrios Altos, entre el laberinto de casuchas viejas, túneles y tugurios, podía pasar inadvertido. Incluso su peligrosa carga sería invisible entre la multitud. Metida en una mochila roja que llevaba sobre el pecho, su encomienda no tenía por qué llamar la atención. No más que las bocinas de los automóviles, los gritos de los vendedores ambulantes y la prisa gris de cualquier sábado al mediodía.

Pero ese sábado, todo era diferente. Esta vez, todo estaba lleno de banderas del Perú. Colgaban de las ventanas, de las puertas, de las esquinas sin ruido, como mortajas rojiblancas de una ciudad muerta.

Dobló una esquina, subió unas escaleras y cruzó el patio interior de una vieja quinta, hasta la siguiente salida. Lo recibió un silencio fúnebre. Le pareció que alguien lo seguía, pero en todo el patio sólo se sentía el sonido de sus propios pasos.

Sin duda, más adelante encontraría a los vecinos. En dos o tres curvas, si la memoria no lo engañaba, alcanzaría el caño de agua. Era el único caño de esa parte del barrio. Estaría lleno de familias llenando recipientes para lavar la ropa o a los niños. Madres bulliciosas y niños revueltos.

Sin duda, más adelante encontraría a los vecinos. En dos o tres curvas, si la memoria no lo engañaba, alcanzaría el caño de agua. Era el único caño de esa parte del barrio. Estaría lleno de familias llenando recipientes para lavar la ropa o a los niños. Madres bulliciosas y niños revueltos.

Necesitaba toda esa actividad callejera. La algarabía era el refugio perfecto para su objetivo: un intercambio rápido y seguro. Una entrega sigilosa y profesional, sin palabras ni aspavientos. Dos hombres se encuentran en la multitud, se saludan, un paquete cambia de manos y se despiden. No debía tomar más de cinco segundos.

Había recorrido el camino muchas veces, y volvería a hacerlo esta vez. Sólo le faltaban dos o tres curvas. En el reparador de calzado, a la izquierda. En el vendedor de cigarrillos, de frente. Entregaría su carga y desaparecería. Literalmente. En la panadera gorda, a la derecha. Ya debía estar cerca.

Al menos, Barrios Altos era un buen lugar para la entrega. Resultaba imposible que lo siguieran en esa endiablada enredadera de callejuelas y casas superpuestas. A él mismo, a pesar de todas las veces que había ensayado la ruta, le costaba reencontrarla. Vacía de vida entre sus apretados muros, Barrios Altos parecía otro distrito, en otra ciudad. Sólo el cielo color panza de burro le recordaba que seguía en su Lima de siempre.

¿Era por aquí? ¿O por ahí?

Algo estaba ocurriendo. Algo anormal. ¿Por qué no había nadie ahí afuera? Aseguró su carga suavemente entre el pecho y el hombro y olfateó el aire. Incluso olía diferente que otros días. Pero lo peor era el silencio. Le llegaban ruidos de dentro de las casas, en sordina. Botellas chocando. Risas. Conversaciones. A veces, de repente, un niño con el uniforme escolar gris pasaba corriendo a su lado, sin mirarlo. Cajones de cervezas vacíos yacían en las puertas. Pero afuera, ni un ruido, como una gigantesca tumba al aire libre.

¿Dónde carajo estaba ese caño? ¿En qué calle se había confundido? En ese lugar no había ni direcciones. La carga se movió en sus brazos. Él la apretó con firmeza, pero con suavidad. Oyó un sonido familiar. Un clamor apagado. Salía de todas las puertas cerradas. Al principio era un murmullo sin forma. Un rugido lejano. Pero se fue convirtiendo en una melodía machacona y exaltada. Posiblemente, La Internacional o algún himno comunista. No lo sabía ni quería averiguarlo. Sólo quería salir de ahí. Encontrar el caño o la salida, con o sin su mochila roja.

Se apostó en un cruce de caminos y aguzó el oído. Reconoció algunas palabras de la canción, y su cadencia solemne y orgullosa. Era el himno nacional. Y no lo estaban cantando los habitantes de las casas. Salía de los televisores.

Se apostó en un cruce de caminos y aguzó el oído. Reconoció algunas palabras de la canción, y su cadencia solemne y orgullosa. Era el himno nacional. Y no lo estaban cantando los habitantes de las casas. Salía de los televisores.

«El fútbol», pensó. «Me había olvidado.»

Después del himno, un periodista anunció lo que se venía. Era la primera voz que se oía con claridad, y él la recibió aliviado.

—¡Esta vez sí, Perú! Con Chumpitaz en la defensa, el «Poeta de la Zurda» Cueto en el medio campo y el «Nene» Cubillas en la delantera, entra en la cancha de Córdoba el mejor equipo de nuestra historia. Nuestros muchachos llegan a Argentina 78 maduros y listos para dar la sorpresa. Escocia es un rival muy duro, acaba de ganar a Francia e Inglaterra, pero Perú seguro que tiene algo que decir…

Sonó el pitazo inicial y los jugadores se echaron a correr. Desde las casas, la gente los saludó con aplausos y gritos. Pero apoyado contra una pared mugrienta, con su mochila sobre el pecho, él suspiró. Sin duda, ése era el peor día de la historia para hacer su entrega.

Retomó la búsqueda del caño de agua. Debía estar por ahí. Los caños no se mueven. Por las ventanas entreabiertas de las casas le llegaban imágenes del partido como chispazos en blanco y negro. Los escoceses llevaban casaquillas oscuras, y los peruanos, su eterna camiseta blanca con la franja roja en diagonal, como un latigazo en el pecho. Frente a ellos, en sus casas, los habitantes de Barrios Altos bebían cervezas y se mordían las uñas, todos oyendo al mismo narrador del partido:

—Otra vez, Escocia atacando por la izquierda, en la parte baja de sus pantallas. Ése era Johnston. Lanza el disparo Masson, el portero Quiroga lo ataja a medias, cuidado con Jordan que arremete por el centroooo… ¡Gol! ¡Goooooooooooooooool de Escocia! ¡Gol de Jordan, número 9, con ese olfato de victoria que le caracteriza!

Desde las casas se elevó un gruñido de decepción. Y luego, centenares de voces individuales insultaron al árbitro, al número 9 de Escocia, a su madre, al Perú. Una nube negra atravesó el ánimo de los Barrios Altos.

Pero él encontró el caño. Sin duda era ése, aunque se viese diferente. Una salida de agua en un rincón relativamente amplio de la encrucijada. Normalmente, un sábado al mediodía, los vecinos se arremolinaban a su alrededor. Pero a la hora del partido, aquella esquina parecía un desierto. Le pareció oír pasos a sus espaldas. Al voltear, se encontró como todo el tiempo, solo. No había nadie para recibir el paquete. Eso lo ponía muy nervioso. No era el tipo de trabajo en que se podían cometer errores. Y sin embargo, él había cometido un error. Entre su despiste y la falta de transporte público, llevaba casi una hora de retraso. Posiblemente, su contacto lo había esperado y luego se había ido. Quizá había decidido ver el fútbol.

Optó por esperar, al menos hasta el final del partido. Quizá su contacto prefería aguardar a que comience el bullicio habitual de las calles. Si Perú ganaba, el barrio entero saldría a celebrar. Y si perdía, el barrio entero saldría a lamentarse en los bares. En cualquier caso, el ambiente recuperaría su ritmo acostumbrado. Él quería librarse de ese paquete cuanto antes. Aquello no era algo que pudiese guardar en su casa hasta otra ocasión.

El problema era qué hacer mientras tanto. Se aburría. Con disimulo, se acercó a una ventana abierta, donde una familia de tres niños estaba paralizada frente al televisor. Todos llevaban las casaquillas con la franja roja. Una de ellas ponía en letras negras a su espalda: CUBILLAS. Él se dejó mecer por la voz rítmica del narrador:

—Cubillas se la pasa a Velásquez. Marca férrea contra Velásquez, que cae al suelo. El árbitro no pita nada y Velásquez se levanta. Sigue Velásquez hacia delante. Se la devuelve a Cubillas ya en el límite del área. Peligro, que Cueto se cuela entre dos defensas, recibe la pelota, encara al portero, la cambia al palo izquierdo yyyyy… ¡Gol! ¡Goooooooooooooooooooooooool peruano! ¡Cueto, número 8, haciendo magia con la pierna izquierda y 1-1 en el marcador!

Un nuevo rugido sacudió Barrios Altos. A pesar de su contrariedad, él sonrió levemente. «Este país es incapaz de organizarse para nada útil», pensó. Pero frente a un partido de fútbol, actúa con la disciplina de un ejército. De hecho, ahora el aire sonaba como una estampida. En la casa que él veía, todos se habían puesto de pie, y les gritaban a los jugadores del televisor, como si ellos pudiesen escucharlos. El niño con la casaquilla de Cubillas llevaba en la mano una bandera bicolor que sacudía frenéticamente.

Las casas de Barrios Altos despertaron con un bramido ensordecedor. Se oyeron muebles golpeando contra el suelo, aplausos y, sobre todo, el grito de gol, una sola voz por todas partes, como si tronase en el cielo.

Agitada por el escándalo, la mochila roja se revolvió un poco y dejó escapar unos sollozos.

—Ya está, ya está —susurró él, acomodándola de nuevo contra su cuerpo—. Tranquilo nomás.

De todos los posibles paquetes del universo, hoy tenía que llevar precisamente ése. Un paquete sin nombre, sin instrucciones previas, sin control. Debió haber preguntado. Alguien debió advertirle lo que iba a transportar. Pero ya era demasiado tarde. Se aseguraría de no repetirlo. Ésta era la última vez. No sabía adónde se iría, pero no volvería a hacer este tipo de trabajos. Nunca más. Ahora tenía con quién estar. Todo iba a cambiar. Al fin. Sólo tenía que quitarse de encima este paquete. Dejarlo en otros brazos. Salir de ahí. Y olvidarlo, si podía.

En las casas se elevó una nueva oleada de protestas. Sonaba como una revolución. Volvió a mirar hacia el televisor:

—¡Pena máxima! —decía el narrador, en ese y todos los televisores del Perú—. ¡Penal a favor de Escocia! Héctor Chumpitaz ha parado un ataque de Rioch y el árbitro ha señalado el punto de castigo. Oblitas y Toribio Díaz protestan, pero el referee es inflexible. Masson se prepara para patear. Lanza el disparo yyy… ¡lo tapa el portero! ¡Un heroico Quiroga bloquea el penal!

Un nuevo rugido sacudió Barrios Altos. A pesar de su contrariedad, él sonrió levemente. «Este país es incapaz de organizarse para nada útil», pensó. Pero frente a un partido de fútbol, actúa con la disciplina de un ejército. De hecho, ahora el aire sonaba como una estampida. En la casa que él veía, todos se habían puesto de pie, y les gritaban a los jugadores del televisor, como si ellos pudiesen escucharlos. El niño con la casaquilla de Cubillas llevaba en la mano una bandera bicolor que sacudía frenéticamente.

A pesar de la euforia desatada, él estaba lo bastante alerta para escuchar los pasos que, esta vez sí, se acercaban por una de las callejuelas. Iba a darse la vuelta cuando las cosas se aceleraron.

—Muñante por la derecha, se la pasa al «Chiquillo» Duarte. Pide Cueto, el «Poeta de la Zurda», que se la deja a Cubillas. Cubillas dispara por sorpresa desde fuera del área… ¡Gol! ¡Goooooooooooooooooool peruano! ¡Cubillas, en un tiro imposible para el portero, manda la pelota al rincón donde hacen nidos las arañas y pone al Perú por delante en el marcador!

Esta vez, incluso el suelo tembló. Pero no sólo por el delirio colectivo del gol. También por el disparo de un arma, y por la bala que le cruzó al lado de la cara para alojarse en la pared, justo detrás del caño, atravesando la pintura y perforando el ladrillo.

Corrió por reflejo. En zigzag, y pegado a las esquinas. Apretó la mochila tan fuerte como pudo y escapó entre los túneles. Aún sintió otro disparo zumbando junto a su brazo antes de que las celebraciones se acallasen.

Durante los siguientes minutos, volvió a hacerse el silencio. Sólo los pasos resonaban a sus espaldas, presurosos, amenazantes. Subió unas escaleras hasta el otro lado de la calle. Dobló por numerosos callejones desiertos. Se escurrió por todos los túneles que encontró. Pensaba que, internándose más en la jungla urbana, estaría más seguro. Pero quienquiera que lo estuviese persiguiendo no necesitaba correr. Conocía bien el terreno, y aparecía por esquinas insospechadas para darle caza. Mientras él trataba de escabullirse, la misma voz emergía desde todas las viviendas:

Durante los siguientes minutos, volvió a hacerse el silencio. Sólo los pasos resonaban a sus espaldas, presurosos, amenazantes. Subió unas escaleras hasta el otro lado de la calle. Dobló por numerosos callejones desiertos. Se escurrió por todos los túneles que encontró. Pensaba que, internándose más en la jungla urbana, estaría más seguro. Pero quienquiera que lo estuviese persiguiendo no necesitaba correr. Conocía bien el terreno, y aparecía por esquinas insospechadas para darle caza. Mientras él trataba de escabullirse, la misma voz emergía desde todas las viviendas:

—Cueto… La pide Cubillas pero el pase va muy largo, hasta Oblitas que aparece de la nada y se descuelga de su marcador. Oblitas disparado, corre hacia el área rival, está en el borde, tiene un defensa detrás y… ¡falta! Peligrosísima falta en el borde del área. Oblitas protesta. Dice que lo han barrido dentro del área, pero el árbitro ya ha decretado el tiro libre…

Él se apoyó en un murito para tomar aire. Sudaba. Sentía un vacío en el estómago. El paquete de su mochila estaba inquieto. Dejaba escapar pucheros y gorgoteos.

—Por favor, cállate —le dijo—. No me hagas esto.

—Por favor… —suplicó él, meciendo la mochila, susurrando alguna nana cuya letra no conocía.

Pero sólo le respondió el narrador del partido:

—Tiro libre en el límite del área. Sotil, Muñante y Cubillas merodean alrededor de la pelota. Comentan el tiro. No sabemos quién va a patear. Cinco hombres se acomodan en la barrera escocesa…

El niño lloraba cada vez más fuerte. Él iba a reemprender la huida, pero comprendió que era

tarde. Atraído por los llantos, alguien se había deslizado hasta su murito. Lo primero que él vio fue la sombra de la pistola sobre la superficie de adobe descascarado. Quiso hablar. Pero al girar la cabeza, apenas pudo articular palabra.

Conocía a esa persona. Al menos, creía conocerla, hasta encontrarla ahí.

—Tú… Tú no…

—Quítate la mochila.

Alguien subió el volumen del televisor. El narrador decía:

—Muñante corre hacia la pelota y la deja pasar…

Él intentó dialogar. Quizá no todo estaba perdido, como en el partido, cuando Escocia iba ganando:

—Cálmate. Por favor. Esto tiene arreglo.

—Quítate la mochila, carajo.

Con las palmas abiertas, él pidió tranquilidad. Se dio cuenta de que estaba llorando porque las lágrimas rodaban por sus mejillas. Con lentitud, se quitó la mochila roja y la depositó en el suelo. El bebé, inexplicablemente, se había calmado. Como si esperase el resultado de la jugada.

—Por favor, no…

—Cállate, imbécil.

—Cubillas dispara al fin, hacia el lado izquierdo del portero, arriba y…

—No…

—¡Gol! ¡Goooooooooooooooooool peruano! ¡Qué golazo! ¡El «Nene» Cubillas se estrena en la Copa del Mundo haciendo historia! ¡Perú 3-Escocia 1!

En ese momento, el fragor de la victoria eclipsó todos los sonidos de Barrios Altos. Durante el grito triunfal que siguió, durante los abrazos y los besos y las carcajadas, nadie escuchó los llantos, amargos y desesperados, de un bebé en una mochila roja, y mucho menos el disparo final de un arma de fuego.

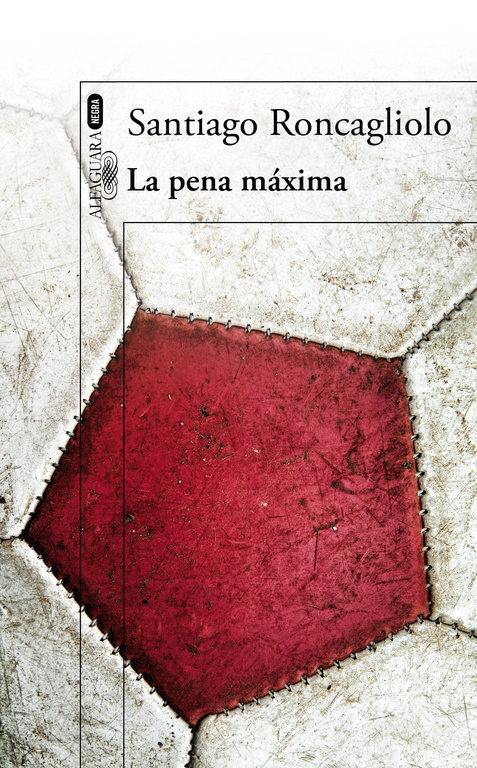

*Extraído del libro “La pena máxima”. Editorial Alfaguara. 2014.