La FIFA organiza el tercer Mundial en 1938, con sede en Francia. Consolidado como el máximo espectáculo deportivo, el fútbol convoca multitudes en la nueva cita internacional.

El equipo de Brasil ya insinúa su distinguida genética y marca un hito al ganarle 6-5 a Polonia, en uno de esos partidos que los historiadores archivan entre sus favoritos. Sin embargo, como en el torneo anterior, Italia se lleva la copa, aunque esta vez no lo hace a punta de pistola.

Así y todo, a la hora de decidir su man of the year (que con el tiempo mutaría en el menos sexista person of the year), la revista Time no se inclina por Giuseppe Meazza, gran figura del campeón que derrotó en la final a Hungría, sino por Adolf Hitler.

La elección no es una ironía cruel, sino el reconocimiento del creciente poder del dictador en una Europa donde se palpita la guerra con la nitidez de una tormenta cercana.

Hitler, quien ya ha logrado la anexión de Austria (la Anschluss, “unión” en alemán), ejecuta en septiembre de 1938 una movida clave para su política expansionista. Logra que Gran Bretaña y Francia, en nombre de la paz -es decir, para no irritar a la bestia- le permitan quedarse con parte del territorio checoslovaco.

Campea la errónea apreciación de que esa concesión detendrá las aspiraciones de Hitler y que Europa, donde España se desangra en una guerra civil, podrá evitar la repetición de una contienda a gran escala. El recuerdo de la Primera Guerra Mundial aún está fresco.

El primer ministro británico, Neville Chamberlain, y el líder francés Edouard Daladier, luego de la reunión en la que se firma el Pacto de Munich y a la que también asiste Benito Mussolini, son percibidos como garantes de la estabilidad continental y aclamados en sus respectivos países. Tales piruetas diplomáticas de la época se conocen con el nombre técnico de “política de apaciguamiento”, y el conservador Chamberlain fue uno de sus más entusiastas impulsores.

El primer ministro británico, Neville Chamberlain, y el líder francés Edouard Daladier, luego de la reunión en la que se firma el Pacto de Munich y a la que también asiste Benito Mussolini, son percibidos como garantes de la estabilidad continental y aclamados en sus respectivos países. Tales piruetas diplomáticas de la época se conocen con el nombre técnico de “política de apaciguamiento”, y el conservador Chamberlain fue uno de sus más entusiastas impulsores.

Pero el pacto promovido por el Führer, lejos de tener un efecto benéfico, señala el fracaso de la tolerancia. El proyecto hegemónico alemán da su siguiente paso con la invasión a Polonia, en 1939, y entonces el fantasma más o menos tangible de la guerra se convierte en la trágica cotidianidad europea.

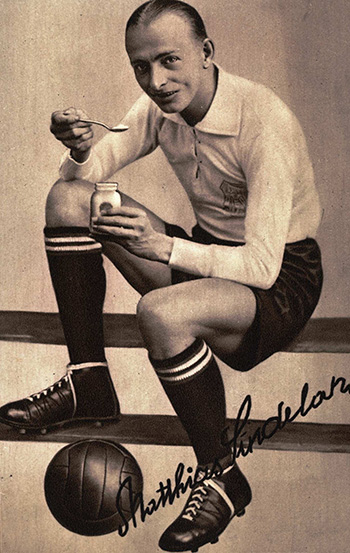

La proyección criminal del nazismo no es solo el telón de fondo del Mundial de 1938. Se trata del contexto que determina de modo indirecto las actividades y conductas sociales, entre ellas el deporte. El racismo hecho doctrina y sistema de exterminio tuvo sus manifestaciones entre algunos futbolistas de esos años. Y una de sus víctimas fue Matthias Sindelar.

Sindelar, estrella de la selección austríaca, era, según las crónicas, un escurridizo delantero cuyo talento, al parecer sinfónico, se cifra en el apodo: El Mozart del fútbol. Había descollado en el Mundial de Italia, donde el Wunderteam, con una gloriosa camada de jugadores en la que sobresalía Sindelar, cayó en la semifinal con el equipo local, que también sería su verdugo en la final de los Juegos Olímpicos de 1936.

Sindelar, estrella de la selección austríaca, era, según las crónicas, un escurridizo delantero cuyo talento, al parecer sinfónico, se cifra en el apodo: El Mozart del fútbol. Había descollado en el Mundial de Italia, donde el Wunderteam, con una gloriosa camada de jugadores en la que sobresalía Sindelar, cayó en la semifinal con el equipo local, que también sería su verdugo en la final de los Juegos Olímpicos de 1936.

La Anschluss provocó que aquellos hábiles atletas perdieran, a la vez que su nación soberana, el equipo en el que se lucían. Forzado al igual que sus colegas a defender la camiseta alemana, Matthias Sindelar, de familia judía, prefirió renunciar a su oficio y cambiar la idolatría por la clandestinidad, pues su negativa a cooperar con la grandeza deportiva del Tercer Reich lo convirtió en un perseguido del régimen.

A comienzos de 1939 lo encontraron muerto a causa de un escape de gas. Nunca quedó del todo claro si fue un accidente doméstico, un suicidio o si las relaciones entre deporte y política habían llegado demasiado lejos.