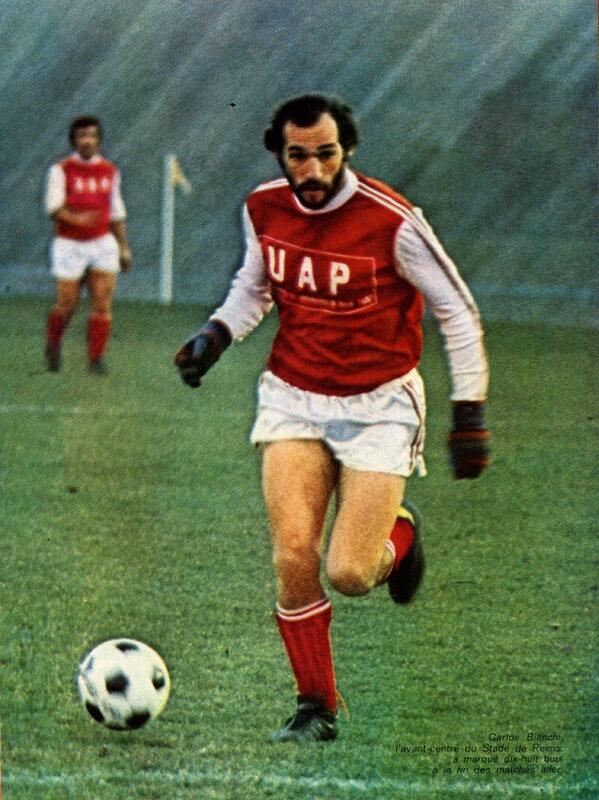

Aún hoy se cree el mejor 9 del mundo quien ha sido el mejor entrenador. Aún hoy es el argentino que más goles convirtió en la historia del fútbol en torneos de Primera División. Aún hoy es el técnico que más títulos ganó en Vélez y Boca. ¿Quién es, sin embargo, Carlos Bianchi?

***

En Francia, mientras vivía en Reims, Carlos Bianchi dormía la siesta con la 9 de la Selección. Dormía —siempre— la siesta, y lo hacía —siempre— con la 9 de la Selección.

“La usa todo el día”, le cuenta su esposa, Margarita María Pilla, a la revista Gente, el martes 27 de agosto de 1974. La revista Gente es un fotógrafo y un cronista que llegaron hace más de una hora a la casa de los Bianchi, en Reims, y ahora charlan con ella y con la madre del goleador, Julia Elena Ferrari. Los cuatro están sentados a la mesa de la cocina, es la una del mediodía, Bianchi duerme la siesta y nadie —nadie— lo puede despertar: a la noche, su equipo, el Stade de Reims, recibirá al Olympique de Marsella, y Bianchi debe —Bianchi quiere, Bianchi se impone— descansar. Así es hoy, que juega, y así será mañana, que no. El fotógrafo y el cronista miran la puerta de la cocina. Charlan, esperan, mirando la puerta de la cocina: la puerta por la que aparecerá él.

Bianchi tiene 25 años. En 1970 fue goleador del campeonato argentino, con Vélez. En 1971, también. A Francia llegó el año pasado, e igual: goleador de la temporada 1973/74 con 30 gritos. Bianchi tiene sólo 25 años pero siempre le gustará contarse así: datos, números, el orgullo y el celo de que hay un pasado —un hecho— que nadie podrá modificar. Quizá no haya épica, pero tampoco discusión. No hay pretéritos en la vida de Bianchi. El reino —datos, números— será sólo de él.

Bianchi tiene 25 años. En 1970 fue goleador del campeonato argentino, con Vélez. En 1971, también. A Francia llegó el año pasado, e igual: goleador de la temporada 1973/74 con 30 gritos. Bianchi tiene sólo 25 años pero siempre le gustará contarse así: datos, números, el orgullo y el celo de que hay un pasado —un hecho— que nadie podrá modificar. Quizá no haya épica, pero tampoco discusión. No hay pretéritos en la vida de Bianchi. El reino —datos, números— será sólo de él.

“Duerme siempre con la camiseta”, insiste Margarita.

Carlos Bianchi tiene ahora 25 años, duerme la siesta con la 9 de la Selección y todos miramos una puerta para que aparezca por ahí.

Una puerta, la puerta: todos esperamos que aparezca un hombre que aún hoy no sabemos quién es.

***

La vida de Carlos Bianchi también puede resumirse en la insignificancia de un tuit: máximo goleador en la historia de Vélez, o el delantero argentino que más goles convirtió en torneos de Primera División en la historia del fútbol (NdeR: hasta que Lionel Messi lo superó el año pasado), o el técnico que más títulos ganó en Boca, o el hombre que tiene —y llama, cada tanto— al celular de Dios. Cualquiera de estas opciones podría escribirse en una solapa. Cualquiera lo prologaría. Cualquiera, y todas, no dicen nada sobre él.

— Recién ahora lo conocí —truena Eduardo Domínguez—. Recién después de que volvió a Boca, ahora (NdeR: este perfil se publicó en 2014), lo conocí.

Eduardo Domínguez se casó con Brenda Bianchi el 23 de diciembre de 2012. Una semana antes, el 17, el apellido de la señorita a la que amaría en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, era noticia nacional: Bianchi volvía a Boca. Casi nueve años después de haberlo conocido, en 2004, el yerno lo iba a conocer: Bianchi volvería a trabajar. Bianchi sería el Bianchi que él no había visto jamás.

— Se encierra, se encierra en su mundo —dice, ahora, el marcador central—. Hasta Margarita se encierra. Cuando concentra Boca, mi suegra concentra también. Se queda en su casa y no quiere recibir llamados, no quiere, si hay una urgencia, si necesitamos algo, bueno, sí, pero con Brenda tratamos de no molestarla porque sabemos que concentra ella también. Siempre lo acompañó de esa manera: si él está encerrado, ella también.

“Cuando concentra Boca”, dijo Eduardo Domínguez, y fue el único momento en el que se permitió alterar el tono, el único momento en el que se rio, “mi suegra concentra también”.

“Cuando concentra Boca”, dijo Eduardo Domínguez, y fue el único momento en el que se permitió alterar el tono, el único momento en el que se rio, “mi suegra concentra también”.

Un mediodía de 2006, Brenda comía un asado en la casa de su papá. El mismo mediodía de 2006, Domínguez se concentraba en un hotel: a la tarde, su Independiente, el Independiente de Agüero, Ustari y Falcioni, recibiría al Estudiantes de Burruchaga o visitaría al River de Merlo, no se acuerda bien.

— Y tampoco me acuerdo por qué, pero la llamé.

De lo que Domínguez sí se acuerda es que una voz le decía a su mujer “pero cómo te está llamando, tiene que estar concentrado, hoy juega el partido, cómo te va a llamar”, y de lo que se acuerda también es que su mujer le contestó que ella no era “como vos y mamá, que no se hablan porque están concentrados, nosotros no”, y entonces el hombre —esa voz amable, terminante— otra vez: “Bueno, pero dale, dale, cortale que tiene que estar concentrado”. Fastidiosa obediente, Brenda Bianchi cortó.

A la tarde, el Independiente de Eduardo Domínguez perdería 3-0 contra el Estudiantes de Burruchaga, con dos goles de Mariano Pavone, ó 3-1 contra el River de Merlo, con dos gritos del colombiano García, Radamel Falcao García. Era domingo, se acuerda Domínguez, eso sí. Tres a cero o tres a uno pero domingo. Domínguez se acuerda de lo que su memoria eligió recordar: esa voz —amable, terminante— apurando a su mujer.

— Es un poco obsesivo, pero bien.

Un poco obsesivo, dice su yerno.

Pero bien.

***

El fotógrafo y el cronista miran la puerta. Charlan, esperan, mirando la puerta. Saben que a Bianchi le encanta Francia, pero no que amará París.

“¿Sabés por qué es una ciudad hermosa? —le dirá a la revista Mística el 3 de enero de 1998— Porque vas con la bragueta abierta y nadie te dice nada”.

Pero el fotógrafo y el cronista —es obvio— no pueden saber eso. Es imposible que sepan que todavía hoy, veintiún años después de haber vuelto de Europa, Bianchi la compare con la Buenos Aires en la que nació.

***

— Le gusta estar encima de todo —le dice Rolando Schiavi a Don Julio—. Siempre fue así. Siempre le gustó.

Estar encima de todo es —también— estar encima de todos. En enero de este año, la Reserva de Boca jugó un amistoso contra Defensores de Belgrano en Casa Amarilla. El partido fue un sábado a la mañana, sin público y con un notición: después de dos meses en los que había estado lesionado, Juan Román Riquelme volvía a jugar. Riquelme jugó, Boca empató (un 0-0 que sólo en esta crónica se debe recordar), y minutos después del partido se desató una plaga virtual: un hombre tuiteó una foto de Riquelme en el partido, y otro —y otro, y otro, y otro— la retuiteó. Mientras miles de personas practicaban el periodismo copy paste, un teléfono sonó en la oficina del departamento de prensa de Boca.

— ¿Sabe si entró algún fotógrafo acá? —escuchó el empleado que lo atendió— Porque era a puertas cerradas esto.

El empleado le dijo a Bianchi que no sabía nada, pero que iba a averiguar. Una de las personas que entró a Casa Amarilla con la delegación de Defensores de Belgrano trabajaba en una página web, averiguó, y él sacó las fotos de Román. En cada foto, averiguó mejor, podía leerse un crédito: Defensores de Belgrano. Pero Bianchi no lo sabía, y Bianchi quería saber.

— Yo te digo la verdad… —se planta Roberto Jiménez, el contador personal del técnico, a la mesa de un café— si yo tuviera una empresa, mi gerente sería él.

— Yo te digo la verdad… —se planta Roberto Jiménez, el contador personal del técnico, a la mesa de un café— si yo tuviera una empresa, mi gerente sería él.

Roberto Jiménez conoció a Bianchi en Vélez. En 1993 era presidente del órgano de fiscalización del club. Hasta entonces, hola, Carlos, chau, Carlos, cómo le va, no mucho más, pero en 1996, cuando Bianchi firmó con la Roma, Jiménez le hizo unos impuestos, y ahí comenzó la relación laboral. Bianchi no tiene representante, pero los contratos —letra chica, plazos, retenciones— los cierra con él. Si algún empresario quiere contratar a Bianchi para una conferencia debe hablar con él. Cuando su hijo, Mauro, puso un restorán, Bianchi también confió en él.

— Es un tipo que vive atento —firma Jiménez—. Una vuelta fui al vestuario de Boca a buscar unos papeles y me pidió que lo esperara en la puerta. “Dame cinco minutos que ahí te los traigo”, me dijo. Mientras tanto pasaron ocho, diez jugadores, y a cada uno le dijo algo: “Mañana tenés kinesiólogo”, “acordate que vos laburás a la tarde”, “no te olvidés que…”, así, todo en el momento, como si les pegara un recordatorio, un papelito en la heladera.

El técnico más ganador de la historia de Boca tiene la memoria y la insistencia de una mamá.

— Un obsesivo —grita Carlos Veglio, ayudante de campo de Bianchi en su primera etapa en Boca y en el Atlético de Madrid. Veglio, el hombre que debía coordinar los horarios, cerrar las estadías en los hoteles, el hombre que le decía: “Mirá, Carlos, que el viaje al final es…”, y Bianchi: “Sí, sí, ya está, ya lo cerré”. El hombre que le decía: “Carlos, lo del hotel lo vamos a saber el…”, y Bianchi: “No te preocupes, Toti, ya hablé, ya lo arreglé”.

— Un obsesivo —repite Veglio—. Una vuelta me invitó a almorzar a su casa. Enero era: no había concentración, partido, nada. Enero. Terminamos de comer y me dice: “Bueno, yo me voy a dormir…”. “¿Cómo a dormir? ¿Y yo qué hago, boludo?”, le dije. “No sé”, me contestó, “yo me tengo que ir a descansar”. Un metódico. Toda la vida fue así.

— Hasta durmiendo piensa en fútbol —le redondea a Don Julio, desde Francia, Jean Michel Larqué, su primer técnico en Paris Saint Germain.

Metódico, insistente, obsesivo. Pero las palabras se resignifican. Una siesta y una vigilia no son las mismas siestas y vigilias en alguien que conquistó tres veces la Copa Intercontinental.

Una noche de 2000, el plantel de Boca se concentraba en el hotel Los Dos Chinos, en Capital Federal. Bianchi sabía que había un jugador que solía escaparse de la concentración. Ascensor, subsuelo, cochera, auto, adiós: el jugador siempre hacía eso. Pero, al volver, el ascensor del hotel tenía un capricho: se fuera al piso que se fuera, frenaba, antes, en el lobby del hotel. La planta baja era como el tiempo. No se podía evitar.

Bianchi también sabía eso, y una noche se decidió: sentado en el lobby, esperó, esperó, se hizo la una de la mañana, se hicieron las dos, hasta que —de repente— un ruido lo despabiló. En el silencio oscuro de Buenos Aires, alguien había tocado el botón de un ascensor.

Bianchi se paró, caminó, se puso frente al ascensor. Un guardián en un museo, un gendarme, frente al ascensor. Lentas como un bostezo, las puertas se abrieron.

El jugador lo vio.

— Buenas noches —le dijo Bianchi—, ¿cómo le va?

***

El fotógrafo y el cronista miran la puerta. Saben que Bianchi es un delantero mortífero, pero no que será entrenador.

“Para mí, un equipo se para con un buen arquero, que ataje, y un 9 que vaya a todas y la meta seguido —le dirá al diario La Razón el 4 de junio de 1987, ya técnico del Stade de Reims—. Así fue en todas las épocas y con cualquier sistema.”

Pero el fotógrafo y el cronista —es obvio— no pueden saber eso.

Ellos sólo miran la puerta, esperando que aparezca él.

***

De pibe le decían Loco. Su ídolo era el ídolo de la cuadra, Juan Carlos Yossi, un hermoso enganche de Almagro que vivió en lo que Bianchi ahora fulmina: el pretérito, lo que hubiera, lo que hubiese, la seguridad de que en otro sendero le sucedió la vida que merecía, ser tapa de diario, ser crack. “Jugaba, jugaba… era el ídolo de la cuadra”, desestima Bianchi, mano a mano con Don Julio, en un pasillo de la Bombonera, al lado del vestuario local. Arriba nuestro, en una pared, hay dos murales: Carlos Bianchi, mejor entrenador del mundo en 2000, con la firma de la IFFHS, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, y Carlos Bianchi, mejor entrenador del mundo en 2003, con la firma de la IFFHS, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. Y Bianchi dice “jugaba, jugaba”, y ahueca las manos como si encerrara a Yossi en una caja, una cajita de fósforos, una cajita así.

Estamos hablando con un tipo que una tarde metió 14 goles en un partido que salió 14-0 para Ciclón de Jonte, su primer club.

Estamos hablando con un tipo que una tarde metió 14 goles en un partido que salió 14-0 para Ciclón de Jonte, su primer club.

Estamos hablando con un tipo que antes de empezar la Secundaria decidió dejar de comer mayonesa, chorizos, milanesas con mucha savora, porque había rivales a los que les dolía el estómago por haber hecho eso, y él no lo podía creer.

Estamos hablando con un tipo que aún hoy les cuenta a sus amigos y dirigidos cuando se rompió los ligamentos de una rodilla en Francia y le diagnosticaron que volvería a jugar en nueve meses, y él lo hizo en cinco, nomás.

Estamos hablando con un tipo que siempre tiene un ejemplo a mano: él.

— Carlos se quiere una barbaridad. Cree que es el mejor 9 del mundo. Pero hoy lo cree. Él cree que es el mejor 9 del mundo, hoy.

Osvaldo Piazza se tira hacia adelante con el entusiasmo de un tachero. Está sentado en un sillón más grande que un banco de suplentes, en el living de su casa, a cinco cuadras del Monumental. Fotos de los setenta lo prologan: cerca de la puerta y en el primer descanso hay fotos de Piazza joven, Piazza cuando jugaba, fotos de Piazza con una camiseta verde que parece la de Ferro en los 80 y es la de Saint Etienne, donde jugó. Antes que Don Julio, un periodista francés lo entrevistó; le preguntó por aquellos años, desde 1972 hasta 1979, un paréntesis del que el ex defensor no se puede escapar. Una vez por semana, más o menos, alguien lo entrevista, le pregunta por Saint Etienne. Y las fotos, esos cuadros. El pasado como una persecución.

— Carlos cree que podría jugar en el Milan. Que hoy podría jugar en el Milan —dice el primer ayudante de campo que tuvo el entrenador—. Apenas agarró Boca me decía: “¿Cómo puede ser que (Santiago) Silva se enfrente tres veces con el arquero y no haga ningún gol? ¿Cómo puede ser, me querés decir? A mí no me cabe”. Es increíble ver un partido de fútbol con él. A los 9 los mata, ¡los mata! Pero los mata porque los compara con él.

Hay algunas fotos —otras fotos— que tal vez lo puedan certificar.

Casa Amarilla, entrenamiento, Boca 2003. Ejercicios de definición. En la fila, Guillermo Barros Schelotto, Marcelo Delgado, Carlos Tevez, Héctor Bracamonte, Miguel Caneo y Raúl Estévez. Hay centros, hay un 9 que entra, a veces hay un gol. A veces, también, hay centros que desatan al entrenador.

— ¡Menos mal que no jugué con vos! —grita Bianchi.

— ¡Me hubiera muerto de hambre! —grita también.

— ¡Así no hubiera hecho nunca la pelota de goles que hice!

Once años después, otro Bianchi —su hijo, Mauro— le susurra a Don Julio a la mesa de un restorán:

— A mí siempre me dice: “Pero… yo estaba a la altura de Ibrahimovic”.

Mauro Bianchi fue arquero en las Inferiores del Stade de Reims.

– Y también me dice, todavía me dice: vos hubieras sido uno de los cinco mejores arqueros del mundo.

La grandeza empieza siempre en una ficción.

Aquel 2003 del entrenamiento, los centros y los gritos, Boca ganó la Libertadores y fue subcampeón de un Clausura en el que muchos partidos los jugó con suplentes. En uno de esos partidos, un Boca con Wilfredo Caballero, Pablo Jerez, Diego Crosa, Gustavo Pinto y Héctor Bracamonte goleó 4-0 a Huracán en Parque de los Patricios. Tres goles los metió Bracamonte, que había debutado en Boca en el 98 y luego había estado a préstamo en Los Andes y Badajoz.

Al fin goleador, Bracamonte estaba sentado en el vestuario. A un lado lo tenía a Sebastián Battaglia. Al otro, a Pinto. Estaba agachado, sacándose las medias, las canilleras, cuando escuchó:

— ¿Usted sabe cómo se llama esto en Europa, no?

Bracamonte alzó la mirada: Bianchi, Carlos Bianchi.

— Sí… —le dijo, dudando, con puntos suspensivos; también dudando y con puntos suspensivos le dijo que en Europa se llama hat-trick, alterado porque el técnico se lo había preguntado para que todos escucharan, así que todos lo vieron y todos lo escucharon y todos vieron y escucharon cuando Bianchi sentenció:

— De ésos yo debo tener unos treinta, treinta y tres.

Y se fue. Fundando el silencio en el vestuario de Boca, Carlos Bianchi dio media vuelta y se fue. Pero Bracamonte había entendido que eso no podía terminar ahí.

— ¿Y cuántos en Boca? —le preguntó.

Y el último plano es de principiantes, pero sucedió.

Bianchi se frena y gira con la lentitud de un cowboy. La presencia de los jugadores de Boca le da a la escena el peso ideal. Son la inmensidad del cielo, un mar o una montaña que lo vigila todo. Bracamonte mira a Bianchi. Está en juego una comarca, el ego, el país. Entonces el plano se cierra en la cara del entrenador, que quizá sonría pero no, que tal vez le diga algo pero no, que simplemente se calla mirando al delantero como dando un pie para la próxima zaga, susurrándole con los ojos que eso no se iba a terminar ahí. Y eso no se terminó ahí.

Bianchi se frena y gira con la lentitud de un cowboy. La presencia de los jugadores de Boca le da a la escena el peso ideal. Son la inmensidad del cielo, un mar o una montaña que lo vigila todo. Bracamonte mira a Bianchi. Está en juego una comarca, el ego, el país. Entonces el plano se cierra en la cara del entrenador, que quizá sonría pero no, que tal vez le diga algo pero no, que simplemente se calla mirando al delantero como dando un pie para la próxima zaga, susurrándole con los ojos que eso no se iba a terminar ahí. Y eso no se terminó ahí.

Una semana después, el Boca de Bracamonte recibió a Arsenal. Tevez y Schiavi empataron un partido que perdían 2-0, y Bianchi se paró en la puerta del vestuario y lo esperó a Bracamonte y le dijo, esta vez solos, con su voz amable, terminante:

— Me engrupió con lo del domingo pasado, ¿eh?

Al año del hat-trick, Bianchi cruzaba mails con Bracamonte para que lo dateara sobre los rivales del club que lo había contratado: el Atlético de Madrid.

***

— Contaba muchas historias sobre él —le dice Sebastián Battaglia a Don Julio—. Pero no porque sí, sino para que nos sirvieran. Para aprender.

— Pretende que todos sean como él. Exigente. Disciplinado —se planta Eduardo Domínguez—. Quiere que aprendas. Te quiere hacer ver que si él lo hizo, vos también podés.

— Se pone de ejemplo —la revienta Schiavi.

— Siempre hacía referencia a lo que había conseguido. Nos contaba cómo había gestionado a los equipos grandes, lo que les decía a las estrellas —se acuerda Gabi, volante del Atlético de Madrid— Creía que, si así le había ido, nosotros le debíamos obedecer.

— A mí me enumeró, temporada por temporada, todos los goles que había metido en Vélez, Stade de Reims, Racing de Estrasburgo y Paris Saint Germain —cuenta Oscar Barnade, periodista del diario Clarín—. En mi archivo tengo los números, el detalle, y debajo escribí: “Fuente: Carlos Bianchi”.

— Recordaba mucho, sí, sí —asiente Battaglia.

— Tiene una memoria que no la podés creer —se asombra Eduardo Domínguez.

Pero la creemos: el 7 de noviembre de 2013, el técnico de la Selección Argentina, Alejandro Sabella, se sentó a la mesa en la que La Oral Deportiva festejaba sus 80 años al aire de Radio Rivadavia. Podría haber contado cualquier cosa, Sabella —algún título con Estudiantes, alguna charla con Messi—, pero no: recordó un encuentro que tuvo con Bianchi en un partido que se jugó en la cancha de Argentinos. Sabella era ayudante de Daniel Passarella y se cruzó con el entrenador en una de las escaleras que desemboca en las plateas. Primero sucedió lo obvio —abrazo, beso, cómo estás Alejandro, hola Carlos qué tal— pero lo que no esperaba Sabella fue lo que sucedió después: Bianchi le preguntó si se acordaba de un Estudiantes-Vélez en el que se habían enfrentado; un Estudiantes-Vélez a principios de los 80, le ayudó; le preguntó si se acordaba de una charla que habían tenido en un área; que estaban esperando un córner, le precisó; le contó que él, Sabella, le había dicho algo a él, Bianchi; que si se acordaba, le preguntó.

Habían pasado más de diez años.

“Me dijiste que estaba viejo. Que me tenía que retirar.”

— Me puse rojo, no sabía qué decirle —podría reírse Sabella, más de dos décadas después, pero su cara en la entrevista debe ser la misma que puso aquella vez; apenas sonríe, Sabella, mudo y acorralado por un pasillo, una escalera y un hombre que tiene una memoria fatal.

***

Un hombre que puede tener la gentileza y la modestia de regalarles sus pasajes de avión en primera a los empleados del club e ir él a la clase turista, cada vez que Boca viaja por la Libertadores, o un hombre que puede tener el poder y la vanidad de rechazar la oferta de dirigir la Selección Argentina porque habría un manager —José Pekerman, en 2004— cerca de él.

Un hombre que puede tener la brevedad y la sinceridad de reunirse con Schiavi, solos, en un vestuario, y decirle “tranquilo, vos sos el titular”, después de una macana que el defensor se había mandado en uno de sus primeros partidos de titular, o aprovechar un entrenamiento en la Posada de los Pájaros, Tandil, para resaltarle a otro defensor —no solos, no en un vestuario— una macana que se había mandado en un Superclásico de verano: “Disculpe, Albin, ¿usted está seguro que es uruguayo, no?”.

Un hombre que puede recibir y contestar los whatsapp de un periodista desconocido —y avisarles a los empleados de seguridad que lo dejen pasar a la Bombonera, y charlar, abierto y cercano, al lado de una puerta por la que Riquelme sale con dos yunques de hielo en cada rodilla y una sonrisa fenomenal—, o que puede alejarse de los dirigentes que lo contratan porque odia esa raza, porque él firma su contrato y no lo ves nunca más.

Un hombre que podía tener la pasividad de un abuelo, la certeza de ser “un jugador aislado, lento, muy lento”, recuerda Jean Michel Larqué, y luego “transformarse en otra persona cuando entraba al área, ser de repente un tipo malo, agresivo, con tal de hacer un gol”.

Un hombre que se transformaba.

Un hombre que puede ser todos los hombres.

Un hombre más.

***

Son casi las tres de la tarde en Reims, y el fotógrafo y el cronista escuchan que en una de las habitaciones hay un ruido: él.

Las preguntas están anotadas: por qué no jugó el Mundial 74, qué sintió al haberle metido seis goles en un mismo partido al Paris Saint Germain; cómo se ve, Carlos, digamé, el mundo desde allá arriba.

Son las tres de la tarde cuando Bianchi aparece, “con los ojos todavía soñolientos”, escribirá el cronista, y la 9 de la Selección. El fotógrafo y el cronista se miran. El gesto que se hacen es desesperado, universal: sacale, sacale. Pero es Bianchi el francotirador.

— No, viejo, esperá que me afeito y me cambio.

Y pone una mano delante de la cámara del fotógrafo, y se da media vuelta, y camina, y se aleja, y se va, y lo único que queda es la puerta que el fotógrafo y el cronista vuelven a ver, esa enorme boca negra en la que duermen todas las preguntas.

*Publicado en el Número 3 de la Revista Don Julio.